一个聪明的人,往往会考虑到整个局势,而不仅仅被眼前的诱惑所吸引。有时,当你面对机会击败强大对手的时刻,你会选择痛下杀手吗?相信许多人可能会说,机会一旦错过就不再有了。 然而,司马懿却没有选择这样做。在《三国演义》中,诸葛亮在困境中的时候,司马懿并没有趁机痛下杀手。在著名的《空城计》中,司马懿原本有很大的机会将诸葛亮捉拿归案,自己也能因此建立一番功业。然而,在关键时刻,司马懿考虑得更长远,为了自身的利益,他选择了放走诸葛亮。

诸葛亮是一个做事非常谨慎的人,他从来不会冒险,然而唯一的一次,他为了摆脱困境,用了空城计来吓退了司马懿。 诸葛亮第一次北伐时,前期形势一片大好,曹魏防备不力,诸葛亮的大军很快占领了陇右一大片土地。按照当时的局势发展下去,诸葛亮平定陇右只是时间问题。一旦占领了陇右,蜀军便能居高临下,既能进攻又能防守,足以威胁到曹魏的腹地——长安。

就在这个关键时刻,诸葛亮做出了错误的决定,他派他所信任的参军马谡去守街亭。街亭地理位置非常重要,是曹魏军队支援陇右的必经之地。如果街亭失守,曹魏就无法及时援助陇右,陇右就会完全归蜀汉所有。 然而,马谡并没有守住街亭,导致曹魏大军顺利经过街亭支援陇右,蜀军的处境陷入了极度被动,甚至面临被围歼的危险。面对这一局面,诸葛亮毫不犹豫地下令全军撤退,放弃已经占领的土地,目标直指汉中。

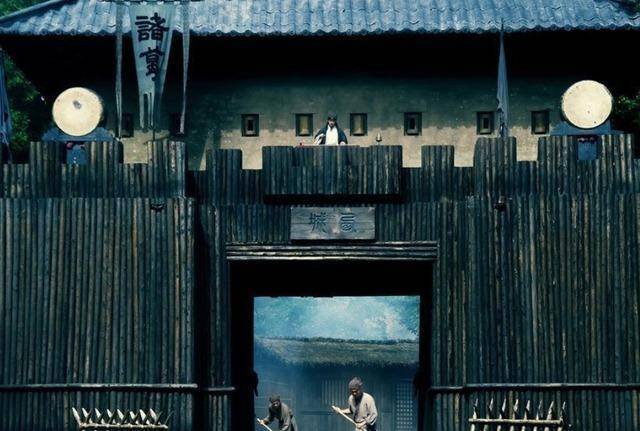

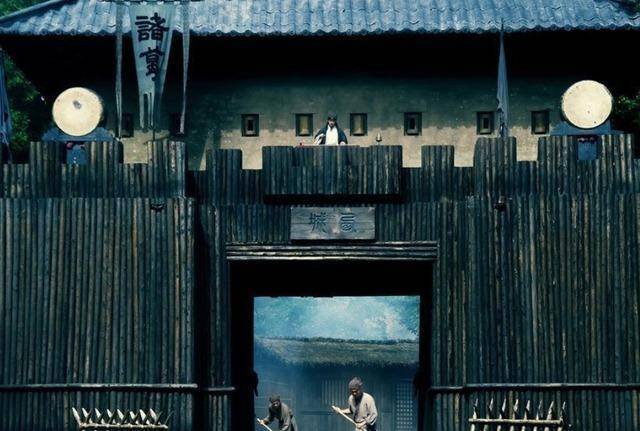

撤退的过程并不容易,因为事先并没有做好准备。如果不是诸葛亮的周密安排,这次撤退可能就会变成一场大规模的溃逃。在此关键时刻,诸葛亮展现出了领袖风范,他决定亲自断后,为大军的撤退争取时间。 当时,诸葛亮手下仅有五千老弱兵员,而且还肩负着运输粮草的任务。与此同时,司马懿的大军在街亭大胜后,迅速向西城进发,似乎打算一举捉拿诸葛亮。面对这样的局势,诸葛亮意识到如果自己直接逃走,肯定会被追上,不如假装周围有防守,保持冷静以迷惑敌人。于是,他做出了如下安排:将所有锦旗藏好,所有士兵保持静默,城门敞开,安排二十名士兵装扮成百姓在街上打扫卫生,若有魏军接近,不能随意举动,自己则会另有应对之策。

这便是著名的空城计。 诸葛亮选择实施空城计并不是因为他有什么足够的力量去与司马懿对抗,而是因为当时他的军队实在无法抵挡敌人的强大。如果有一战之力,诸葛亮绝不会冒险将自己和大军置于如此危险的境地。

司马懿带领大军抵达西城时,看到城门敞开,街上有百姓在扫街,城楼上诸葛亮正悠然自得地弹琴。这一幕让司马懿感到非常困惑,但最终他决定撤退。 尽管司马懿手中有精锐骑兵,而西城又是一座小城,根本不可能抵挡得住他那十多万大军,但司马懿在城门前驻足片刻,听着诸葛亮的琴声,最终还是做出了撤军的决定。

那么,为什么司马懿最终选择撤退呢? 首先,诸葛亮从不轻易冒险,而这次的举动显得极不寻常,这让司马懿产生了不安的感觉。在过去的战场上,司马懿早就领教过诸葛亮的本事,知道他为人谨慎,而这次诸葛亮的行为打破了他一贯的风格,显得十分不正常。司马懿怀疑,诸葛亮肯定准备了某种伏兵,藏在城内等待自己进攻。因此,为了保证自身的安全,司马懿决定撤退,避开这充满不确定因素的西城。

其次,司马懿此时需要诸葛亮。自从曹叡登基以来,司马懿就遭遇了曹氏宗族的排挤,若不是曹魏没有其他人能够处理诸葛亮,司马懿恐怕根本没有机会领兵作战。可以说,诸葛亮的北伐为司马懿争取了掌兵权的机会。若能将诸葛亮击败,固然能消除蜀汉的威胁,但司马懿也清楚,曹魏的权力斗争依然存在。如果自己成功击败诸葛亮,曹魏的其他权臣仍然可能将他排除在外,甚至给他栽个罪名,威胁到他的生命安全。 司马懿深知,只有诸葛亮还在,自己才能保持权力,并且得到朝廷的重用。如果没有了诸葛亮,自己随时可能被曹氏宗族打压,甚至可能陷入绝境。因此,司马懿看透了自己的处境,他决定保命,而不是冒险与诸葛亮决一死战。 面对西城的局面,司马懿最终选择撤退,他放过了诸葛亮,也为自己保留了一条退路。