在消化科门诊,常有患者拿着肠镜报告紧张地问:“医生,我这息肉会不会变癌?”其实,大多数结肠病变并非突然发生,而是像一颗种子慢慢发芽——很多时候,它们的起点就是这些不起眼的肠道息肉。了解息肉到病变的演变轨迹,才能守住结肠健康的第一道防线。

从“小肉疙瘩”到“致命癌”,息肉的癌变之路

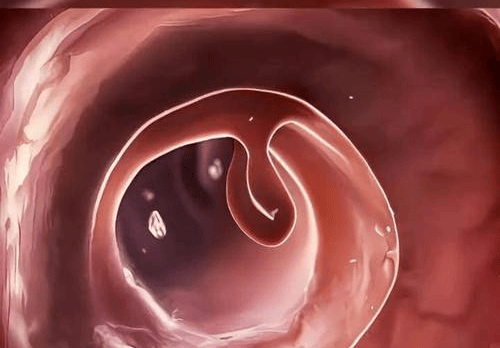

肠道息肉是肠黏膜表面突出到肠腔内的隆起状病变,就像肠壁上长了小小的“肉疙瘩”。刚开始,它们大多是良性的,直径可能只有几毫米,患者几乎没有任何症状。但随着时间推移,部分息肉会悄悄“进化”:

- 增生性息肉:多为良性,生长缓慢,癌变风险极低,但如果长期受到炎症、粪便刺激,少数可能逐渐变大。

- 炎性息肉:由肠道炎症(如溃疡性结肠炎)引发,本身癌变率不高,但反复的炎症刺激会让肠黏膜在修复过程中出现异常增生,间接增加癌变风险。

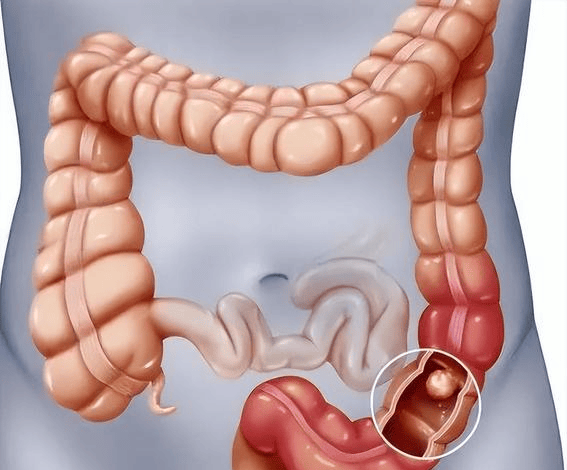

- 腺瘤性息肉:这是最需要警惕的类型,被称为“癌前病变”。其中,管状腺瘤、绒毛状腺瘤、绒毛管状腺瘤的癌变风险依次升高,尤其是直径超过2厘米、绒毛成分占比高的息肉,癌变概率能达到30%以上。

从腺瘤性息肉发展到结肠癌,通常需要5-10年甚至更长时间。这个过程就像“温水煮青蛙”:息肉先从小变大,逐渐出现细胞异常增生,接着突破黏膜层、肌层,最终侵犯周围组织,成为致命的癌症。

肠道息肉

肠道息肉

为什么息肉会悄悄变坏?这几个诱因最常见

息肉的癌变并非偶然,往往与长期的“不良刺激”密切相关:

- 饮食失衡:长期高油、高蛋白、低纤维饮食,会让肠道蠕动减慢,粪便在肠内停留时间延长,有害物质反复刺激肠黏膜,加速息肉生长。

- 肠道微环境紊乱:便秘、腹泻交替出现,或长期肠道炎症,会破坏肠黏膜的保护屏障,让息肉在“破损-修复”的循环中逐渐发生异常。

- 忽视筛查:息肉早期没有明显症状,很多人等到出现腹痛、便血、体重下降时再检查,往往已经癌变。数据显示,定期做肠镜的人群,结肠癌发病率能降低60%-70%,正是因为及时切除了息肉这个“隐患”。

肠道息肉

肠道息肉

守住结肠健康,关键在“早”:筛查与处理要果断

对付息肉,最有效的办法就是“早发现、早切除”:

- 高危人群必须定期筛查:40岁以上人群(尤其是有结肠癌家族史、长期便秘或腹泻、慢性肠炎患者),建议每5年做一次肠镜;发现过息肉的人,术后1-3年需复查肠镜,避免复发。

- 发现息肉别犹豫,及时切除:肠镜检查时发现的息肉,尤其是腺瘤性息肉,医生会直接在镜下切除(微创治疗,创伤小),切断癌变的可能。研究显示,及时切除腺瘤性息肉,能降低90%以上的结肠癌风险。

- 术后管理不能松:切除息肉后并非一劳永逸,要调整饮食(增加膳食纤维、减少红肉摄入),养成规律排便习惯,避免肠道长期处于“亚健康”状态。

结肠病变的可怕之处,在于它的“潜伏性”——从息肉到癌变的漫长过程中,几乎没有明显症状,等到出现不适时往往已错过最佳时机。但它也有“命门”:只要通过肠镜及时发现并切除息肉,就能从源头阻断癌变之路。

与其害怕病变,不如主动出击——40岁后把肠镜筛查提上日程,有家族史或肠道不适的人提前到35岁,让息肉这个“潜伏者”无处遁形,才能真正守住结肠健康。

天津百信医院无痛胃肠镜检查中心

天津百信医院无痛胃肠镜检查中心