一位34岁的年轻母亲,顶着一头与年龄不相称的斑白头发,深情地亲吻着冰凉的墓碑——那里长眠着她因ARX基因5号外显子缺失这一罕见病而逝去的孩子。这个画面,是心碎的现实,也凝聚着许多罕见病家庭的缩影。当医学名词与生死离别交织,我们有必要深入理解这些隐藏在专业术语背后的生命故事。

ARX基因5号外显子缺失:一个基因改变的一生

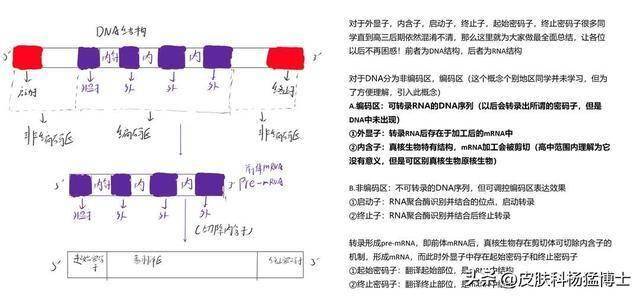

ARX基因5号外显子缺失是一种罕见的遗传性疾病,其主要影响神经系统的正常发育。基因可以被理解为构建生命的“指令手册”,而“外显子”则是这本手册中至关重要的章节。ARX基因的5号外显子一旦缺失,就如同手册中缺失了关键几页,导致大脑发育过程中出现严重错误。

这种疾病通过X连锁隐性方式遗传,通常母亲是携带者,而男孩更容易表现出严重症状。患儿的临床表现多样,可能包括智力障碍、难以控制的癫痫发作、肌张力异常以及运动障碍等。有病例显示,患病婴儿七个月大时体重还不到4公斤,一岁时也仅仅5公斤,远低于正常生长发育标准。更令人痛心的是,这类患儿往往面临严峻的健康挑战,有报道称有的患儿在两年内经历了三十次重症监护室抢救,病危通知书下达数十次,每一次都在生死边缘徘徊。

诊断这一疾病依赖于基因检测,明确突变情况有助于指导治疗和预后评估。然而目前的医学手段主要为对症支持,如使用抗癫痫药物控制发作,通过物理治疗改善运动功能等,尚无法从根本上修复这一基因缺陷。

皮肤科罕见病:看得见的症状,看不见的伤痛

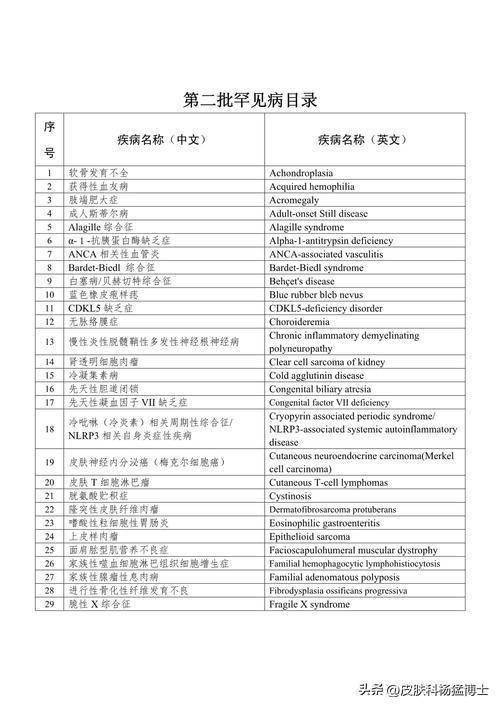

罕见病目录的扩充为更多患者带来了希望。2023年9月,国家六部门发布了《第二批罕见病目录》,新增86种疾病,其中涵盖了更多皮肤科领域的罕见疾病,数量达到10种。这些疾病被纳入目录后,患者在获得国家医保重视、地方保障支持等方面有了更多可能,同时也激励药企加大相关药物的研发投入。

皮肤科罕见病种类繁多,主要包括大疱性表皮松解症、着色性干皮病和网状青斑等。这些疾病大多属于遗传性角化异常性疾病,其根源在于基因突变导致皮肤细胞生长和分化异常。具体来说,大疱性表皮松解症表现为皮肤极度脆弱,轻微摩擦就会导致水疱和糜烂,如同皮肤失去了正常的“粘合力”;着色性干皮病则使患者对紫外线极度敏感,日晒后出现过度色素沉着和干燥,患者往往需要严格避光生活;网状青斑则表现为四肢皮肤出现网状紫红色斑纹,影响美观的同时也可能伴随其他健康问题。

这些疾病的诊断和治疗需由皮肤科医生或相关专科医师进行,但确诊只是第一步,患者及其家庭面临的长期照护和心理压力才是真正的挑战。

早生白发的母亲:压力与悲伤的具象化

34岁本该是青丝如瀑的年纪,为何会白发丛生?这一外在变化很可能是巨大压力与深切悲伤的生理表现。白发增多的原因复杂多样,可能与遗传、压力、营养缺乏等因素有关。对于这位母亲而言,长期的精神压力很可能导致了体内黑色素细胞功能减退,从而加速了白发的产生。

压力如同一种慢性毒素,持续侵蚀着身体的内在平衡。当人体处于长期高压状态,会大量消耗包括维生素B12、铁、铜等在内的微量元素,而这些正是黑色素合成所必需的物质。黑色素是赋予头发颜色的关键,其生成不足直接导致白发早生。同时,熬夜、吸烟、饮酒等不良生活习惯也会加速身体衰老,影响黑色素的正常生成。对于一位长期照顾重病孩子的母亲而言,规律的作息和充足的营养往往是一种奢侈。

除了压力因素,某些疾病如甲状腺功能异常、贫血等也可能导致白发增多。如果白发突然大量出现并伴有其他不适症状,及时就医检查是明智之举。然而,当这头白发与亲吻墓碑的画面同时出现,我们更愿意将其理解为一位母亲为爱承受的可见代价。

罕见病家庭的共同挑战:从诊断到关怀的系统性支持

罕见病家庭面临的困境具有共性。从最初辗转多家医院求诊的迷茫,到确诊后面对有限治疗选择的无奈,再到长期照护带来的经济与精神双重压力,每一步都充满挑战。有数据显示,有的罕见病患儿在短时间内辗转二十多家医院,经历数十次重症监护,这种医疗奔波不仅消耗家庭资源,也对患者家属的身心健康造成巨大影响。

诊断难题是罕见病家庭面临的第一道关卡。多数罕见病涉及基因突变,需要专门的基因检测才能确诊,而这一认知和检测途径在基层医疗机构中尚未普及。治疗手段有限则是另一个严峻现实。无论是ARX基因5号外显子缺失导致的神经系统疾病,还是大疱性表皮松解症等皮肤科罕见病,多数治疗方式仅能对症支持,难以根治。

社会支持体系的建设显得尤为重要。随着罕见病目录的扩充和相关政策的落地,罕见病家庭正在获得更多系统性支持。然而,从政策到真正惠及每个家庭,还有很长的路要走。这需要医疗机构、医保部门、社会组织和公众意识的共同进步。

生命教育的深刻一课:从个人健康管理到社会意识提升

面对罕见病这一严峻挑战,我们需要从更广阔的视角思考应对之策。个人健康管理是预防遗传性疾病的第一道防线。对于有家族遗传史的人群,遗传咨询和产前筛查可以帮助评估生育风险,提前了解潜在健康威胁。同时,保持健康的生活方式——均衡饮食、适度运动、压力管理——不仅有助于延缓如早生白发等衰老迹象,也能提升整体健康水平,为应对生活挑战储备能量。

社会意识的提升同样关键。罕见病虽然单个疾病发病率低,但病种众多,总体影响人群不容小觑。提高公众对罕见病的认知,能够减少误解和歧视,为患者及其家庭创造更包容的环境。同时,增强对罕见病家庭心理健康的关注和支持也至关重要。那位34岁白发母亲的形象不应只是短暂的新闻热点,而应唤起我们对这一群体持续的关注与支持。

医学研究的进步是长远解决罕见病问题的根本。随着基因编辑技术、靶向治疗等前沿领域的发展,未来或许能够修正那些导致疾病的基因缺陷,为患者带来真正的希望。而这需要全社会对医学研究的持续投入和支持。

当一位年轻母亲的白发与罕见病联系在一起,我们看到的不仅是一个家庭的悲剧,也是一个需要多方合力解决的公共健康问题。从基因检测到临床治疗,从家庭护理到社会支持,从个人健康管理到医学研究进步,每一个环节都关乎着这些特殊生命的质量与尊严。在科学与人文的交汇处,我们或许能找到照亮罕见病家庭前路的那束光。科研机构加速攻关的脚步从未停歇,药企正突破研发瓶颈降低成本,公益组织搭建起互助桥梁。政策倾斜如暖阳普照,医保目录持续扩容,让曾经遥不可及的创新疗法逐渐触手可及。