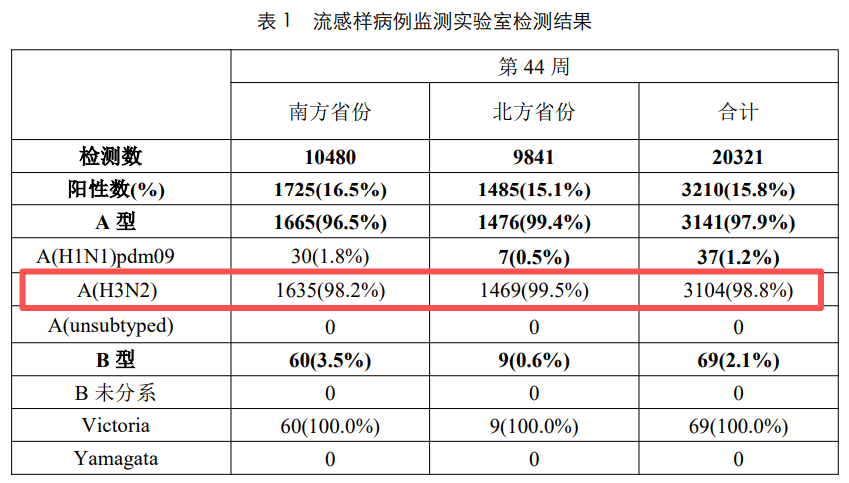

老中医常说“脾虚生百病”,很多人一听说自己脾虚,就慌着买补药、找偏方,结果越补越胀、越调越虚。其实脾虚根本不需要过度治疗,关键是找对“健脾、运脾、温脾”的核心逻辑,再配合简单的调理方法,就能慢慢改善。今天就用大白话,带大家搞懂脾虚的5个典型信号、为啥不能乱补、还有一个针对性的实用方,帮你避开“补错加重脾负担”的误区。

一、先搞懂:脾是身体的“运化总管”,脾虚了才会百病生

中医里的“脾”,可不是西医说的那个器官,而是身体的“营养加工厂+废水处理站”——负责把吃进去的食物转化成营养(气血),再把代谢后的废水(湿气)排出去。一旦脾的功能变弱,就会出现“运化失常”,问题也跟着来:

- 营养吸收不了:吃再多补品也没用,反而会变成“垃圾”堆积在体内,导致腹胀、乏力、面色萎黄;

- 湿气排不出去:废水在体内囤积,就会让人觉得身体发沉、大便黏马桶、舌头有齿痕;

- 气血生成不足:没有足够的气血滋养身体,就会出现头晕眼花、手脚冰凉、免疫力下降;

- 脏腑托举无力:气血没法向上“托住”脏腑,还可能出现脏器下垂、精神萎靡的情况。

在中医典籍中,《脾胃论》 早就强调“脾胃为后天之本,气血生化之源”——意思是脾胃是人体健康的“根基”,脾胃好,气血足,身体才结实。而现代人的脾虚,大多是吃出来、懒出来的:比如长期吃生冷油腻、暴饮暴食、久坐不动、熬夜思虑过多,这些都会慢慢耗伤脾的功能,导致脾虚越来越重。

二、脾虚的5个信号,占2个以上就该调理了

很多人不知道自己是不是脾虚,其实身体早就给出了信号,这5个表现最典型,对照看看你有没有:

1. 消化差、易腹胀:脾的“运化功能”失灵了

这是脾虚最核心的信号——吃一点就饱,饭后肚子胀得厉害,甚至嗳气、食欲不振,有时候还会腹痛。比如中午吃了一碗饭,到晚上还觉得肚子胀,就是脾没法及时把食物消化掉,堆积在胃里导致的。

2. 身体发沉、大便黏:脾的“祛湿功能”减弱了

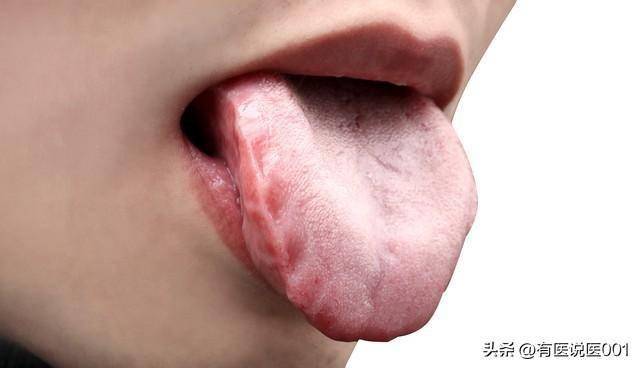

脾负责排体内的湿气,脾虚后湿气排不出去,就会让人觉得“浑身像灌了铅”,早上起床不想动,四肢困重。最明显的就是大便黏马桶,冲好几次都冲不干净,舌头边缘还有明显的齿痕,舌苔白腻。

3. 痰多胸闷:脾虚生痰,堵在肺里了

中医说“脾为生痰之源,肺为贮痰之器”,脾虚后消化不了的食物会变成“痰湿”,顺着气血跑到肺里,导致咳嗽咳痰、胸闷气短。这种痰大多是白色的、黏稠的,不容易咳出来,尤其是早上起床后更明显。

4. 头晕眼花、面色差:脾的“生血功能”不足了

脾没法把食物转化成足够的气血,身体就会“缺血”——面色萎黄、嘴唇苍白,经常头晕眼花、精神不振,稍微活动就觉得累,这都是气血不够滋养身体的表现。

5. 怕冷腹泻:脾的“温煦功能”变弱了

脾虚的人大多畏寒怕冷,尤其是腹部,一受凉就会腹痛、拉肚子,大便多是稀溏的。这是因为脾的“阳气不足”,没法温暖腹部和肠道,导致寒气容易入侵。

这5个信号可能单独出现,也可能同时存在,只要占了2个以上,就说明脾的功能已经变弱了,需要及时调理,但千万别盲目补。

三、为啥脾虚不能乱补?越补越虚的3个坑,很多人都踩过

很多人觉得脾虚就是“虚了要补”,于是买人参、黄芪、阿胶等补品猛吃,结果反而加重腹胀、上火,这是因为踩了3个误区:

1. 只补不运:补品变成“负担”

脾虚的核心问题是“运化能力差”,就像工厂的机器转不动了,这时再往里面堆原材料(补品),只会让机器更卡。比如有人吃了人参后腹胀加重,就是因为人参是温补的,脾虚的人消化不了,反而导致气滞腹胀。

2. 忽略湿气:补药助长“痰湿”

很多脾虚的人都伴随湿气重,而大部分补药都是温热、滋腻的,会让体内的湿气更重,变成“痰湿互结”——比如吃了阿胶后大便更黏、痰多更明显,就是这个原因。

3. 不对证型:补错方向适得其反

脾虚也分不同类型:有的是“脾胃虚寒”(怕冷、腹泻),有的是“脾虚气滞”(腹胀、嗳气),有的是“脾虚湿盛”(身体发沉、大便黏)。比如湿热体质的人跟风吃干姜、高良姜等温热的补药,只会加重内热,导致口干、口腔溃疡。

四、脾虚的实用调理方:健脾、运脾、温脾一体,不加重负担

真正有效的脾虚调理,不是单纯“补”,而是“补运结合、温清适度”。这个基于补中益气丸和参苓白术散加减的实用方,只有五味药,却能兼顾健脾、运脾、升脾、温脾,针对性解决各种脾虚问题:

- 党参:核心是“健脾补气”,给脾补充“动力”,改善乏力、食欲不振的问题,就像给转不动的机器加了润滑油;

- 陈皮:既能补气又能行气,帮脾理顺气机,避免补品堆积导致的腹胀,让气血和津液顺畅流通;

- 升麻:专门“升脾举陷”,帮脾把气血向上输送,既能改善头晕眼花,还能防止脏器下垂,给脏腑“托住”的力量;

- 茯苓:重点是“运脾除湿”,帮脾把体内的湿气排出去,解决身体发沉、大便黏马桶的问题,不留下湿气隐患;

- 干姜:能“温脾散寒”,给脾补充阳气,改善怕冷、腹部冷痛、腹泻的情况,尤其适合脾胃虚寒的人。

这五味药搭配,既补了脾的“虚”,又通了脾的“滞”,还排了脾的“湿”,不会像单纯补药那样加重负担,对大多数脾虚的人都适用。但要注意:中医讲究辨证论治,每个人的体质、症状轻重不同,具体是否适合,还是要咨询专业中医师,根据舌苔、脉象调整。

五、脾虚调理的5个关键:比吃药更重要,避免复发

脾虚调理是“三分治,七分养”,光靠方子不够,还要改掉伤脾的习惯,才能从根源改善:

1. 饮食:清淡规律,别给脾“添活”

- 少吃生冷、油腻、辛辣食物:冰淇淋、冷饮、油炸食品会伤脾的阳气,加重运化负担;

- 多吃健脾祛湿的食材:比如山药、小米、薏米、南瓜、红枣,这些食材温和,容易消化,能帮脾“减负”;

- 吃饭要慢:细嚼慢咽,让食物在口腔里充分消化,减少脾的工作量,避免暴饮暴食。

2. 作息:别熬夜,给脾“休息时间”

中医说“脾主运化,夜半当令”,晚上11点到凌晨3点是脾修复的时间,熬夜会直接耗伤脾的气血。建议23点前入睡,保证7-8小时睡眠,让脾能好好“充电”。

3. 运动:适度活动,帮脾“运化”

久坐不动会导致气血瘀滞,加重脾虚。每天散步30分钟、打太极、做八段锦,都能促进气血循环,帮脾更好地运化食物、排出湿气,尤其是饭后散步10分钟,效果更明显。

4. 情绪:少思虑,别让脾“分心”

中医说“思伤脾”,长期焦虑、思虑过多会影响脾的功能。比如经常想太多事情的人,容易出现腹胀、食欲不振,就是这个原因。平时可以通过听音乐、冥想、和朋友聊天缓解压力,让情绪舒畅,脾的功能也会跟着改善。

5. 避寒:注意保暖,别冻着脾

脾喜温恶寒,腹部是脾的“所在地”,一定要注意保暖。夏天少吹空调,避免腹部对着冷风;冬天穿厚外套,护住腰腹,别让寒气入侵损伤脾阳。

脾虚不是“大病”,但也不能忽视,更不能乱补。记住:脾虚的核心是“运化失常”,调理的关键是“补而不滞、温而不燥、祛湿不伤正”。先对照5个信号判断自己是否脾虚,再用实用方搭配健康习惯,慢慢调理,脾的功能会越来越强,身体也会更结实。