声明:本文内容均是根据权威医学资料结合个人观点撰写的原创内容,文章不含任何低质创作,意在科普健康知识,请知悉。

“你怎么瘦了这么多?”

张阿姨在半年体检时意外发现,丈夫的体重悄悄掉了10斤。起初以为是夏天胃口不好,直到一次腹痛难忍,被送进医院后才得知:确诊肝癌中期。

“医生,我老伴平时不抽烟、不喝酒,爱吃鱼,不是挺健康吗?”

医生的话让张阿姨震惊:“鱼虽然好,但有4种鱼,不建议吃,尤其中老年人。长期吃,反而可能成为健康‘隐患’。”

这不禁令人好奇——鱼不是健康食物的代表吗?为何竟成致癌“帮凶”?

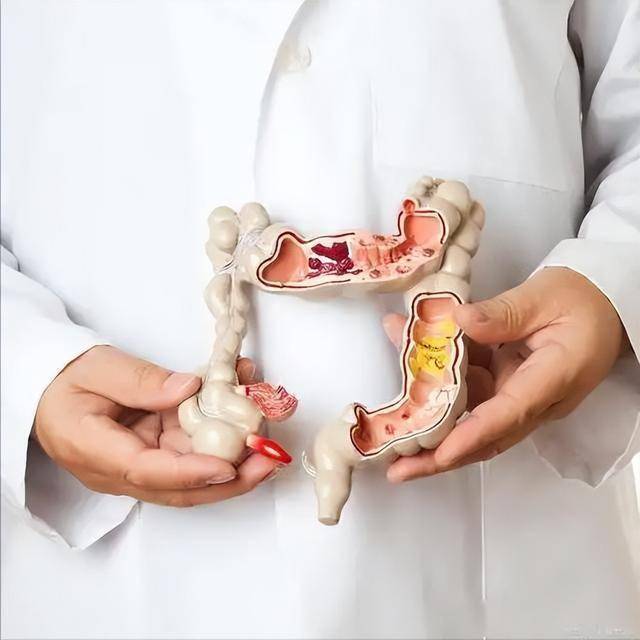

近年来,中国癌症新发病例超过480万例,肝癌、胃癌、结直肠癌、胰腺癌等逐年增长。背后隐藏的饮食问题,远比我们想象的复杂。

尤其是今天要讲的这4种“高风险鱼”,可能你我家里餐桌上都常见。

哪些鱼潜藏风险?到底该怎么吃才安全?读完本文,你会有答案。

“这些鱼,真的不能再吃了吗?”

很多人以为吃鱼总比吃肉健康,殊不知,一些“问题鱼”本身就存在致癌隐患。

医生指出,以下这4种鱼,不建议中老年人长期食用:

① 腌制鱼

咸鱼、腊鱼、酱鱼等是很多人餐桌上的“硬菜”。但研究显示,腌制鱼中含有大量亚硝酸盐,在体内易与蛋白质结合,形成亚硝胺类致癌物。

香港大学一项研究发现,经常摄入腌鱼的人,患鼻咽癌风险提高2.7倍。

② 烟熏鱼

烟熏过程中会产生多环芳烃类化合物(PAHs),这是一类明确的一级致癌物。

世界卫生组织曾警示,长期食用烟熏类食品,与消化道癌、胰腺癌等发病风险显著相关。

③ 鱼腥线未处理干净的淡水鱼

比如草鱼、鲤鱼、鲫鱼等,若鱼腥线未清除,体内可能残留寄生虫或微生物毒素,特别是淡水鱼生吃或加工不当,感染肝吸虫的风险增加,肝吸虫长期寄生可能诱发胆管癌或肝癌。

④ 餐馆中“回锅鱼”

一些不良商家使用“二次加热”的鱼类,如冷冻变质的鱼、隔夜的熟鱼,反复加热会产生氧化脂质和二级胺类物质,形成潜在致癌因子。

这些“问题鱼”,本身未必毒性强,但在加工方式、储存时间、清洗细节上的疏忽,才是关键。

“吃鱼吃出癌?”听起来吓人,但背后有科学依据

长期吃上述鱼类,身体可能悄悄发生以下几种变化:

- 肠道菌群失衡,免疫力下降

高盐腌鱼和劣质加工鱼制品,会破坏肠道微生态,抑制有益菌,提升肠道炎症状态,增加结肠癌风险。

- 肝脏“负担重”,慢性炎症滋生

腌制与烟熏鱼中潜在的化学物,会引发肝脏解毒系统长期高负荷运转,进而诱发慢性炎症,增加肝硬化、肝癌风险。

中山大学附属肿瘤医院研究表明,长期食用高亚硝酸盐饮食者,肝癌风险提高1.8倍以上。

有研究指出,65岁以上人群若每日摄入超过12克盐,肠癌风险比常人高出23%。

- 胆道感染反复,诱发肝胆恶变

生食淡水鱼或未清洗干净的鱼腥线,易感染肝吸虫,肝吸虫会在胆道中迁移繁殖,诱发胆道狭窄、炎症,长期反复刺激可引发胆管癌。

中国疾病预防控制中心数据显示,部分高发区中肝吸虫感染率超过40%。

“那还能不能吃鱼了?”医生提醒:这样吃,才安心

并不是说所有鱼都不能吃,而是——吃对鱼,比只吃鱼更重要。医生建议:

- 优先选择深海鱼,富含优质脂肪

如三文鱼、鳕鱼、带鱼、金枪鱼等,含有丰富的Ω-3脂肪酸、DHA、EPA,有助心脑血管健康,还能抗炎。

- 加工方式:清蒸、煮汤优于煎炸、烟熏

蒸、煮方式能最大限度保留营养并减少致癌物生成;避免高温油炸、炭烤、腌制等重口加工。

- 每周鱼摄入量控制在2~3次,每次不超过150克

世界卫生组织建议,每周摄入鱼类300~450克为宜,避免暴食或天天吃,均衡才是关键。

- 清洗处理要干净,特别是鱼腥线、鱼鳞、鱼胆

处理不干净易引发细菌感染或胆毒素残留;家庭烹饪建议充分加热,避免“七分熟”习惯。

- 选购时注意新鲜来源,避免购买低价冷冻鱼、腌制鱼块

一些市售鱼类添加剂、保鲜剂超标,尤其是颜色鲜艳、腌得发亮的鱼制品,更要警惕是否添加亚硝酸盐。

医生提醒:鱼再好,吃错也可能伤身

健康的饮食习惯从来不是“吃某一样好东西”,而是避开潜在的“坏东西”。

鱼,确实是健康食物的一部分,但当它们被腌制、熏烤、反复加工后,就悄然脱离了健康轨道,变成了癌症的“温床”。

与其贪图一时口感,不如从今天开始,合理挑鱼、科学吃鱼,让健康成为日常生活的一部分。

健康,其实就藏在我们每一顿饭的选择中。今天吃得对,明天身体才不会“埋雷”。

当然,每个人的身体状况不同,文章所述为普遍性建议,具体情况仍需前往正规医院面诊检查,制定个性化饮食方案。希望你和家人都能吃得放心,活得安心。

参考资料:

《中国食物成分表(第六版)》

《中国居民膳食指南(2022)》

《世界卫生组织致癌物清单》

《香港大学鼻咽癌研究中心临床研究报告》

《中山大学附属肿瘤医院饮食与肝癌关系研究》

《中国疾病预防控制中心寄生虫病研究现状分析》

《中华预防医学杂志》2022年第11期

《国家食品药品监督管理局食品安全标准手册》

《2023年中国癌症统计年报》

《中老年人血糖管理与营养干预研究综述》