令人扼腕的是,越来越多的青少年正被抑郁所困扰,他们并非身患顽疾,而是心灵蒙尘,不得不选择休学这条道路。不知你是否已留意到,我们身边休学在家的孩子,似乎正变得越来越普遍。

不久前,央视一则关于青少年因抑郁症休学的报道,如同一石激起千层浪,引发了众多家长深深的恐慌和反思。《2022国民抑郁症蓝皮书》中的数据更是令人触目惊心:青少年抑郁症患病率高达15%至20%,这意味着,平均每五个孩子中,就可能有一人正深陷于情绪的泥沼。更令人担忧的是,其中高达50%的患者是在校学生,而41%的孩子曾因抑郁症不得不中断学业。

这些冰冷的数字背后,隐藏着一个个鲜活的生命,他们本应在阳光下尽情奔跑,却悄然关闭了通往世界的门扉。他们并非冷冰冰的统计数据,而是活生生的人,原本应该在阳光下奔跑的孩子,如今却悄悄地将自己封闭起来。

回想我们的童年,物质生活或许不如现在这般丰富,但快乐却显得格外简单纯粹。下课铃声如同冲锋号,孩子们便迫不及待地涌向操场,跳皮筋、踢沙包、抓石子,嬉闹声此起彼伏。放学后,与小伙伴们一路欢歌笑语,直到家门口才依依不舍地道别。周末更是无拘无束,在田野山间尽情奔跑,即使摔倒了、受伤了,哭过之后,转眼又破涕为笑,重新投入到快乐的玩耍中。

反观现在的孩子们,他们的生活又是怎样的呢?

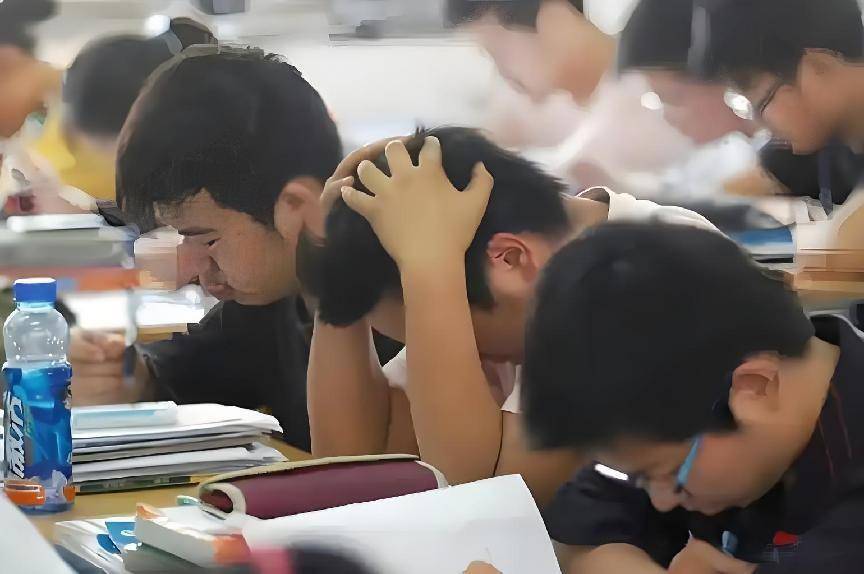

仿佛从睁开眼的那一刻起,就已开始了“上班”模式:早上七点半必须准时到校,午餐时间匆匆扒几口饭,便又匆忙赶回教室自习,下午放学后,更是马不停蹄地奔赴于各种辅导班之间。即使回到家中,也还有永远也写不完的作业在等待着他们。更令人扼腕的是,就连课间短短的十分钟,也常常以“安全管理”为由被无情地剥夺——不能跑、不能跳,更不能大声喧哗。孩子们仿佛被囚禁在无形的牢笼之中,失去了释放天性的自由。

试想一下,如果你的老板要求你每天工作长达12个小时,中午仅有半小时的用餐时间,动辄进行考试排名、公开批评,甚至还不允许你随意离开工位——你是否会感到崩溃?

而这,正是孩子们所面临的“童年996”的真实写照。然而,与成年人不同的是,他们甚至连辞职的权利都没有,只能默默承受着这一切。

更令人心疼的是,许多孩子还成为了“情感上的留守儿童”。

在家中,六个大人围着一个孩子转,看似关爱备至,实则暗流涌动:爷爷主张军事化管理,奶奶心疼孩子不忍逼迫,姥姥姥爷则溺爱有加,百依百顺。爸爸只关心孩子的学习成绩,而妈妈虽然忙于照顾孩子的起居,却往往忽略了最重要的问题——“你今天开心吗?”

这种看似充满爱,实则混乱不堪的家庭环境,反而成为了压在孩子心头的一块巨石,让他们喘不过气来。

我认识一个年仅12岁的女孩,她在日记中写道:“妈妈说她最后悔的事情就是当年没有考上985大学,所以她必须让我替她完成这个梦想。可是我真的很喜欢画画……每次我拿起画笔,她就在旁边哭,说我不懂事,不理解她的苦心。”

这绝非个例,而是当下许多家庭的真实写照。

有多少孩子从小就被父母当成了“实现大人梦想的工具”?他们从小接收到的信息永远是:“你只有成绩好,才有价值”,“你必须足够优秀,才对得起我们为你所付出的一切”。

当孩子的价值被完全绑定在分数上时,一旦考试成绩不理想,他们便会觉得自己整个人都失败了,彻底否定自己存在的意义。

更令人担忧的是,社交媒体的推波助澜更是加剧了孩子们的焦虑。朋友圈里充斥着他人光鲜亮丽的生活,短视频平台上人人似乎都过得无比幸福。孩子们一旦陷入这种无休止的比较之中,就很容易开始怀疑自己:“为什么别人都那么优秀,而我却一无是处?”

特别是正处于青春期的孩子们,他们对外貌、人际关系等方面异常敏感。“颜值焦虑”、“身材焦虑”等问题被无限放大,甚至导致自残、厌食等极端行为的发生。

网络世界也在悄悄地改变着孩子们感知快乐的方式:刷一个短视频,立刻就能获得即时反馈;打一局游戏,马上就能获得奖励。然而,这种“即时满足”的快乐,却让现实生活显得格外缓慢和无聊。许多孩子表示,他们明明什么都不缺,却总是觉得“没意思”、“活得空空的”。

这种被称为“空心病”的心理状态,正在无声地蔓延开来,侵蚀着孩子们的内心世界。

抑郁症绝不是脆弱的表现,更不是简单地靠“想开点”就能解决的问题。它是一种真实存在的情绪困境,是整个家庭,甚至是整个社会都需要共同面对的问题。

那么,作为家长、作为社会的一份子,我们究竟能做些什么呢?

首先,我们是否可以将课间十分钟真正地还给孩子们?让他们能够自由地走出教室,呼吸新鲜空气,尽情奔跑嬉戏,或者只是趴在栏杆上发发呆——哪怕只是短暂的放松,也是一个情绪的出口,可以帮助他们释放压力,缓解焦虑。

其次,家庭教育真的需要“降降压”了。孩子不是考试机器,他们是一个个拥有独立思想和情感的个体。他们可以选择喜欢画画而不是奥数,可以选择当一名厨师而不是科学家——他们的价值,绝不应该仅仅由一张成绩单来定义。

父母也应该学会从“监督者”转变为“陪伴者”。不要每天只关注孩子的考试分数,而是要更多地关心他们的内心世界,问问他们“今天有什么开心的事吗?”,“需要我陪你一会儿吗?”

学校和教育系统也需要建立更多元化的评价标准。

不要只会夸奖那些考满分的学生,更要看到那些坚持努力、善良开朗、富有创意、乐于合作的孩子。要鼓励他们的闪光点,让他们看到自己的价值,从而建立自信。

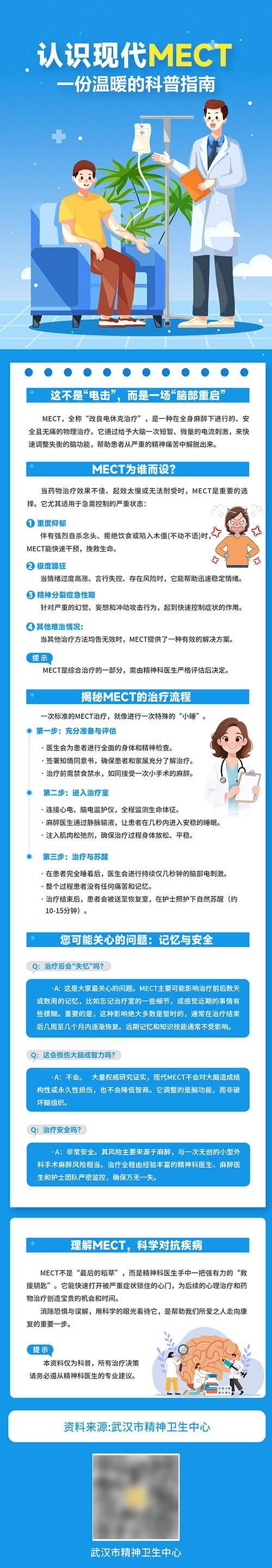

如果孩子已经出现情绪问题,例如失眠、持续情绪低落、抗拒上学、甚至出现自残行为等,请不要讳疾忌医,而是要及时寻求专业的心理咨询和治疗,必要时配合药物进行干预。这并不是一件丢人的事情——就像感冒了需要吃药一样,心灵生病了,同样需要及时治疗。

整个社会也应该共同承担起这份责任:媒体应该减少对焦虑情绪的渲染,多传播一些平凡而温暖的故事;公众人物不要只顾着晒“完美人生”,也要坦诚地分享自己的失败和迷茫。

我们要让这一代孩子明白:

你无需成为“别人家的孩子”,你只需成为你自己,就已经非常值得被爱。

教育的终点,从来都不是一张试卷、一份高薪,而是一个能够找到自我、接纳自我、并能够温暖他人的——一个活得有力量的人。

请别让我们的孩子,在最美好的年纪,活得像一座孤岛。他们值得拥有阳光,值得拥有微风,值得拥有所有等待花开的声音。

"