正值开学季,孩子们陆续返回校园。然而,不少家庭却因此陷入焦虑与冲突之中。15岁的小麦就出现了典型的开学适应问题:假期里昼夜颠倒玩手机,一开学就频繁喊头痛、恶心,去医院检查却查不出明确病因。这种情况并非个例。每到开学季,因焦虑、抑郁来精神心理科门诊就诊的青少年数量明显增多,有些孩子“不想上学”的抱怨会升级为躯体化症状,严重时甚至出现自伤行为。

开学季“心理风暴”的四大成因

1.生物钟紊乱

假期里,不少青少年熬夜刷视频、打游戏,白天却躲在房间补觉,打破了正常的昼夜节律,引发身体机能连锁反应。

激素分泌失衡 熬夜时,电子设备的蓝光会抑制助眠激素褪黑素分泌,导致入睡困难。晨间缺乏自然光照,会减少情绪调节剂血清素的合成,加剧白天的情绪低落与焦虑,形成“熬夜难睡-白天低落”的循环。

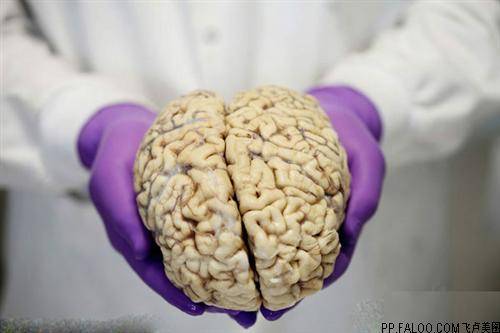

记忆与情绪调节受抑 睡眠不足会让大脑情绪中枢杏仁核敏感度飙升,一句普通批评都可能引发剧烈情绪波动;同时,记忆中枢海马体功能被抑制,导致新知识难以储存,形成“越焦虑越学不会,越学不会越焦虑”的怪圈。

2.学习效能滑坡

假期里,孩子处于相对松散的状态。开学后,学习强度较高,加上手机依赖的影响,不少孩子陷入学习困境。

手机依赖的双重冲击 一方面,刷短视频、打游戏时,大脑会释放大量“快乐激素”多巴胺,长期高频刺激下,孩子对低多巴胺的学习任务会逐渐失去兴趣。另一方面,开学后突然限制手机使用,会引发类似“戒断反应”症状,如暴躁、注意力涣散。案例中,小麦被没收手机时,就出现了摔门而出、手指发抖、呼吸急促的情况。

适应策略缺失 假期未养成良好的学习习惯,开学后面对密集的课程和大量的作业,孩子会因缺乏过渡计划而手忙脚乱。若未设定清晰的学习目标,孩子容易陷入“努力却无进步”的认知误区,逐渐丧失信心,甚至逃避学习。

3.社交困境

开学后,青少年需重新适应同伴、师生关系,部分孩子会因社交问题产生心理压力。

同伴关系紧张 假期依赖线上简短交流(如表情包、短句),开学后面对面沟通时,易因语气、表情误解对方意图引发争执。同时,成绩排名、班干部竞选等会导致出现嫉妒心理或隔阂,影响同伴关系。

新生社交恐惧 转学生或初一、高一新生容易因担心“被排挤”而过度敏感,可能因被调侃发型、穿着等小事产生强烈焦虑情绪,难以融入新集体。

师生关系压力 新学期若遇到教学方式不适应的老师,或因学业表现被误解,可能引发孩子的抵触情绪。比如,小麦曾因作业潦草被班主任当众批评,班主任以为她“没有收心、态度散漫”,最终导致小麦拒绝去学校。

4.互动模式的“隐性危机”

家庭的教育方式与环境,往往是影响孩子开学心理状态的关键因素。

教育方式失衡 一是沟通冲突,家长常以“为你好”为由使用命令式语言(如“必须考多少分”),引发孩子逆反心理,长期高压沟通可能导致孩子拒绝交流甚至情绪爆发。二是过度干预,包办学习计划、强制报补习班,会削弱孩子的自主能力,要么导致依赖,要么引发反抗。三是情感忽视,家长对孩子的情绪问题敷衍回应(如“别矫情,哭有什么用”),会加剧孩子的孤独感与自我怀疑。

家庭环境压力 学习环境不科学,如光线昏暗、有弟弟妹妹吵闹等噪音干扰,会导致孩子注意力分散。若家中缺乏情绪释放的空间,孩子情绪激动时无处宣泄,他们可能会通过摔砸物品或自伤来缓解压力。

科学应对策略看这里

那么,如何快速适应校园生活,平稳从“假期模式”切换到“开学模式”呢?

1.学生:重建生物节律

重建生物节律能有效改善开学后容易出现的疲劳、情绪低落问题。每天早上起床后到户外活动10分钟,室外的光照能够帮助身体合成情绪调节剂——血清素,缓解情绪低落。调整作息和节奏时可以采用阶梯式调整的方式,避免生物钟“急刹车”带来的不适。比如,每天比前一天提前15分钟起床、提前10分钟入睡;三餐时间和学校上课期间保持同步;学习时遵循“45分钟学习+10分钟运动”的模式。平时多给自己积极的心理暗示,如“新学期是新起点,我能做好”“主动交流就能交到新朋友”这类话,增强面对开学的信心。

假期形成的手机依赖可以分阶段调整。第一周制定手机使用规则,每天设定3个1小时的手机禁用时段,比如写作业、晚餐、睡前这几个对学习和生活影响大的时间段,慢慢适应没有手机的时光。第二周在减少手机使用的基础上,多增加线下社交,每天保证至少30分钟面对面交流时间,和家人朋友聊聊天、分享感受等,用真实的社交互动转移对手机的注意力,适应开学后的人际交流模式。第三周可以发展兴趣爱好,每周安排3次、每次2小时的沉浸式活动,如绘画、运动、阅读、做手工等,专注地做这些事,能进一步降低对手机的依赖。

2.家庭支持系统:从“压力源”到“安全港”

在开学季,家长的支持对孩子适应校园生活至关重要。

首先,家长要改变沟通模式。很多家长觉得孩子开学后表现出的抵触、成绩波动是“矫情”“懒惰”,会有“孩子就是偷懒,逼一逼就好了”“成绩下降就是不用功”“社交问题长大自然就好了”这类想法。其实,这些看法并不客观,孩子的表现往往是适应困难的信号,而有效沟通的关键在于改变话术。比如,家长看到孩子玩手机,不要说“别玩手机了!”可以换成“我们一起规划课后时间”;鼓励孩子时,别拿“你看人家小明多优秀”做对比,而是说“你上周的进步让我自豪”。

其次,合适的家庭环境布置,能帮助孩子更好地投入学习、平复情绪。房间整体可以选用浅蓝色或米白色;学习桌面要配备照度不低于500勒克斯的护眼灯,色温控制在4000K左右。家里可以设置一个“冷静角”,里面放上解压玩具。当孩子情绪激动时,可以引导他们到冷静角,通过肢体动作释放压力。

最后,家校协同干预。家长可以和老师约定每周沟通一次,及时了解孩子在校的学习进度、课堂表现以及和同学的相处情况。如果孩子出现持续的情绪问题或适应困难,家长也可以联系专业心理咨询机构,寻求帮助。

3.警示信号:何时需专业干预

开学季,家长不仅要帮助孩子适应校园生活,还要留意孩子的心理状态。

从情绪层面来看,若孩子经常情绪烦躁,或者频繁哭泣,难以控制自己的情绪,同时对以往感兴趣的事情都持续丧失兴趣。从认知方面来看,若孩子总是抱有消极思维,经常自我否定,甚至产生自伤念头。行为上的异常也不能忽视。若孩子坚决拒绝上学,或出现冲动行为,如突然摔砸物品、与他人发生冲突。饮食方面要么暴饮暴食,短时间内体重明显增加;要么厌食,进食量大幅减少,体重下降等。这些情况都表明孩子遇到了心理危机,需要专业干预。

转自:学生健康报

文:北京儿童医院精神心理科主管护师 马月 主任医师 闫俊娟

策划:张灿灿

来源:健康报