每当夏末的阳光开始变得温和,空气中便悄然弥漫起一种特殊的焦灼感。

咨询室的时钟滴答作响,门外的脚步声愈发密集——

那是一群被共同情绪驱使的家长。

他们握着手机反复查看日历,眉头紧蹙的模样,仿佛即将迎接开学的不是孩子,而是他们自己。

“整整两个月,手机就像长在他手上!”

“作业还剩大半,居然还能通宵打游戏!”

“一提开学就甩门,这状态怎么迎接新年级?”

这些此起彼伏的焦虑,在八月末的咨询室里交织成一张巨大的网。

作为亲历过无数个开学季的心理工作者,我完全理解这种担忧,但更想对父母们说:在这个关键节点,真正的智慧往往凝结于两个字——闭嘴。

不求不助,有求必应;少给建议,多听心声。

若能领悟这十六字真谛,整个学期都可能因此变得不同。

下面让我们透过三个真实案例,探讨如何用“有温度的沉默”陪伴孩子穿越开学期的心理迷雾。

一、当关心异化为权力斗争

许多家长将孩子开学前的行为表现解读为“拖延综合征”:

沉迷电子产品、拖延整理学习用品、将作业推迟到最后一刻……

于是忍不住发出连环拷问:

“你怎么这么懒散?”

“现在不准备,开学又要手忙脚乱!”

然而很少有人意识到,这些行为背后往往藏着孩子难以言说的恐惧:

害怕未完成的作业遭到批评,担心新学期的课程难度超出承受范围,焦虑如何处理变化的人际关系。

此时的催促非但不能解决问题,反而将“孩子与困境的对峙”扭曲为“亲子之间的对抗”。

曾有一位母亲带着高一儿子的困惑前来咨询。

开学倒计时三天,少年依然日夜颠倒地刷短视频,书包散落在角落,承诺要理的头发依旧遮住眼睛。

母亲每天重复着“能不能收收心”“再这样下去又要请假吗”的责备,换来的却是儿子彻底将自己反锁在房间,连用餐都拒绝出现。

当我询问“您是否尝试了解过他抗拒开学的原因”时,这位母亲怔住了——

她始终将孩子的行为简单归因为“缺乏责任感”。

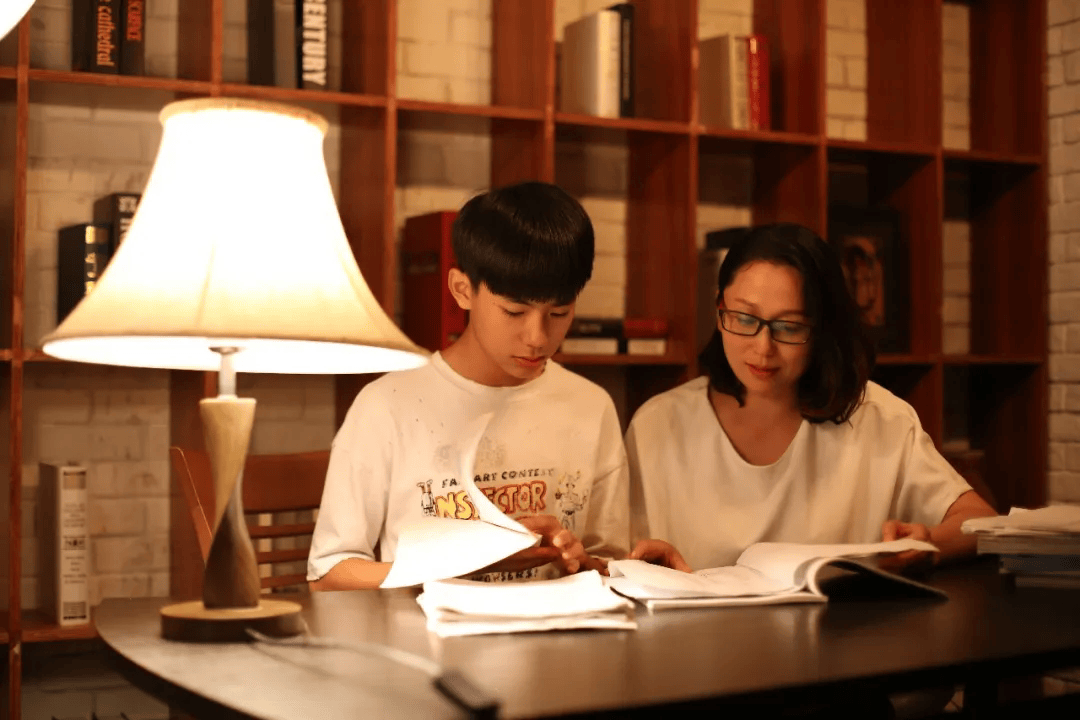

在调整策略后,她选择在深夜端着一杯温牛奶敲门,轻声说:“妈妈注意到你这几天睡得晚,是不是对开学有些担心?如果需要聊聊,我随时在这里。”

令人意外的是,当晚少年就敲开了母亲的房门。

他坦言自己对高一骤增的数理化难度感到恐慌,也害怕无法融入新班级的社交圈,只能通过手机暂时逃避焦虑。

后来母子共同拟定了开学适应清单,第二天少年主动整理了书包,并剪了利落的短发。

这个案例揭示了一个常被忽视的真相:孩子远比我们想象中更清楚自己应该做什么。

他们需要的不是外在的催促,而是被真正理解的瞬间。

当我们停止语言上的施压,给予消化情绪的空间,反而会唤醒他们内在的行动力。

二、当“铺路”成为“挖坑”

另一类常见现象是家长试图通过“特殊关照”为孩子扫清障碍:

提前联系班主任请求特别关注,主动竞选家委会以期让孩子获得更多机会,通过各种关系为孩子争取显性优势……

这些行为的初衷固然是爱,却可能酿成意想不到的反效果。

处于青春期的孩子对“自尊”和“群体归属”有着超乎寻常的敏感。

任何形式的“特殊化对待”,都可能使他们被贴上“异类”的标签,甚至遭遇同伴排斥。

一位父亲曾带着初一的女儿前来咨询。

开学不到一个月,女孩就出现明显的厌学情绪,甚至清晨哭着拒绝上学。

深入沟通后才得知,父亲在开学前托关系联系了班主任,希望对方“多多关照”。

结果班主任在课堂上频繁点名提问,当女孩无法答出问题时,台下便会传来窃窃私语:“肯定是关系户”“没实力才需要特殊照顾”。

情况逐渐恶化到有同学公开拒绝与她小组合作,更有人故意在她面前议论“靠父母上位”。

女孩愤怒地对父亲呐喊:“谁让你去找老师的?现在全班都孤立我!”

原本亲密的父女关系变得剑拔弩张,女孩开始以各种身体不适为借口逃避上学。

这个案例尖锐地指出:对青少年而言,“被平等对待”远比“被特殊照顾”更重要。

家长自以为的捷径,往往成为孩子人际路上的绊脚石。

与其费心为孩子铺就看似平坦的道路,不如相信他们有能力自己应对挑战——

即便会经历挫折,那也是成长不可或缺的养分。

三、一种更高级的陪伴艺术

需要特别强调的是,“闭嘴”绝非放任不管,而是从控制者转变为守望者,将成长的主导权交还给孩子——

在他们需要时提供支持,在他们需要独立空间时保持适度沉默。

一位父亲分享了他的经验。

初三开学前,儿子频繁流露出厌学情绪。

若在以往,他肯定会立即批评:“男子汉怎么能这么没斗志!”但这次他选择了完全不同的方式。

他带儿子来到学校旁的奶茶店,坦诚相告:“爸爸像你这么大时,也特别害怕开学。担心新老师太严厉,害怕考试失利,每天天没亮就要起床,真的很辛苦。你是不是也有类似的感受?”

这句话让儿子的眼眶瞬间湿润,他开始倾诉对初三学业压力的恐惧,对升学考试的忧虑。

父亲始终没有说教,只是专注地倾听,最后郑重承诺:“这些问题确实不容易,但爸爸相信你能找到解决的方法。记住,无论遇到什么困难,我们永远是你的后盾。”

令人惊喜的是,这次对话后儿子没再抱怨过上学,反而主动制定复习计划,遇到难题也会主动寻求讨论。

这位父亲反思道:“过去总以为教育就是要不断纠正、指导,后来才明白,‘不随意干涉’比‘过度干预’需要更多的智慧和克制。真正地将孩子视为独立的个体,而非需要精准编程的机器,他们才能绽放内在的生命力。”

最后的话

开学季就像一面映照亲子关系的镜子,反射出的不仅是孩子的状态,更是家长内心的焦虑与期待。

当我们学会用理解的沉默代替焦躁的追问,用信任的放手替代过度的保护,往往会发现:

孩子远比我们想象的更加坚韧、更有智慧。

教育的真谛,不在于将孩子塑造成我们期待的模样,而在于守护他们成为自己的能力。

这种守护需要一种深刻的克制——

在该沉默时保持安静,在该回应时及时出现。

就像优秀的园丁深知:过多干预反而会破坏植物内在的生长节律,唯有顺应天性,才能等来繁花满枝的时刻。

在这个充满不确定性的时代,也许我们最应该给孩子准备的开学礼物,不是新书包也不是参考书,而是一份沉静的信心——

相信他们有能力面对自己的挑战,相信成长本身自有其节奏。

当我们学会在适当的时候“闭嘴”,也许反而能听到孩子内心最真实的声音,那才是教育真正开始的地方。

如果您孩子进入青春期,出现厌学、叛逆、沉迷手机、不想去学校、甚至抑郁休学等问题;如果您觉得生活不开心

都可以找我聊聊,我跟您一起分析问题,给您一些有效的建议,尽我所能帮助您!

别怕心事重重,百恩陪你慢慢走。