金秋十月,稻浪翻滚,村头那片片金黄的稻谷,诉说着丰收的喜悦。然而,今年50岁的老刘,却没有像往年一样,在秋收的忙碌中显得疲惫不堪、满面油光。令人难以置信的是,仅仅在一年前,他还在与2型糖尿病的阴影搏斗,那时的血糖值一度飙升至十几个毫摩尔每升,连医生也只能连连摇头,束手无策。

而如今,老刘的空腹血糖已然重回正常轨道,糖化血红蛋白也稳稳地降在了安全线之下。这一年的转变,并非源于什么“神丹妙药”,也非耗费巨资,而是他凭借着几项看似寻常却又极其考验毅力的生活方式的调整。

当病痛悄然而至,责任压垮了肩膀

确诊糖尿病的那一刻,老刘的心头仿佛被一块巨石压住。作为家中的顶梁柱,劳作不仅是他养家糊口的手段,更是他定义自身价值的标尺。然而,长期的辛劳,身体发出的信号却被他忽视了,直到出现频繁的口渴、尿频等症状,才促使他前往镇上的医院进行检查,最终确诊糖尿病。

医生严肃地指出,糖尿病这种“不痛不痒”的疾病,若置之不理,其潜藏的风险不容小觑——从可能引发的视网膜病变、肾功能衰竭,到最令人担忧的截肢风险,无一不是对生命健康的严峻威胁。

起初,老刘也曾寄希望于药物能够“压制”住病情。但医生的一番话点醒了他:“药物只能控制血糖,而不改变生活方式,再多的药也是徒劳。”这番话如当头棒喝,让老刘下定决心,要从根本上扭转局面。

“七分饱”与“错位吃饭”,开启健康新篇章

他采取的第一项重大改变,便是对饮食结构的全面调整。这一步看似简单,实则却是最难迈出的关卡。过往的他,顿顿都离不开白米饭、馒头,配上重口味的咸菜,再来碗香甜的玉米糊或甜豆浆,每顿饭至少要吃上三碗,饭后还不忘来点花生瓜子解馋。

医生解释说,2型糖尿病的核心问题在于“胰岛素抵抗”,而长期摄入过多的精制碳水化合物,会让身体的胰岛素细胞如同疲惫不堪的工人,最终因不堪重负而“罢工”。

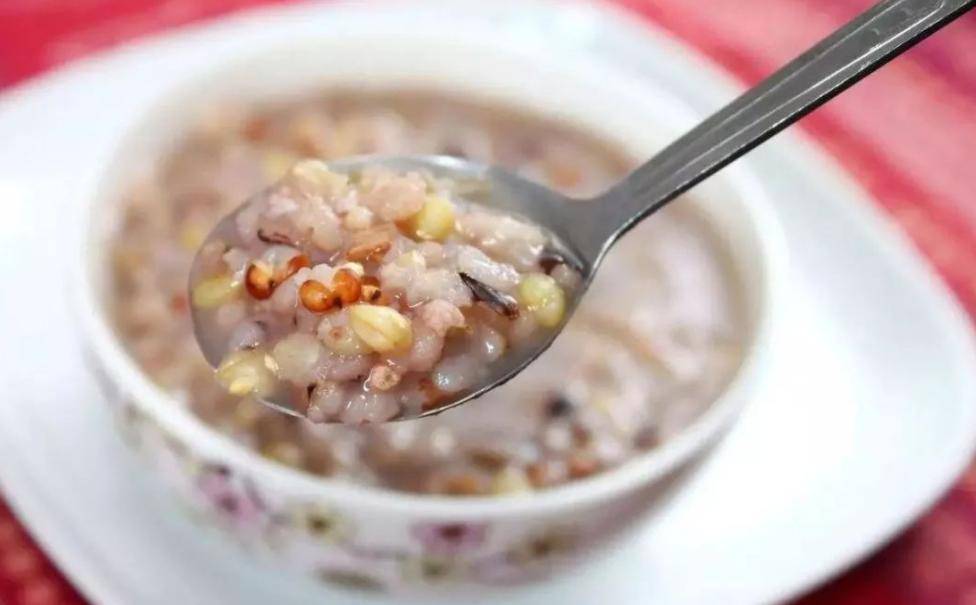

于是,老刘开始实行“七分饱”的饮食原则,大幅削减主食的摄入量,每餐只吃一小碗米饭,并将精米白面替换成饱腹感更强的粗粮。更关键的是,他养成了“错位吃饭”的习惯:每次用餐前,先吃一碗富含膳食纤维的绿叶蔬菜,接着是优质的蛋白质,最后才摄入主食。

这种“吃饭顺序”并非随意为之,而是有着坚实的科学依据。研究表明,优先摄入膳食纤维能够有效延缓餐后葡萄糖的吸收速度,从而减缓血糖的急剧上升,显著减轻胰岛素的负担。这一个看似微小的改变,却是许多糖尿病患者常常忽视的关键所在。

“日行万步”与“健康零食”,让运动融入生活

除了“吃”,运动也必须跟上。老刘过去的农活是纯粹的体力劳动,但那更像是“间歇性爆发”,而非“规律性运动”。医生建议他,每天饭后进行至少30分钟的散步,哪怕只是悠闲地慢走,也能产生积极影响。

于是,他风雨无阻地坚持了下来,养成了饭后绕村散步的习惯,每日步数轻松突破6000。坚持数月后,他惊喜地发现,饭后血糖值逐渐平稳,整个人也变得精神奕奕。

随后,他又为自己的健康生活增添了一项“新内容”——将高热量的零食替换成健康的选择,例如适量的坚果或水果。虽然这让他有些许不便,但他深知,这样做是为了让身体真正获得营养,而不是将多余的能量堆积在血液中。

情绪舒缓与睡眠优化,筑牢健康基石

除了饮食和运动,老刘也逐渐意识到,情绪的稳定和优质的睡眠,对于血糖的控制同样至关重要。过往的他,常常会因为家事而烦躁不安,导致夜晚难以入眠。后来,他尝试在睡前泡脚、听听收音机,让身心得到放松。医学研究也证实,规律的作息有助于稳定血糖水平和激素分泌,尤其对胰岛素的正常工作大有裨益。

成果斐然,健康生活成为“长久之计”

短短一年时间,老刘不仅血糖恢复了正常,体重更是悄然下降了12斤,腰围也缩减了3公分。更可喜的是,他的血压、血脂等各项健康指标也随之改善。医生称赞他是“典型的糖尿病逆转案例”,但老刘深知,这并非“逆天改命”,而是他用科学的生活方式赢回了健康。

他并没有盲目停药,而是坚持定期复查,并在医生的指导下逐步调整用药剂量。他明白,药物治疗始终是辅助,而健康的生活方式才是管理糖尿病的主轴。他不再苛求血糖数值的“完美”,而是将健康的生活方式融入日常,将其视作长久维持健康的关键。

“简单四招”:控糖秘诀的乡村传播

村里的不少人好奇地询问老刘:“你吃了什么灵丹妙药,效果这么好?”老刘总是笑着回答:“药我吃得少,饭我吃得对,觉我睡得好,气我少生。”这句朴实的话,恰恰道出了控制糖尿病的四大关键要素:合理的饮食、规律的运动、充足的睡眠以及平和的心态。

糖尿病并非“富贵病”,也不是“命不好”,它更像是身体发出的一个清晰的“警报”。现代医学已明确指出,2型糖尿病的发生与遗传、饮食、运动、心理状态等多种因素密切相关。特别是在农村地区,许多人在早年经历营养不足,中年后又面临营养过剩的挑战,加之劳动强度的变化和日益增多的情绪压力,都为糖尿病的发生提供了“温床”。

而老刘的经历充分证明,即使已经患病,只要能够做到“早发现、早干预”,依然有扭转局势的可能。其背后的原理并不复杂:

控制碳水化合物摄入: 减少血糖波动,减轻胰岛素的压力。

增加蛋白质和膳食纤维摄入: 提高饱腹感,延缓碳水化合物的吸收。

规律运动: 提升胰岛素的敏感性,减少体内脂肪堆积。

管理情绪与睡眠: 稳定激素分泌,改善整体代谢环境。

这些看似“简单”的方法,真正困难的在于“日复一日的坚持”。许多人在此功亏一篑,往往是因为一时兴起,却难以持之以恒。而老刘则做到了将健康生活化为“过日子”一般,不追求形式上的花哨,只求稳扎稳打。

如今,老刘不仅自己活得健康,还积极带动村里其他糖尿病患者一同晨练,甚至在村委会开设“健康讲堂”,用自己的亲身经历告诉大家:“糖尿病不是绝路,只要你愿意为健康付出努力,就能把血糖稳住。”

行动起来,拥抱健康生活

与其被动等待疾病的侵袭,不如现在就积极行动起来。哪怕您现在只是血糖略有偏高,也万万不可掉以轻心,因为这很可能是身体发出的早期信号。只要从饮食、运动、作息和情绪这四个方面入手,您就能有效降低患病风险。

在此,为大家提供一个实用且贴近生活的健康建议:每餐饭前五分钟,先喝一碗温开水,吃两口新鲜蔬菜,再开始用餐;每天坚持走路半小时,并确保在晚上十点前入睡;每周测量一次腰围、体重和血压,让数字成为监督您健康状况的标尺。

这三件看似简单的小事,不仅成本低廉,而且效果显著。

您是否也曾面临血糖偏高的困扰?您认为哪一点的坚持最为艰难?您是否愿意从今天开始,做出一点小小的改变?欢迎在评论区分享您的故事与感悟。"