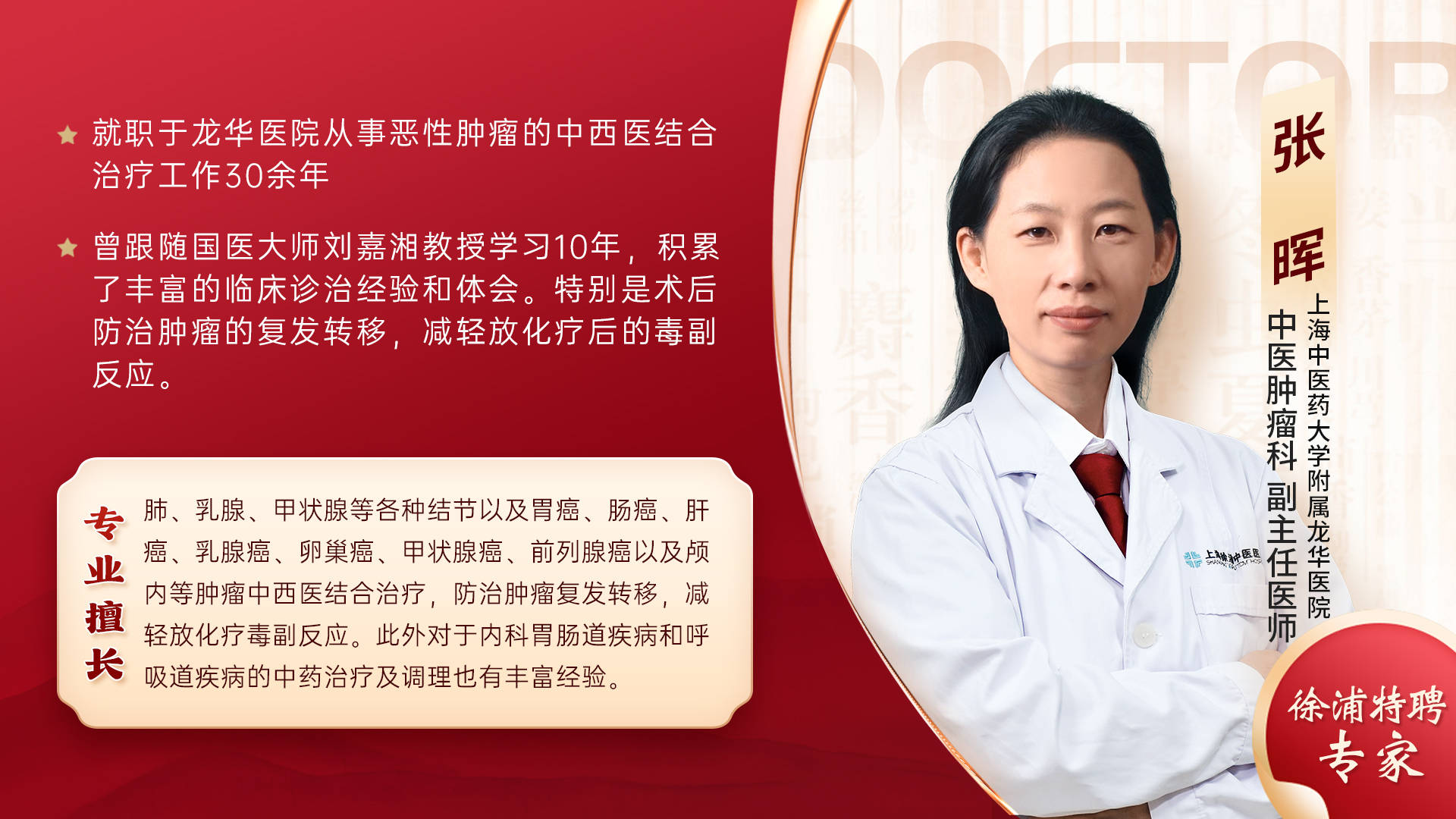

很多人在胃镜检查中查出 “胃黏膜异型增生”,担心 “是不是很快会发展成胃癌”,陷入焦虑。对此,徐浦特聘专家张晖指出,胃部异型增生是明确的 “癌前病变”,但并非所有异型增生都会癌变 —— 轻度、中度异型增生通过及时干预有逆转可能,而重度异型增生癌变风险极高,5 年内癌变率超过 50%,需立即规范治疗,避免延误。

异型增生分 “轻、中、重”,癌变风险差异大

张晖主任解释,胃黏膜异型增生是指胃黏膜细胞出现 “异常增殖”,细胞形态、结构偏离正常,根据病变程度分为三级,癌变风险随级别升高而显著增加:

- 轻度异型增生:细胞异常程度轻微,多由慢性炎症引发,若及时控制炎症(如根治幽门螺杆菌、调整饮食),逆转率可达 60%-70% ,10 年内癌变率仅约 5%;

- 中度异型增生:细胞异常程度介于轻、重度之间,逆转难度稍高,但通过药物干预与密切监测,仍可控制进展,5 年内癌变率约 15%-30% ;

- 重度异型增生:细胞异常接近癌细胞,仅保留部分正常结构,5 年内癌变率超过 50% ,部分甚至已存在早期癌变细胞,属于 “癌前病变的最后阶段”,需紧急干预。

- 关键:异型增生的发展是 “动态过程”,轻度可能逆转,也可能进展为中度、重度;重度若不干预,大概率会在短期内发展为早期胃癌,因此需根据级别制定不同应对方案。

异型增生为何会发展为胃癌?核心是 “细胞异常累积”

胃黏膜异型增生向胃癌发展,本质是 “异常细胞持续增殖、逐步失控” 的过程,具体机制如下:

- 细胞 DNA 突变累积:长期炎症(如幽门螺杆菌感染、高盐饮食刺激)会导致胃黏膜细胞 DNA 反复受损,若修复不及时,突变会逐步累积;轻度异型增生时,突变较少,细胞仍有正常修复能力;随病变进展,突变增多,细胞失去正常调控,增殖速度加快,逐步发展为中度、重度异型增生;

- 黏膜屏障彻底破坏:异型增生细胞无法正常分泌黏液,胃黏膜屏障功能丧失,胃酸、有害物质更易侵袭黏膜深层,进一步加重细胞损伤;同时,异常细胞会挤占正常细胞空间,导致胃黏膜固有腺体萎缩,为癌细胞增殖提供 “环境”;

- 重度异型增生:接近癌变的 “临界状态”:重度异型增生细胞的形态、结构已与癌细胞高度相似,仅未突破黏膜肌层(胃癌诊断需突破黏膜层);此时细胞增殖已基本失控,若不及时清除,短则 3-6 个月、长则 1-2 年,就可能突破黏膜层,发展为早期胃癌。

张晖主任:不同级别异型增生,科学应对分 3 步

轻度异型增生:以 “逆转” 为目标,定期监测

- 干预措施:根治幽门螺杆菌(四联疗法),避免高盐、辛辣、油炸食物,服用胃黏膜保护剂(如瑞巴派特)、叶酸辅助修复;

- 监测频率:每 6-12 个月做 1 次胃镜 + 病理检查,观察是否逆转或进展;若连续 2 次检查无异常,可延长至每 2 年复查 1 次。

中度异型增生:“控制进展 + 密切预警”

- 干预措施:在轻度干预基础上,加用中药调理(如健脾益胃方剂),增强黏膜修复能力;避免服用非甾体类止痛药,减少黏膜刺激;

- 监测频率:每 3-6 个月复查胃镜,若发现进展为重度,立即启动进一步治疗;若持续稳定 6 个月以上,可调整为每 6 个月复查。

重度异型增生:“紧急干预,防止癌变”

- 治疗方式:首选内镜下微创治疗(如内镜黏膜切除术 EMR、内镜黏膜下剥离术 ESD),完整切除病变组织,避免发展为胃癌;若病变范围广或合并其他问题,需评估外科手术可能性;

- 术后监测:治疗后 1-3 个月首次复查胃镜,无异常则每 6 个月复查 1 次,持续 2 年;之后每年复查 1 次,长期监测防止复发。

胃部异型增生是身体发出的 “紧急预警”,尤其重度异型增生需高度重视。“不要因轻度、中度无症状就忽视,也不要因重度而恐慌 —— 根据病变级别科学干预、定期监测,轻度可逆转,重度可通过微创治疗阻断癌变,只要积极应对,就能最大程度远离胃癌。”