刚结束的中秋国庆双节长假,想必大家都少不了美食盛宴 —— 月饼、螃蟹、火锅、奶茶轮番上阵,走亲访友时还总被 “多吃点” 的热情包围。假期结束称重,不少人发现体重悄悄涨了2-3斤,甚至出现肚子变圆、精力下降的情况。

其实不用慌!今天就由专门的医学减重团队为你奉上科学的节后减重秘籍,让你从假期模式轻松找回轻盈状态。

节假日养的膘,到底是什么?

首先让我们分析一下,你增长的体重到底是什么情况?

01

是增肌吗?

不可能发生的事。国庆中秋假期10来天的体重增加,一定不可能是肌肉的增加,因为肌肉生长至少需要数月,而且需要同时具备肌肉损伤修复的条件和拥有足够的优质蛋白及全面的营养。

02

是脂肪的增加吗?

脂脂肪可在数天至数周合成,10余天的假期生活,如果摄入量持续大于消耗量,多余热量会转化为脂肪储存起来。例如聚餐时的高油、高糖食物(炸物、甜品等),以及奶茶、果汁、白酒等,都有可能导致热量过甚,增加体内的脂肪含量。

03

是水分的增加吗?

假期摄入过多的高盐类食物,如烧烤、薯片等,体内盐分的大量增加,会使身体保留更多水分,增加体重,甚至出现血压升高;此外,部分节食人群,因为肌肉中糖原消耗,突然摄入高热量食物,如糖油混合物,可促进肌糖原合成,每份子肌糖原可结合3-4g水,导致水肿和体重上升。

吃好玩好睡好,一样科学减重!

所以节后如何减重,就可以从上述原因针对性入手:

饮食调整:吃对比吃少更重要

1

喝对水

说起饮食,这里最想说的是先喝对水很关键!一定要养成主动喝水的习惯,不要等到口渴了再喝水,因为这时身体已处于脱水状态。中国居民膳食指南(2022版)中建议成年人每天饮7-8杯(1500-1700ml)水,且提倡饮用白开水或茶水,不喝或少喝含糖饮料,在高温或轻体力活的条件下,应适当增加。

虽然假期体重增加,很大一部分是因为水分的滞留,为什么还要多饮水呢?

要知道当细胞有足够的维生素及矿物质等营养素、充足的水分,就可以促进细胞新陈代谢,帮助机体燃脂,排出废物,促进体重下降,同时也会减少因口渴而误食高热量饮料的可能性。

那如何知道自己是否缺水?可以参照尿的颜色来判断是否应当喝水。

图片来源网络,如有侵权联系删除

在这里,除了增加饮水量,还需要注意配合低钠高钾饮食结构,每日钠摄入量小于5g,减少隐形盐摄入,如高盐零食话梅、薯片等;增加蔬菜、低糖水果等含钾较高的食物,促进钠的排出。

2

限能量均衡饮食

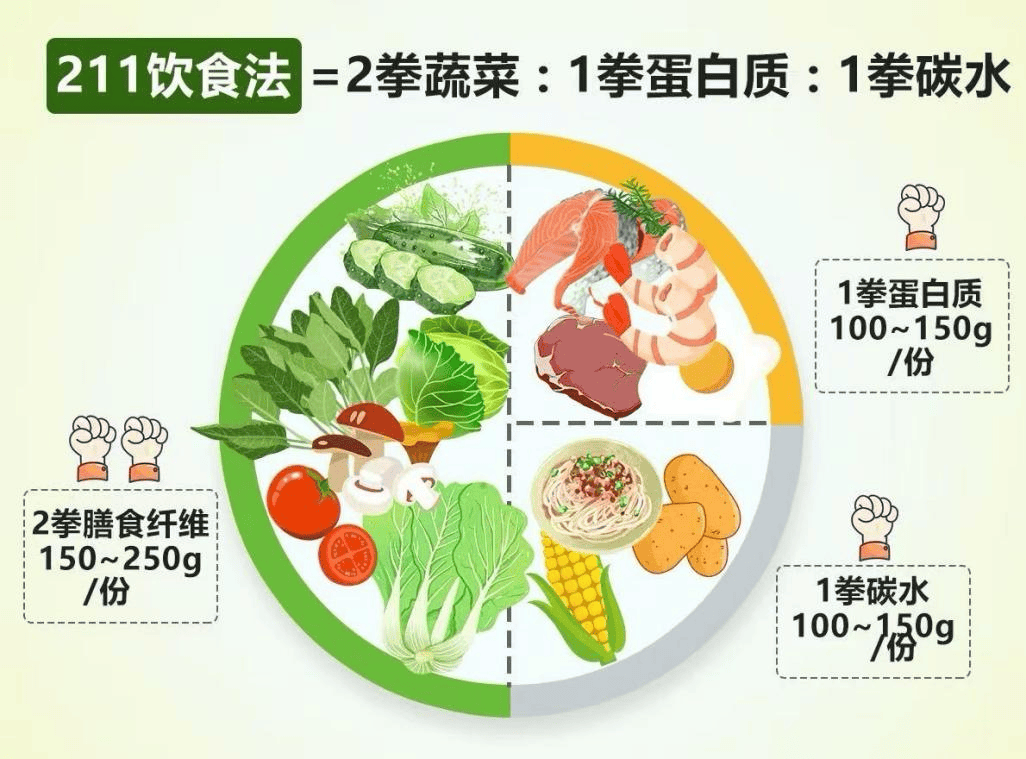

脂肪的合成,是因为能量过剩。假期结束后,可重启高营养密度低热量食物结构,控制总热量,而非控制食物数量。这里要推荐一个夯爆了的211饮食法则,让你轻松掉秤。

图片来源网络,如有侵权联系删除

运动计划:从 “低强度” 开始

减肥关键就是少吃多动形成热量差,但每个人都要找到适合自己的运动,毕竟能长期坚持的,才是最好的。这里建议从 “低强度” 开始,避免运动损伤。可以从简单走6000步的小目标开始,逐步增加抗阻力运动联合有氧运动等,不仅可以减脂,还能尽量减少肌肉流失。一般建议每周至少150分钟中等强度运动(如快步走、游泳等)。

生活习惯:细节决定成败

1

避免熬夜

熬夜会增加肌肉流失,降低基础代谢率,阻碍燃脂,假期结束后,要尽快调整规律作息,尽量在11点之前入睡,促进身体正常代谢。

2

保持积极乐观的心态

假期增重是普遍现象,但不能否定自己,只要下次开启健康生活,短暂的体重上升完全可以逆转。长期处于体重焦虑及自我否定的人群,容易出现激素分泌紊乱,长期压力容易造成皮质醇激素分泌增加,继而出现胰岛素抵抗等,不利于体重的下降,可以通过放松训练、冥想等方式放松心情,相信只要回归健康生活,身体自然会给予正向反馈。

常见误区提醒:这些 “减肥坑” 别踩!

误区 1

完全不吃主食

主食是身体主要的能量来源,完全不吃会导致低血糖、乏力,还会让代谢率下降,反而更容易胖。正确做法是控制主食量,选择粗粮代替精粮。

误区 2

只吃蔬菜沙拉

很多人觉得沙拉健康,但如果用了高热量沙拉酱(如蛋黄酱、千岛酱),或者加了大量油炸鸡肉、面包丁,热量比正餐还高。建议用橄榄油 + 醋汁、酸奶代替沙拉酱,少加高热量配料。

误区 3

运动后暴饮暴食

我们通常认为运动后身体需要补充能量,于是就会出现 “运动了” 就放纵自己吃高热量食物,比如炸鸡、奶茶。但被很多人忽略的是运动手表上消耗的热量可能会多于实际消耗,运动后的加餐反而增加了能量的摄入,促进了脂肪的合成。实际上,对于减脂人群,30-40分钟的中等强度,运动结束后无不适反应的话,运动后的加餐也是可省略的,这更有助于创造热量缺口。

假期体重增加,不要慌,科学应对,切记极端。盲目节食、滥用减肥药等极端方式会严重损害基础代谢,得不偿失。请采用以上温和、可持续的策略,给身体一点时间,让它从“假期模式”平稳过度到“日常模式”。

医生介绍

黄洁

温州市人民医院

温州市妇幼保健院

内分泌科 主治医师

医学硕士

注册营养师

专业擅长

糖尿病、甲状腺疾病、肥胖症等内分泌代谢性疾病的诊断与治疗,提供个性化饮食及生活方式干预方案,帮助患者有效控制病情,改善生活质量。

来源丨黄洁

编辑丨周婷婷

审核丨张丽 陈雪

本文仅为健康科普,旨在传播医学知识,不作为诊疗依据。具体治疗方案请咨询专业医生。