让孩子学会独立,是我们养育过程中的核心目标之一。

“独立”的含义远不止“不依赖别人”这么简单。

独立要求一个人最终能够有能力独自面对世界,包括能够照顾自己,能够形成自己的价值体系和世界观,能够不过度依赖他人来获得安全感和自我价值,同时保持自己的独立性和边界等等。

真正的独立不是一蹴而就的,它需要时间,需要经历,需要在漫长的成长中逐渐习得。

在此过程中,父母需要做的是支持孩子的独立意愿,如果我们总是急于伸手,尽其所能帮孩子把事情做好,或是过度保护,限制他们探索的脚步,孩子就将失去在真实世界中学习的机会。

没有亲身的尝试与体验,就难以建立真正的自信,也无法培养出属于自己的能力。

这对孩子和父母而言都不是什么好事情。

那么,我们该如何切实地支持孩子走向独立呢?

日常生活中的语言,就是最好的起点。我们可以多用下面这样鼓励和信任的表达,悄悄在他们心里种下独立的种子——

1

“你来试试看”

有位80后的朋友说:“我们小时候都不太能心安理得地看着父母忙里忙外,自己坐在那边不动窝。”

很多孩子看着父母忙前忙后,自己坐在沙发上看电视,大人拖地,他可以脚都不抬一下。

这也不能怪孩子“冷漠”,而是父母没有给孩子机会去尝试,他们总是一边抱怨,一边把事情全给做了——

想让孩子拥有照顾自己日常起居和生活事务的能力,父母需要经常跟孩子说:“你来试试看!”

孩子一开始做事肯定会笨手笨脚,甚至搞砸。但成长就是不断试错,把重点放在“尝试”上,而不是“结果”上。

大人先教会孩子怎么做,慢慢地减少帮助,让孩子学会在没有父母的提醒及帮助下独立完成一些事情。

只要孩子愿意去尝试,我们就要去支持。

↓↓↓

2

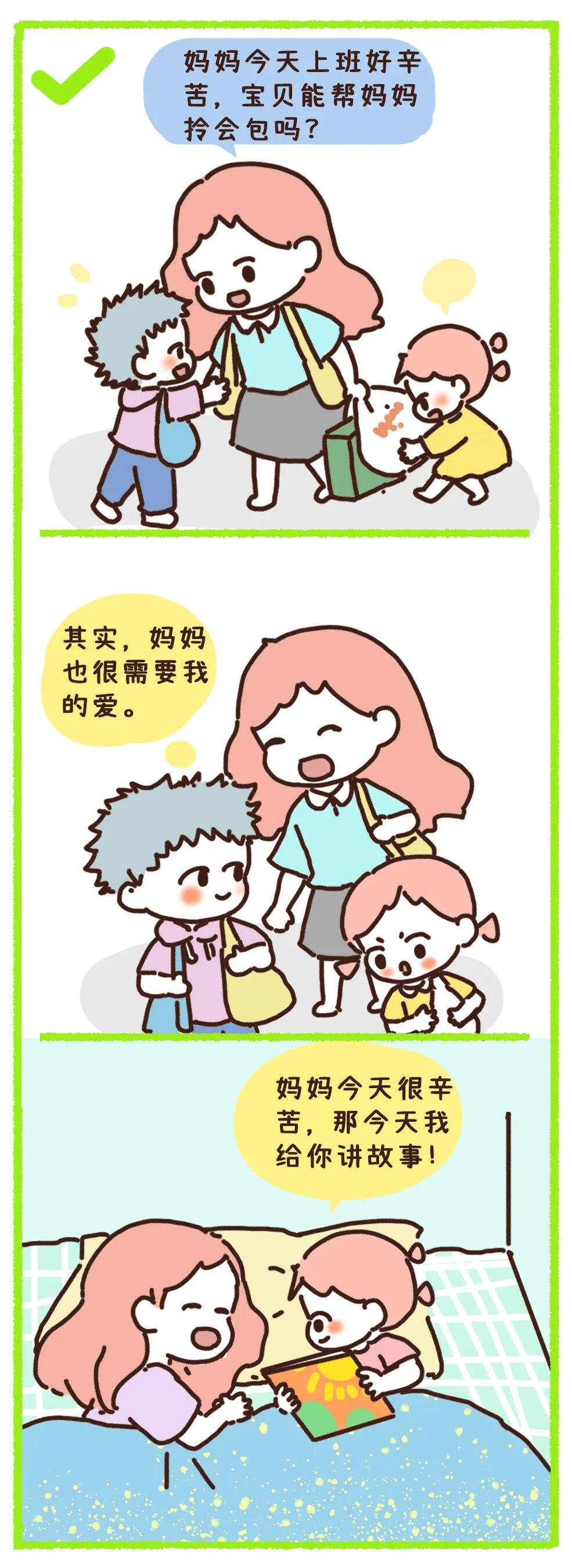

“爸爸妈妈需要你的帮忙”

出于对孩子的爱,许多家长事无巨细地代为操办,孩子舒服地袖手旁观。

但长此以往,孩子很容易养成一种习惯:认为父母的付出理所当然,从而只关注自身需求,渐渐失去了体谅他人的能力,同时也缺乏解决问题的能力——

聪明的爸妈都懂得偷偷懒、适时“示个弱”,让孩子感受到自己被他人需要。

比如,多派点“小活儿”:比如:“宝贝,妈妈拿不动了,快来帮帮我!”“这个怎么弄呀?爸爸搞不明白了,你来看看。”

再比如,把他当“小大人”看:凡事多问问他的主意,家里的事也让他参与参与。当他感觉到自己被需要、被信任,那股认真负责的劲儿一下就上来了。

这种被需要的感觉,会促使孩子做出更多积极的行为。

↓↓↓

3

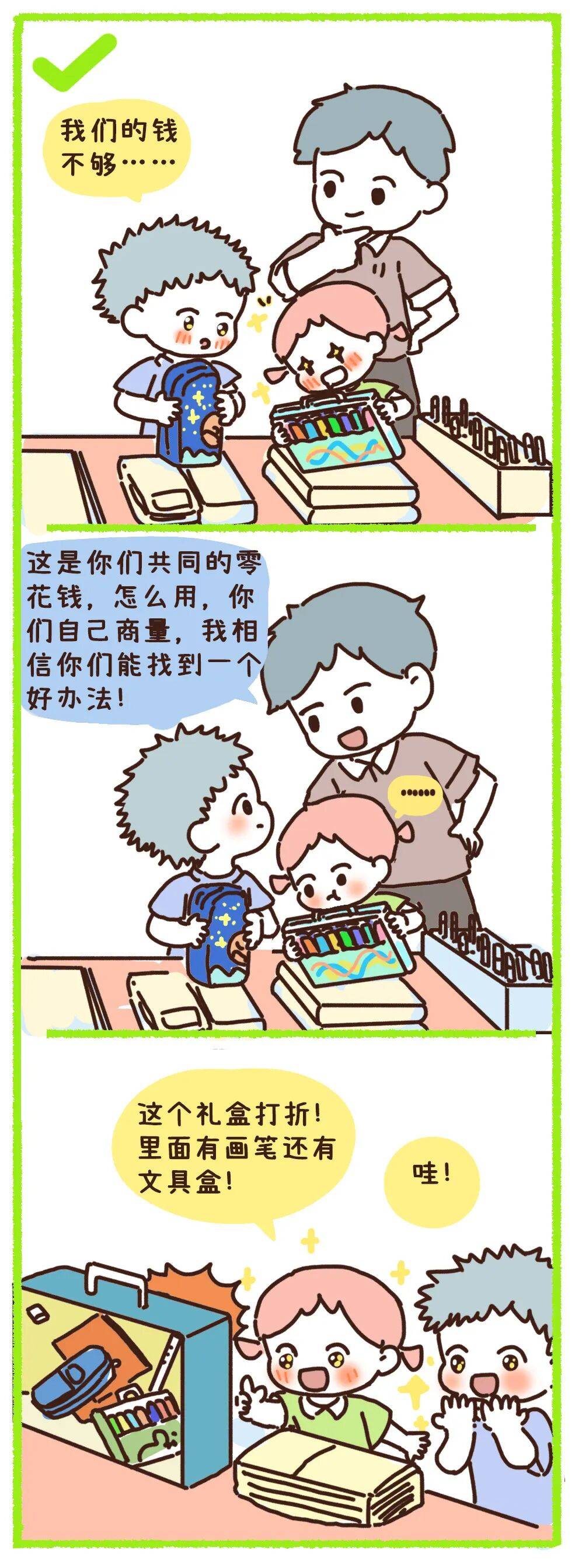

“这件事,你可以自己决定/选择”

独立也意味着孩子拥有独立思考、判断和决策的能力。

如果父母总是否定孩子的感受和想法,批评他们的思考和选择,渐渐地,孩子对自己的选择和决定失去了信心,很多事情自己拿不定主意——

我们应该从小让孩子在生活中体会自己选择和决策的感觉,让他们自己做决定。

当他提出想法时,我们反馈中不要总是带着否定和打击,多给他积极的回应,如果孩子太小,我们可以给予孩子有限的选择,二选一或者多选一,让孩子对自己的生活产生掌控感。

即使他的观点你并不认同,也应该让他知道,他可以对生活有自己的看法。

常对孩子说:“这件事,你可自己决定/选择”,在父母的信任里,孩子也会相信自己的感觉,对事情慢慢形成自己的判断和理解,慢慢地,也就有了独立思考的能力和表达自己观点的自信。

↓↓↓

4

“你的努力我们看在眼里”

孩子在学习上的依赖与被动,也成为许多父母头疼的问题。

许多父母期望孩子独立学习,但辅导作业时却充斥着不耐烦:“字怎么写的”、“又错了”、“写出格子了”……

在这样的压力下,孩子的注意力会从“如何解决问题”转向“如何逃避指责”,学习的主动性与独立性自然无从谈起——

解决孩子学习问题的前提,是我们要懂得好好爱自己的孩子,支持他。

在孩子的学习之路上,我们不仅要从作业本上看到孩子的无助,提供具体的帮助,也要看到孩子一点一滴的进步,给予他鼓励,让孩子重拾学习的信心。

↓↓↓

5

“爸爸妈妈永远在你身后支持你”

被好好爱着的人,更容易拥有自信和独立。

如果孩子没能在童年的情感环境中获得足够的爱和关注,也就更容易自卑,觉得自己不够好,甚至产生自我厌恶——

请记住,我们培养孩子独立,绝不是为了把他推远,恰恰相反,我们需要让亲子联结更健康、更牢固。

《看见孩子》一书中有这样一段话:

“孩子们越是觉得自己可以依赖父母,他们就越是能够独立。只有孩子相信总有人能理解自己,支持自己,安慰自己,而不会对自己妄加评判,他们才能成长为坚定、自信和勇敢的成年人。”

孩子在与父母的相处中,越是感到爱与安全感,也就越能安心地去探索和成长。

让他确信,无论他在外面是成功还是失败,家永远是他可以获得支持和安慰的地方。

↓↓↓

培养一个独立的孩子,意味着我们怀着爱意,一步步地将生活的责任交到他自己手中,并且相信他有能力驾驭自己的人生。

这也是作为父母最深情的放手。

毕竟,孩子人生的路,还是需要他自己,一步步地走。