在朱高炽的十个儿子中,每个人血统纯正,但当皇位终于传到朱瞻基时,竟然没有人出来争夺。即使是最有资格的嫡亲兄弟,也选择了低头让路,这其中到底藏着什么秘密?是怕什么,还是已经认命了?

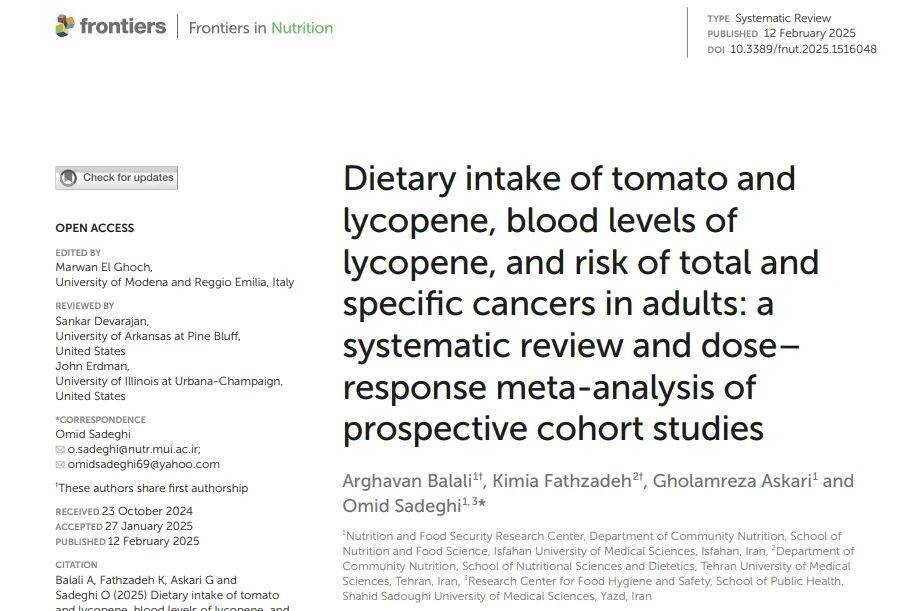

事实上,在皇位尚未传给朱高炽之前,朱瞻基已经站在了权力的顶端。朱棣在位的第十二年,朱瞻基被立为皇太孙,那时他只有十二岁,而太子朱高炽还活着。这一举措意味着朱棣明确选择绕过中间的皇子,直接将皇位继承权交给了孙子朱瞻基。

根据惯例,太子在位时皇太孙不应立,但朱棣毫不犹豫地打破了这一规则,这并非因为他不信任朱高炽,而是因为他非常了解自己的儿子——太子朱高炽性格软弱、缺乏果敢,不像他自己。而朱瞻基则完全不同。朱棣亲自带着朱瞻基参加对鞑靼的战斗,也参与了安南的征战,一路上,朱瞻基总是站在军阵的前线,既得赏,也得罚,处理得严苛而公正。

对当时的朝臣和宗室子弟来说,朱棣心中的继承人从来不是太子朱高炽,而是这位年轻的皇孙——朱瞻基。虽然明朝一向讲究血统和出身,但更看重的是实权和实力。

朱棣为何选择立孙子不立儿子?因为他知道,虽然朱高炽能够守住宫城,但却撑不起整个国家。朱高炽心里也明白自己并非真正的接班人,而是靠长子身份才被立为太子。如果真要靠实力比拼,自己肯定输给更为坚韧的朱瞻基。

朱高炽一旦继位,第一件事就是将东宫印章交给朱瞻基,正式宣布他为太子。这不是表面上的做作,而是要赶紧把太子的位置锁定,让任何人无法质疑他的继承权。那句“浮议喧腾,今即以付之”,虽带些许轻松,却意味着他已经决心保住皇位,终究这个位置属于他的儿子。

因此,其他皇子再也不敢有所企图。朱棣的钦点、朱高炽的交接,以及朝野的默许,这三股力量的结合,使得朱瞻基的继位几乎无可撼动。最具威胁的,还是朱高煦——朱高炽的亲弟弟,一直盯着皇位、心怀野心。

在朱棣在位时,朱高煦曾数次挑战太子的底线,在朝堂上与朱高炽发生冲突,甚至在军中公开逼迫父亲改立皇太子。他的野心昭然若揭,连随侍的侍卫都能看出他心里的企图。而当朱高炽继位后,朱高煦依然表面恭顺,心里却不服气。

直到朱高炽去世,朱瞻基尚未登基,朱高煦便私下召集旧部密谋截杀他。消息一传回京城,皇子们紧张得一夜未眠,因为若朱瞻基被劫持,接下来不仅是争夺皇位,更可能是全家灭顶之灾。朱高煦一旦成功,先拿下朱瞻基,再除掉其他弟弟,整个宗室都将陷入生死危局。

然而,朱瞻基和他的兄弟们心里都清楚:如果一个人篡位,可能成功;但如果全体皇子争斗,只会全盘皆输。于是,所有兄弟决定表态,齐聚宫中,声明皇位只能传给朱瞻基。通过这一决定,不仅是为朱瞻基保命,也是为了确保宗室的安稳。自此之后,其他皇子彻底放弃了争位的念头。

朱瞻基顺利登基后,第一件事不是修庙祭祖,而是削藩。朱高煦刚被平定,这场短暂的叛乱虽然迅速结束,但它的后果却是深远的。在明朝,藩王掌握兵权,拥有独立的行政体系,这本是皇帝安寝不安枕的原因。于是,朱瞻基立刻采取措施,将各地藩王的兵权削弱,把他们的卫队调往边疆,表面上是抗敌,实则是抽骨。

此后,所有藩王的权力被彻底削弱,他们不能离开封地、不能与外人联系、甚至连兄弟之间的见面都要报备内阁。朱瞻基深知,血亲不能靠情感维系,皇权需要刀枪和法律的支撑。那些曾经声势赫赫的藩王,如今不过是空有名号的“装饰品”。

过去,朱元璋就曾提到过:“亲王镇国,不干政。”然而,到了朱棣、朱高炽这一代,几乎每个藩王都有兵权、有政务。直到朱瞻基继位后,他开始采取极为果断的措施,清除威胁,牢牢把握住了明朝的权力。

这些藩王虽然表面上被封王,但实则已经无法再掀起任何波澜。从宣德年间开始,直到明朝覆亡,几乎所有的藩王都未能再对朝廷产生实质威胁。即使在嘉靖年间,宁王朱宸濠造反,也在短短三十天内兵败,被斩首,叛乱彻底绝迹。

朱瞻基的统治,靠的是坚决和果敢,他的刀并不等人动手,而是先下手为强,彻底打断了一切可能的威胁,确保了皇权的稳固。