很多人觉得骨质疏松不是什么大病

但事实上

骨质疏松可能会导致

跌倒、骨折,甚至死亡

骨质流失是从什么时候开始的?

如何预防骨质疏松?

这些知识你需要知道

骨质流失是从什么时候开始的?

5类高危人群尤其要注意

看似坚不可摧的骨骼,其实每天都在默默进行新陈代谢。当骨骼流失速度超过重建速度时,骨质疏松就盯上了我们。

很多人认为,骨质疏松并不是大病,其实它的后果非常严重。骨质疏松最严重的后果是发生骨折,这也是导致老年患者致残、致死最常见的原因。

30~35岁:骨量开始流失

36~49岁:骨量缓慢减少

50~69岁:骨量迅速减少

70岁以上:骨量持续减少

过程:骨量减少→骨质疏松症→骨折

有些中老年人已经发生了骨质疏松,但自己却不知道,有时一吃力,使劲咳嗽一下、弯腰抱孩子,或搬运花盆,才发现自己竟然骨折了。那么,这种骨折是怎么发生的呢?

调查发现,发生骨质疏松性骨折后,患者病残率和死亡率会显著增加,半数人出现一次骨折后还会再遭遇二次。医生介绍,这5类人是骨质疏松高危人群,建议早期预防与干预:

①50岁以上女性、60岁以上男性;

②孕期女性;

③偏食厌食导致钙摄入不足者;

④有消化系统、内分泌或肾脏疾病患者;

⑤久坐不动、吸烟酗酒人群。

出现这3个症状别不当回事!

警惕是骨质疏松的“信号”

1腰背痛

如果你长期感到腰部或背部弥漫性、阵发性钝痛,尤其在久坐、久站后加重,早晨起床时感觉脊柱僵硬,但轻微活动后又能稍有缓解,这就需要警惕了。

这种疼痛的根源往往是椎体骨量流失后,承重能力下降,导致骨骼内部出现微小的、难以在常规X光片上显示的“微骨折”。

2驼背

如果你发现自己驼背越来越严重,形成所谓的“老年性驼背”,这极有可能是多个椎体已发生压缩性骨折的结果。

3身高缩短超过3厘米

骨质疏松会造成身高缩短,尤其躯干的高度会变短。如果测量发现身高缩短了3厘米以上(大约两指宽),就要警惕是否有骨质疏松问题。

3个方法自测骨质疏松

1、10个问题自测,你有骨质疏松风险吗?

以下问题,只要其中有一题回答结果为“是”,提示存在骨质疏松症风险,建议及时到医院检查。

1.是否实际年龄超过60岁(女性)/70岁(男性)?

2.50岁之后是否有骨折史?

3.是否体质量过轻(身体质量指数小于19)?

4.是否于40岁以后身高减少超过4厘米?

5.父母任何一方是否有髋部骨折史?

6.是否存在以下任一情况:类风湿关节炎、消化道疾病、糖尿病、慢性肾脏病、甲状腺或甲状旁腺疾病、肺病、长时间制动、艾滋病?

7.是否接受过以下药物治疗:曾服用类固醇激素、噻唑烷二酮类药物、器官移植术后免疫抑制剂和抗惊厥、抗抑郁、抗癫痫类药物?

8.女士回答:是否存在以下任一情况——乳腺癌、接受芳香化酶抑制剂治疗乳腺癌、早绝经、不正常闭经、卵巢切除或由于性腺功能减退导致的低雌激素水平?

9.男士回答:是否存在以下任一情况——前列腺癌、接受雄激素剥夺治疗前列腺癌、低睾酮(性腺功能减退)?

10.是否过量饮酒(每天超过3个标准饮酒单位)和/或目前是否吸烟?

2、2个动作测试平衡力

动作1:双脚成直线,一前一后站立,前脚后跟紧贴后脚脚尖,双手自然下垂,坚持一段时间。

动作2:单腿站立,双手叉腰,坚持一段时间。

如果每个动作不能坚持超过10秒,说明你的平衡力可能不够好,更易发生跌倒,并有一定的骨质疏松风险。

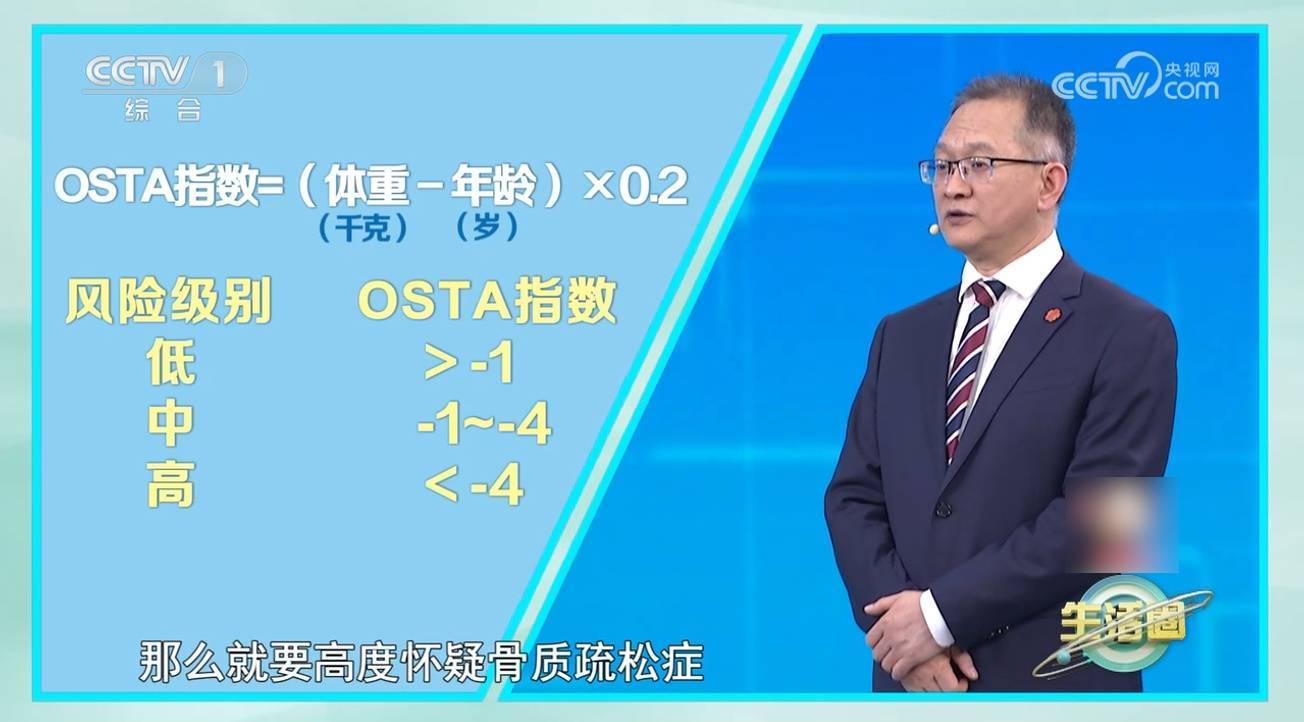

3、1个公式测试骨质疏松风险

专家推荐一个公式,可以在家自测骨质疏松风险:OSTA风险指数=(体重〈千克〉-年龄〈岁〉)×0.2。注意:具体需结合医生分析其他危险因素综合判断。

当风险指数>-1时,说明发生骨质疏松的风险较低;

当-4≤风险指数≤-1时为中风险,建议到医院咨询并预防;

当风险指数<-4时为高风险,建议赶紧去医院进行治疗。

4个关键预防骨质疏松

1合理饮食、正确补钙

钙是骨骼的“砖石”,成人推荐摄入量为800~1200mg/天,骨质疏松人群推荐摄入量为1000~1200mg/天。优先通过食物补钙,建议选择含钙丰富的食物,比如牛奶、豆浆、虾皮、虾酱、深绿色蔬菜等,这些食物安全且吸收率更优。

2补充维生素D

补钙的同时,还要重视补充维生素D。维生素D是钙的“搬运工”,能够促进肠道和肾脏对钙的吸收,而且能够促进钙质沉积到骨头上,所以对于骨质疏松的病人,维生素D缺乏也不容忽视。

此外,维生素D主要是皮肤在紫外线照射下合成的,建议每天在阳光下暴露面部和手臂20~30分钟,但要注意避开夏季正午的暴晒时段。

3补充维生素K

维生素K主要存在绿叶蔬菜里,绿叶蔬菜经过肠道菌群合成发酵形成维生素K2,维生素K2可以让钙沉积在骨骼,使我们的骨骼更强健。

4适量运动

运动对于骨质疏松的防治有非常积极的作用。坚持适量的户外运动,控制体重,可以有效提高骨密度。

增强骨骼强度的负重运动,包括散步、慢跑、太极、瑜伽、跳舞和打乒乓球等活动;增强肌肉功能的运动,包括重量训练和其他抵抗性运动。建议根据自身实际情况选择相应的运动强度,规律锻炼。

转发给身边人

保护骨骼健康

远离骨质疏松

来源:央视一套