“早上起来耳朵里像跑火车一样响”“听人说话总觉得隔着一层膜”......

每年秋冬,郑州民生耳鼻喉医院的诊室里,因耳鸣、听力下降甚至突发性耳聋前来就诊的患者都会显著增加。为何秋冬成了耳朵的“多事之秋”?

今天郑州民生耳鼻喉医院门诊部徐留见主任从中西医双重视角拆解原因,帮你安稳度过这个“耳病敏感季”。

秋冬高发的核心原因:从环境到体质的“双重夹击”

01西医视角:寒风与炎症的“物理攻击”

▪ 血管收缩导致内耳供血不足:耳朵的听觉功能依赖内耳的“耳蜗毛细胞”,而毛细胞的营养全靠内耳的微小血管供给。秋冬气温骤降,全身血管会收缩,内耳的小血管也会跟着变细,供血量减少——毛细胞“吃不饱”,就会出现功能异常,表现为耳鸣(如嗡嗡声、蝉鸣声),严重时会因缺血导致毛细胞损伤,引发听力下降甚至耳聋。

▪ 呼吸道感染牵连耳部:秋冬是感冒、鼻炎、咽炎的高发季,而耳朵与鼻腔、咽喉通过“咽鼓管”相通——感冒时的炎症会顺着咽鼓管蔓延到中耳,引发中耳炎,出现耳痛、耳鸣、听力下降,尤其儿童和老人因咽鼓管功能较弱,更容易受牵连。

此外,秋冬室内外温差大,也可能导致咽鼓管功能紊乱,引起耳闷、耳鸣,与血管收缩共同构成对内耳的双重威胁。

02中医视角:寒邪与燥邪的“能量失衡”

中医认为“肾开窍于耳”“肺主气司呼吸”,秋冬季节的“寒”与“燥”会直接损伤肺肾两脏,进而影响耳部功能:

▪ 寒邪侵袭,肾阳受损:秋冬的“寒邪”容易顺着经络侵入肾脏,肾阳是全身阳气的“根本”,肾阳不足时,耳朵得不到足够的“温养”,就会出现耳鸣(多为低沉的嗡嗡声,夜间加重)、听力减退,还常伴随手脚冰凉、腰膝酸软等症状——这也是为什么秋冬很多老人会觉得“耳朵越来越背”,其实与肾阳随季节衰退有关。

▪ 燥邪伤肺,气阴不足:秋冬的“燥邪”会消耗肺的气阴,肺主“宣发”,能将气血向上输送到耳朵。肺气虚时,气血输送不足,耳朵“失养”;肺阴虚时,虚火上炎,会刺激耳窍,出现耳鸣(多为尖锐的蝉鸣声)、耳干发痒,还常伴随口干、干咳、皮肤干燥等“秋燥”症状。

▪ 情绪郁结加重症状:秋冬日照减少,人容易出现“季节性情绪低落”,中医称为“肝气郁结”——肝气不畅会导致气血运行受阻,耳朵作为“清窍”,一旦气血不通,就会出现耳鸣、耳闷,甚至听力突然下降(即中医所说的“郁聋”)。这也是秋冬“突发耳聋”患者中,年轻人占比增高的重要原因。

针对这些由寒、燥、郁等引起的耳窍失养问题,临床上常采用中西医结合的方式进行综合调理。例如,郑州民生耳鼻喉医院在传统中医辨证基础上独创的“8+1全元复聪疗法”,通过中西药物多联立体复聪、中医穴位疗法、中医靶向穴位透药、汉草熏蒸静鸣等方式,改善内耳供血、疏通经络气血,帮助患者实现更全面的听力康复。

针对性预防要点

01给耳朵“做好保暖”

出门戴耳暖或帽子:秋冬外出时,尤其是风大的天气,一定要戴能盖住耳朵的耳暖或帽子,避免寒风直接吹耳——耳朵暴露在低温中10分钟以上,就可能引发内耳血管收缩,增加耳鸣风险。

避免冷热骤变:从寒冷的室外进入温暖的室内时,不要马上摘下帽子,先让耳朵适应5–10分钟再暴露,减少血管因温差骤变而剧烈收缩的可能。

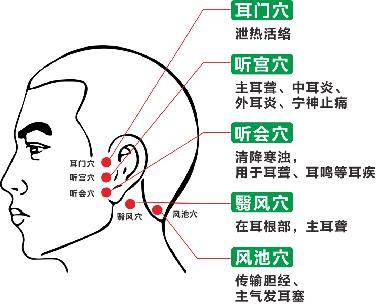

02按揉“耳周穴位”通气血

每天早晚各按揉1次“耳周穴位”,能直接疏通耳周经络,促进内耳循环。

▪ 耳门、听宫、听会穴:张开口,用手指在耳屏前凹陷处上下按揉。

▪ 翳风穴:在耳垂后方的凹陷处,用拇指按压。

▪ 风池穴:在后颈部,枕骨之下两条大筋外侧的凹陷处。

每个穴位按揉1–2分钟,以感到酸胀为度。

03识别三大紧急信号,抓住黄金72小时

如果出现以下情况,一定要尽快到耳鼻喉专科医院就诊,避免延误治疗:

▪ 耳鸣突然加重,或伴随听力下降、耳痛;

▪ 单侧耳朵突然听不见(突发性耳聋,黄金治疗期是72小时内);

▪ 耳鸣伴随头晕、恶心、走路不稳(可能是内耳疾病,如梅尼埃病)。

秋冬护耳的2个“避坑提醒”

拒绝“声创伤”,科学使用耳机:秋冬户外活动少,很多人喜欢戴耳机听歌、追剧,但高分贝(超过85分贝)的声音会损伤耳蜗毛细胞。尤其在安静的室内,建议将音量调至“能听清即可”,每次戴耳机不超过1小时。

温补有度,防“虚火”上扬:秋冬虽需温补,但过量吃羊肉、辣椒等热性食物,容易生“内火”,导致口干、便秘,反而消耗津液、加重血液黏稠。建议搭配萝卜、白菜等清淡食物,平衡温补效果。

徐留见主任提醒:

秋冬季节的耳鸣耳聋,看似是“耳朵的问题”,实则是身体在特定季节环境下发出的“求救信号”。只要我们读懂这些信号,通过科学防护与及时干预,就能守护好听力,安稳度过这个“敏感季”。