刘晨宇今年26岁,在药房工作已有三年。虽然对药理知识烂熟于心,却在生活上极不讲究。每天忙着值班、配药、整理库存,他几乎从不自己做饭。外卖成了主食,炸鸡、薯条、奶茶轮番上阵。深夜清点药品时,他还习惯泡方便面或啃辣条解饿,有时再来一罐功能饮料提神。这样的饮食让他的味蕾越来越依赖重口味,清淡食物几乎难以下咽。长此以往,刘晨宇的肠胃开始频繁“抗议”,腹胀、嗳气、便秘接连出现。他以为只是吃得太杂,随手抓几盒益生菌敷衍了事,却没意识到,这些看似方便的食品,正在一点点透支他的健康。

2021年3月19日下午,刘晨宇在药房清点库存。正弯腰整理货架时,忽然感到下腹一阵胀满感。那种感觉并非单纯的饱胀,而像有股温热的气流在肠道里缓慢翻滚。随着姿势的变化,气体似乎被困在某个角落,四处乱撞。他本能地挺直腰深吸几口气,想让气体顺势排出,但这动作反而让胀气更明显,腹中传出低沉的咕噜声。他尴尬地轻咳几下,假装若无其事,却能感觉那股气在腹腔深处一阵阵乱涌,甚至伴随轻微的钝痛。好在几分钟后,胀气渐渐消散,只剩下隐约的空荡感。他松了口气,以为是午饭吃得太快,没在意。

时间到了4月4日清晨。那天他刚值完夜班,回到出租屋准备洗澡。刚脱下白大褂,腹部忽然传来一阵剧烈的收缩,像是有人从体内扭紧一根粗绳。疼痛瞬间袭遍整个下腹,他捂着肚子弯下腰,脸色苍白。汗水顺着脖子直流,他靠在墙边大口喘气,喉咙里挤出低哑的呻吟。过了好几分钟,疼痛才略有缓解。他以为只是肠痉挛,泡了热水缓一缓后睡了过去。

从那天起,刘晨宇的腹部不适变得愈发频繁,起初只是间歇性的坠胀,但很快发展成一阵阵撕扯般的疼痛。那种痛并不固定,有时像被一根隐形的线从体内拽紧,有时又像有团炽热的气流在肠道里翻腾。他常常在配药的间隙忽然感到腹中一紧,仿佛整段肠道被塞进了一块坚硬的石头,呼吸都变得艰难。每一次疼痛来临,他都不得不放下手中的工作,微微弯腰去缓解那股从腹腔深处蔓延的压迫感。晚上回家后,他常用热水袋捂着肚子,盯着天花板发呆,感觉肠子里有一股沉重的力量在慢慢搅动,像是在提醒他身体的平衡正被悄然打破。

4月10日下午,刘晨宇正在柜台前为顾客调配处方。空气中弥漫着消毒酒精的气味,荧光灯的白光映得他脸色愈发苍白。正低头数药片时,一阵尖锐的坠痛从下腹骤然袭来,那感觉像有铁钩从体内钩住肠壁,用力一拉。他的手撑在柜台边,整个人瞬间僵住,冷汗顺着后颈直流,双膝发软几乎支撑不住。那种痛一波接一波,伴着灼热与绞扭的感觉从腹部扩散到背部。他嘴唇颤抖,呼吸短促,视线一阵模糊。店长见状,急忙上前扶住他,感到他的手冰冷、脉搏急促,意识到情况不妙,立刻拨打了急救电话。

救护车到达时,刘晨宇面色灰白,冷汗浸透背脊。医务人员为他测血压,显示为86/52mmHg,脉搏每分钟118次,血氧饱和度仅91%。触诊时右下腹压痛明显,伴随轻微反跳痛。医生当即决定送往医院急诊。一路上监护仪不断发出急促的滴声,他蜷缩在担架上,呼吸急促,指尖冰冷。

入院后,医生立即为他进行常规体检:体温38.4℃,血压87/55mmHg,心率112次/分。腹部膨隆,下腹压痛显著。血常规检查显示白细胞14.6×10⁹/L(升高),中性粒细胞比例80%(升高),提示体内存在中度炎症反应。肝肾功能基本正常,但血清C反应蛋白升至52mg/L(正常<10),炎症指标进一步上升。

进一步的腹部平片显示肠气分布紊乱,部分肠袢扩张,局部出现液气平面。医生又安排了腹部CT检查,结果显示乙状结肠及降结肠轻度扩张,肠壁水肿,肠腔积气明显。结合实验室数据,医生初步判断为肠道菌群紊乱导致的急性肠痉挛与气体潴留。

为控制症状,医生立即采取禁食、静脉补液及解痉处理,同时给予嗜酸乳杆菌胶囊与枯草杆菌活菌片口服以调节菌群,并进行低压灌肠排气。经过6小时治疗后,刘晨宇的腹痛逐渐减轻,体温降至37.3℃,血压回升至103/67mmHg。

恢复后,刘晨宇半倚在病床上,仍心有余悸地问医生:“怎么会突然这么严重?”医生解释,这类问题常因长期饮食紊乱、膳食纤维不足及工作压力大造成。肠道菌群失衡后,部分有害菌过度繁殖,分解食物产生过量气体,同时削弱肠蠕动功能,从而诱发急性痉挛。医生叮嘱他必须规律作息、戒掉高盐高脂食品,定期复查。

回到家后,刘晨宇下定决心要彻底改变自己的生活方式。那天夜里,他清理了整整两个小时,把橱柜里堆积的方便面、辣条、火腿肠、功能饮料统统装进垃圾袋。看着那一袋袋“罪魁祸首”,他心里涌起一种说不出的愧疚。第二天起,他开始尝试自己做饭。早晨用燕麦片加牛奶搭配水煮蛋,中午带上家里做好的简餐,晚上则以蔬菜粥或清汤为主。刚开始那几天,他总觉得饭菜寡淡得没有滋味,甚至想偷偷买包泡面解馋,但想到那次疼痛时的冷汗与窒息感,他又强迫自己忍住。

生活规律调整后,刘晨宇逐渐养成了新的习惯。每顿饭后他都按时服用嗜酸乳杆菌胶囊与枯草杆菌活菌片各一粒,再出门绕着小区慢走半小时。起初他走得气喘吁吁,觉得浪费时间,但几天后便发现,睡眠质量变好了,肠胃胀气的频率明显减少。早晨起床时,腹部不再紧绷,整个人也轻快了许多。工作时,他开始能集中注意力,甚至连顾客都说他看起来比以前精神。那种久违的身体轻松感,让他第一次真正体会到“规律生活”的意义。

五月底复查那天,刘晨宇特意早早来到医院。抽血、B超、肠鸣音检测一切井然。医生翻阅报告,微微点头——血常规恢复正常,C反应蛋白降至8mg/L,肠鸣音平稳。菌群检测结果显示,有益菌比例上升至32%,有害菌下降到25%。医生笑着称赞他自律,并叮嘱继续保持,半年后复查即可。刘晨宇听后长舒一口气,嘴角浮起轻松的笑意,觉得这场意外总算过去。

那段时间,刘晨宇的生活看似恢复平静,身体状况也一直良好,他甚至以为自己已经彻底康复。然而,真正的危险正悄然积累。10月27日晚,夜色沉沉,药房刚打烊,他拎着文件袋走在回家的路上。晚风有些凉,他忽然感觉下腹深处隐隐有股沉甸甸的坠胀感,像是有一块湿泥压在肠子上。他以为是白天喝了太多咖啡,或是午餐吃得油腻,便没多在意。可随着步伐放缓,那种坠胀开始一点点扩散,腹部隐约传来轻微的牵扯感。他皱了皱眉,放慢脚步,想着回去泡杯热水就会缓解,却不知道那一丝不适,正是身体再次发出的警告。

回到家后,他换上家居服,坐在书桌前翻开一本专业书。刚坐下不到五分钟,下腹那股坠胀突然剧烈起来,像是有股力量在体内硬生生扯动。那一瞬间,他的呼吸被痛感夺走,整个人弓起身,手本能地按在小腹上。那股牵扯痛像刀刃一样,从盆腔深处一路往上划,直逼胸口。他额头青筋暴起,牙关紧咬,脸色在灯光下泛出一种病态的苍白。痛感一波接一波袭来,伴着滚烫的灼烧感,仿佛肠道被扭成了一团。他想起身去拿药,却发现双腿早已发软,只能扶着桌沿,气息混乱得几乎要断裂。

时间在疼痛中变得模糊。刘晨宇浑身湿透,汗珠顺着下巴一滴滴砸在地板上,空气里弥漫着冰冷的湿气。他尝试深呼吸,却只感觉胸腔被压得发闷,连喉咙都在发颤。那股痛已不是单纯的坠胀,而是撕裂般的剧痛,一阵紧一阵,让他几乎失去了意识。眼前的书页在视线中晃动,他的身体像被抽空了力气般缓缓跪倒在地,喉咙里发出沙哑的低吟。几分钟后,他的意识开始涣散,耳边只剩心跳声和杂乱的喘息。楼道的灯光透进屋里,邻居听到异响急忙赶来,只见他蜷缩在地,脸色蜡黄,唇色发白,浑身止不住地颤抖。慌乱中,邻居立刻拨通了急救电话。

救护车抵达时,夜色深沉,闪烁的灯光映在刘晨宇苍白的脸上。急救医生迅速为他检查生命体征,发现血压降至82/50mmHg,心率高达128次/分,血氧饱和度仅88%。触诊时,下腹明显压痛并伴随反跳痛,他的身体一阵抽搐,额头冷汗密布。医生皱眉示意护士立即补液,维持循环稳定。随着担架抬入车厢,车门关上的一瞬间,空气被紧张的气息笼罩。监护仪“滴滴”作响,刘晨宇的呼吸急促紊乱,胸口起伏不定,指尖发凉。医生一边按压静脉通路,一边低声交代:“情况危急,马上送入急诊!”。

到达医院后,急诊科灯火通明,医护人员早已待命。抽血、监测、建档同步进行,刘晨宇神志恍惚,只能模糊地听见医护交谈。血常规结果迅速传回:白细胞飙升至16.2×10⁹/L,血红蛋白降至84g/L,红细胞压积仅28%。这些数字意味着体内炎症已急剧加重,且可能合并出血。血生化进一步显示C反应蛋白高达47mg/L,乳酸水平升至3.9mmol/L,提示组织缺氧。医生沉声下令:“立即完善CT与肠镜检查,评估是否有肠道占位或穿孔风险。”几名护士推着病床飞快转向放射科,轮子与地面的摩擦声刺耳,气氛紧张到令人窒息。

CT室内弥漫着消毒水的气味,屏幕上的影像逐渐显现。医生神情凝重——直肠下段壁明显增厚,达1.8厘米,局部肠腔狭窄,周围脂肪间隙模糊。为进一步确诊,他立即安排肠镜。几小时后,镜下可见肠壁黏膜粗糙、表面出血,局部形成不规则肿块,质地坚硬。刘晨宇痛苦地皱着眉,身体微微颤抖。取活检样本送病理后,实验室传来结果——中分化腺癌。

刘晨宇住进ICU的消息在医院的长廊里迅速传开。几个小时后,他的父母赶到急诊楼层。两人神情恍惚,脚步几乎挪不动。母亲一眼看见那扇紧闭的重症监护室门,整个人怔在原地,喉咙里发出一声低哽。父亲的手在空中抖了抖,试图安慰她,却连话都说不出来。门上那盏红灯亮得刺眼,冷白的灯光映在他们的脸上,像是将血色一点点抽干。两人久久站立不动,眼神呆滞,仿佛被突然掏空了灵魂。

直到值班护士轻声走来,提醒他们去等候区稍作休息,他们才像被惊醒般缓缓转身。母亲的眼圈早已通红,声音颤抖:“他才二十六岁啊……怎么会这样?”那一声几乎是哽在喉咙里的哭腔。父亲沉着脸,强迫自己冷静,随即快步走向医生办公室。医生正低声与同事交流病例,听见门响后抬起头,神情凝重地示意两人坐下。

“检查结果已经出来。”医生的语气里带着一丝疲惫,“肿瘤性质属于中分化腺癌,目前已经进入直肠下段。我们已将他送入ICU进行监护。”话音落下,母亲整个人僵住,双手死死抓着裤腿,指节泛白,眼泪瞬间模糊了视线。父亲喉咙滚动,却一句完整的话也说不出来,只是哑声问:“之前的复查不是都正常吗?怎么突然……成这样?”。

医生的目光微微一沉。他也觉得这发展过于迅速。短短两个月,从指标正常到癌变,这几乎不符合常规。他让护士先带两人去休息室,自己转身回到办公桌前,打开刘晨宇的病例资料。血常规、肿瘤标志物、肠镜影像一一翻看,所有数值都清晰摆在面前。两个月前的报告显示,一切正常——黏膜光滑、肠壁厚度均匀,没有任何异常影像。医生反复核对,眉头越皱越深。

几分钟后,他拨通了影像科的电话,请求再次复核旧片。两位医生并肩坐在电脑前,屏幕上滚动播放着两个月前的肠镜影像。放大的画面下,肠壁纹理清晰,毫无阴影。影像科医生轻轻摇头,语气肯定:“那时候确实没问题。”电话挂断时,主治医生靠在椅背上,陷入长久的沉默。

不久,他再次召回家属。母亲的眼眶肿得发紫,父亲的脸色灰败。医生语气低缓:“我们已经确认,之前的检查确实没有异常。这说明,病变是在最近短时间内出现的。现在我们必须非常仔细地回溯他过去两个月的生活、饮食、工作环境,看看有没有什么被忽略的细节。只有找到诱因,才能控制病情的恶化。”。

听到“最近才发生”这几个字,母亲脸色瞬间煞白。她连连点头,声音哽咽:“医生,您问吧,我们知道的都说。”医生取出病历笔记,问得极其细致——作息、饮食、用药、饮水温度、工作时间,甚至连他是否喝酒、是否经常熬夜都一一记录。父亲的记忆支离破碎,只能尽量拼凑:“他最近白班多,晚上有时还去帮忙整理药柜,吃饭挺规律,就是……经常喝咖啡。”母亲补充:“他回家那几次精神都不错,胃口也好,我还夸他胖了点。”。

医生听着,神情越发凝重。这些描述几乎挑不出问题,生活习惯看似健康,却偏偏出现了这种突发性恶化。他沉思片刻,决定进一步了解工作环境。他拨通药房负责人的电话,请对方配合调查刘晨宇的日常操作习惯与近期用药记录。

傍晚时分,药房负责人和同事一同赶到医院。面对医生的询问,大家你一言我一语:“他工作认真,几乎不出错。饮食我们不太清楚,但他常喝咖啡提神。最近有在服用益生菌,说是为了肠胃调理。”医生问:“是哪种益生菌?”同事皱眉回想,“好像是嗜酸乳杆菌胶囊和另一种枯草杆菌片。”。

听到这两个名字,医生笔尖微微顿了顿。益生菌本应有助恢复,但短期服用后反而出现急性恶化,这显然不寻常。他低头记下药名,神色复杂。此时,病房门外传来急促脚步声——刘晨宇的主管主任赶来了。主任年近五十,长期从事消化肿瘤研究,听完汇报后眉头紧锁,沉声道:“把他最近用过的所有生活用品都带来,我要一并看。”。

第二天清晨,父母带着刘晨宇的随身物品回到医院。袋子里有洗漱用品、药盒、水杯、几瓶保健品。主任将东西一件件摆在桌上检查,目光逐渐凝重。他拿起那几瓶药物,盯着瓶身的标签看了许久,指尖在桌面轻轻敲着,神情若有所思。片刻后,他抬头看向主治医生,低声道:“问题,大概就在这里。”。

两人对视片刻,都没有立刻说话。空气凝固得几乎能听见心跳。主任叹了口气,将那瓶药重新放回袋中,缓缓转身,对焦急等待的父母说道:“我们正在分析病变的可能诱因,目前已经有一些线索。可以确定的是,他的饮食、运动、作息都没有问题,真正的关键,可能藏在那些最不起眼的生活细节里。”。

母亲急得几乎要哭出来:“医生,您是说……是不是我们哪里做错了?”主任摇摇头,语气沉稳:“现在下结论还太早,我们还需要进一步确认。放心,我们不会放过任何细节。”说罢,他吩咐护士将样品送往实验室检测,并让病理科同时复核组织切片。

走出办公室时,走廊的灯光幽白,窗外夜色沉沉。主治医生停下脚步,望着ICU那扇紧闭的门,心中一股莫名的不安在翻涌。病例的数据在他脑海中不断重叠,某个隐约的疑点似乎就在眼前,却始终无法抓住。他深吸一口气,转身离开。

而在监护室的病床上,刘晨宇依旧沉睡,监护仪的光一闪一闪。滴注的液体沿着细长的管路流入血管,带着微凉的触感。玻璃窗外,天色逐渐泛白,一切似乎在静止中等待——等待那句最终的答案被揭开。

就在这片沉默里,主任再次推开办公室的门,将那瓶嗜酸乳杆菌与枯草杆菌放在桌上,语气低沉而笃定:“我们大致找到了刘晨宇病情在短期内急速恶化的根源。饮食、作息、用药方式都没问题,真正的问题……藏在他生活中那两个看似无害的细节里。”。

在刘晨宇的恢复过程中,第一个被忽略的细节出现在药物服用的方式上。因为工作的性质,他经常要在药房柜台前站上一整天,午休时间极短。每当到服药时间,他往往随手拿起水杯,草草吞下一粒嗜酸乳杆菌胶囊。很多时候,他刚喝完热咖啡或刚吃完一口滚烫的外卖,就立刻服药。对他来说,这只是节省时间的习惯——反正都是入口的东西,早几分钟晚几分钟似乎没什么差别。可他并没有意识到,益生菌类药物并非普通片剂,而是活性的微生物制剂,对温度极其敏感。当热液进入胃肠时,局部温度可能高达六十摄氏度以上,而嗜酸乳杆菌在这种环境下存活率极低。那些原本应在肠道内发挥作用的菌体,大多在到达目的地前就已失去活性。

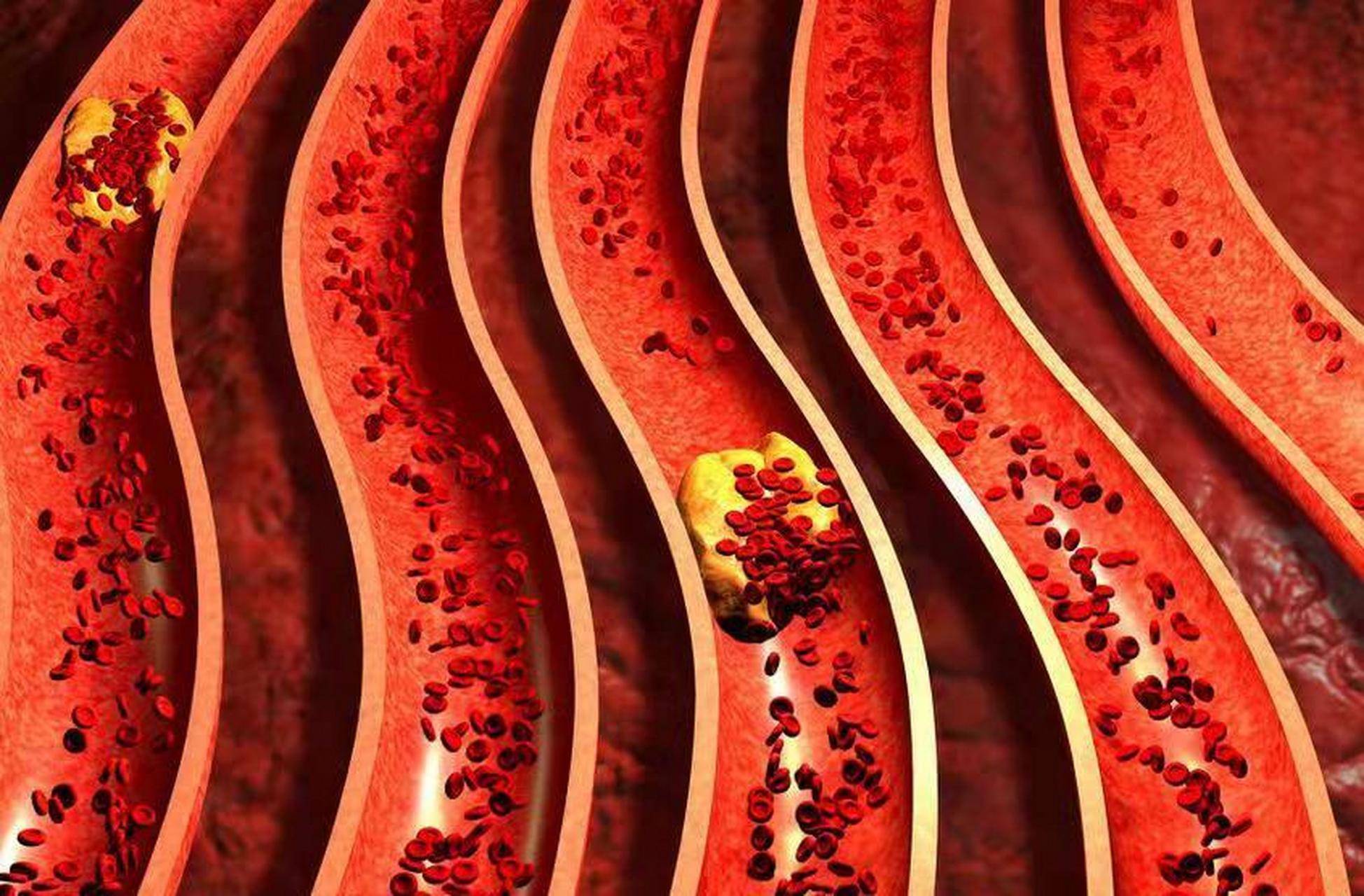

这种损失并非立刻显现。刘晨宇仍旧按时服药,记录表上每次都打了勾,看起来一切正常。可随着时间推移,他的体内真正能够生长的有益菌数量越来越少。肠道生态平衡微妙,当一种菌群被削弱,其他种类就会趁机扩张。表面上他不再腹胀、不再腹泻,却不代表肠道功能恢复。相反,那些看似暂时稳定的表现,其实是菌群逐步失衡的假象。益菌减少后,消化代谢的稳定性被打破,肠壁的屏障功能下降,局部微炎症持续存在但不被察觉。这种长期的隐性刺激,会让细胞修复速度减慢,DNA复制过程更容易出错。几周后,这些细小的损伤累积起来,成为了潜伏的隐患。

刘晨宇回忆起那段时间,总觉得自己已经很注意保养。工作间隙从不漏服,甚至还会提醒同事不要空腹吃药。他没想到,真正的问题不在时间,而在温度。每一次他将刚冲好的热咖啡与药一同吞下,都让活性菌群的数量大幅减少。医生后来回溯时发现,他在几次复查期间菌群检测的波动极大,说明体内微生态环境不稳定。嗜酸乳杆菌失去活性后,肠内的乳酸环境下降,使得某些原本处于抑制状态的产气菌、腐败菌开始繁殖。它们在代谢过程中会产生氨类、硫化物等刺激性物质,这些物质能破坏黏膜细胞的紧密连接,使局部防御能力不断削弱。

当防线被撕开,问题便悄然蔓延。肠道内部的免疫反应开始频繁启动,微小炎症持续存在,修复细胞被迫加快分裂速度以弥补受损区域。对健康人来说,这些反应或许只是短暂波动,但对刘晨宇这种肠壁刚恢复、菌群尚未稳定的人而言,却是沉重的负担。细胞在高强度修复中出现差错的概率增大,而一旦异常分化持续积累,就容易出现不受控制的增生性反应。此时,他的身体仍看似健康,食欲正常、睡眠充足,却已在无形中埋下了更深的隐患。

第二个被忽视的细节与饮水方式有关。刘晨宇习惯在忙碌时随手拿起冰箱里的矿泉水,他觉得冰凉的液体能让人立刻清醒。尤其在夜班结束或工作间隙,他经常一口气喝下半瓶冷水。短时间内的凉感确实让人提神,但对肠道而言,却是一种冷刺激。肠壁的平滑肌在低温下会迅速收缩,血流速度下降,蠕动暂时减缓。原本正在定植的益生菌在这种环境中无法顺利附着,很多菌株被迫随粪便排出体外,定植率大幅下降。刘晨宇却浑然不觉,仍旧保持这个习惯,认为“冷水对身体没什么影响”,却不知道活菌的存活需要恒温的环境。

长时间的冷热刺激让肠道的状态变得不稳定。一天之内,刘晨宇可能早晨喝热咖啡、午饭后吃温食、下午喝冰水,肠壁在冷热交替中不断收缩与扩张。这样的反复变化,让局部毛细血管时常处于应激状态,黏膜的修复速度被打乱。益菌定植失败,有害菌趁机增殖,气体生成量上升,导致他时常感到胀痛。起初,他以为只是消化慢,直到后来腹部偶尔隐痛、排便不规律,才意识到问题似乎又回来了。那时肠道已经再次出现炎性反应,而局部细胞也在频繁的刺激下失去稳定。

医生在回顾病例时发现,这两个看似微不足道的生活习惯,正是让刘晨宇的身体再度陷入混乱的关键。热饮使益菌失活,冷饮阻断定植,双重因素交替作用,让他的肠道始终无法恢复正常平衡。表面上是一种简单的饮食偏好,实质上却破坏了微生态的重建过程。肠壁的长期炎症、组织修复异常与细胞代谢紊乱相互叠加,形成了一个持续恶化的链条。也正是从那之后,刘晨宇的身体逐渐失去调节能力,内部的失衡以他看不见的方式加速扩大。

那段时间,他仍然相信自己在“好转”。每日规律服药、控制饮食、坚持走路,一切都按部就班。然而,真正的问题早已超出他的想象。那些被忽略的温度与饮水细节,正在默默影响体内的微观生态。每一次热咖啡后的服药、每一瓶冰水下肚,都是一次对恢复进程的干扰。细胞在这种反复的刺激中变得脆弱,局部组织的代谢失去秩序。等到症状再次爆发时,他才发现,身体已经不再具备曾经那样的恢复力,而失衡的过程,早在他毫不在意的那两个细节里,悄然开始。

资料来源:。

[1]霍浩然,张蓓,薛佳栋,等. miR-519d-3p靶向FoxF1对结直肠癌HCT116细胞活力、侵袭能力的影响[J].中国老年学杂志,2025,45(19)。

:4735-4740.DOI:CNKI:SUN:ZLXZ.0.2025-19-033.。

[2]王诚,邢烛,丁博群,等. 长双歧杆菌长亚种及其后生元在降血压和降血脂中的应用[J].食品工程,2025,(03)。

:55-58.DOI:CNKI:SUN:SDSP.0.2025-03-013.。

[3]程璐,黄宏林,霍晟泽,等. 双歧杆菌及其发酵溶胞物的抗氧化特性与应用研究进展[J/OL].现代食品科技,1-14[2025-10-11]。

.https://doi.org/10.13982/j.mfst.1673-9078.2026.4.0455.。

(《纪实:26岁男子吃嗜酸乳杆菌胶囊和枯草杆菌活菌片调理肠胃,6个月后去复查癌化,医生:怎么能这么吃呢》一文情节稍有润色虚构,如有雷同纯属巧合;图片均为网图,人名均为化名,配合叙事;原创文章,请勿转载抄袭)。