提到血压偏高、头晕头胀,或是情绪急躁、胸闷易怒,很多人会依赖降压药、安神药,却不知道藏在脚背上的太冲穴——这个被中医称为“疏肝第一穴”的穴位,堪称“调节血压、疏解情绪的天然良药”。它不仅能疏肝理气、平肝降压,还能缓解头痛、改善睡眠,连女性经期不适、眼部干涩都能辅助调理。今天就用大白话,带大家摸透太冲穴的“神奇之处”,从名医推崇的渊源到定位、用法、搭配再到禁忌,一步到位搞懂,在家就能用它解决血压、情绪相关小毛病。

一、太冲穴的“过人之处”:为啥中医调血压、疏情绪首选它?

太冲穴的核心价值,在于“疏肝理气、平肝降压、清利头目”三大功效,这也是它区别于其他穴位的关键——多数穴位只针对单一症状,而太冲穴能“上调血压、中疏情绪、下通经络”,连“隐匿的肝气郁结”都能化解:

- 属于足厥阴肝经的“原穴”,肝经主疏泄,负责调节全身气机,而太冲穴作为肝经元气汇聚的核心穴位,相当于“肝气的‘调节阀’”,能直接疏通郁结的肝气,让全身气机顺畅运行;

- 针对“肝气郁结、肝阳上亢”尤为对症。中医认为,血压偏高多因“肝阳上亢、气血上冲”,情绪急躁多因“肝气郁结、气机不畅”,太冲穴的疏肝功效能快速“平肝降火”,让上冲的气血回归平稳,同时疏解情绪压力;

- 不仅能调血压、疏情绪,还能改善“肝气郁结伴随的全身问题”。比如血压高伴随的头晕头痛、情绪差引发的失眠多梦、肝经不畅导致的眼部干涩,它都能通过“疏肝+通络”双重作用,缓解不适,避免症状加重。

在中医典籍中,明代医家杨继洲在《针灸大成》里格外推崇太冲穴,将其作为治疗“肝阳上亢、肝气郁结”的核心穴位,认为它“擅治头痛、眩晕、高血压、胸胁胀痛”。遇到患者因情绪激动导致的血压骤升、头晕目眩,或长期抑郁引发的胸闷易怒时,他常以太冲穴为主穴,搭配针灸或按摩,强调它“能疏肝平肝、理气降压,一穴缓解多重困扰”。直到现在,临床调理原发性高血压、情绪性失眠、经期综合征时,太冲穴仍是核心穴位,比如帮中老年人稳定血压,给上班族疏解压力性头痛,效果都很直接。

二、太冲穴能治啥?这5类问题效果突出,1类有特效

太冲穴的调理范围围绕“肝气郁结、肝阳上亢、经络瘀阻”展开,尤其对血压偏高、情绪急躁、头晕头痛效果亮眼,其中一类在“肝阳上亢型高血压”调理中效果最突出,堪称“特效”:

1. 血压偏高、头晕头胀:有特效,“降压能手”非它莫属

- 能改善的症状:血压轻度至中度升高(收缩压140-160mmHg、舒张压90-100mmHg),伴随头晕头胀、面红目赤、烦躁易怒,或久坐后血压波动(排除继发性高血压、高血压危象等严重情况);

- 适用场景:中老年人日常血压调理、情绪激动后的血压升高、上班族压力性血压波动;

- 原理:太冲穴作为肝经原穴,能平肝潜阳、疏导气血,让上冲的肝阳回归平稳,从而辅助降低血压。比如情绪激动后头晕头胀、血压上升,按揉太冲穴5分钟,配合缓慢深呼吸,30分钟内就能明显感觉头晕减轻,情绪平复,血压逐渐回落——这就是它“调理血压偏高的特效”体现。

2. 情绪急躁、胸闷易怒:缓解肝气郁结导致的不适

- 能改善的症状:情绪波动大、易生气、胸闷胁胀,或长期压抑导致的心情低落、烦躁不安(排除抑郁症、焦虑症等精神疾病);

- 适用场景:上班族压力过大、更年期情绪波动、亲子矛盾引发的情绪激动;

- 原理:太冲穴能疏解肝经郁结的气机,像“给紧绷的情绪‘松绑’”。比如工作受挫后胸闷易怒,按揉太冲穴5分钟,配合倾诉或散步,15分钟内就能明显感觉心情舒缓,胸闷感减轻。

3. 头晕头痛、目赤肿痛:辅助缓解肝阳上亢症状

- 能改善的症状:偏头痛、头顶胀痛,伴随眼部干涩、面红目赤,或长时间看电子屏幕后的眼疲劳、头痛(排除颅内疾病、青光眼等严重问题);

- 适用场景:高血压患者的头痛、上班族视疲劳头痛、肝火旺盛引发的目赤肿痛;

- 原理:中医认为“肝开窍于目”,肝经上行至头部,太冲穴能清泻肝火、疏通头部经络,缓解头痛和眼部不适。比如熬夜看手机后眼干头痛,按揉太冲穴5分钟,配合远眺放松,10分钟内就能明显感觉眼部滋润,头痛减轻。

4. 失眠多梦、入睡困难:调理情绪性失眠

- 能改善的症状:入睡难、夜间易醒、多梦烦躁,尤其因情绪压力或思虑过多导致的失眠(排除器质性疾病引发的失眠);

- 适用场景:上班族压力性失眠、更年期失眠、学生党考前焦虑失眠;

- 原理:太冲穴能疏解情绪压力、平复肝火,让心神归于安宁,从而改善睡眠质量。比如考前焦虑睡不着,睡前按揉太冲穴5分钟,配合听舒缓音乐,20分钟内就能明显感觉身心放松,更容易入睡。

5. 经期不适、乳房胀痛:辅助缓解肝经不畅症状

- 能改善的症状:女性经期前乳房胀痛、胸闷烦躁、小腹胀痛,或经期情绪波动大(排除乳腺增生、子宫肌瘤等严重妇科疾病);

- 适用场景:青春期痛经、育龄女性经期综合征、更年期月经紊乱伴随的不适;

- 原理:肝经循行经过乳房和小腹,太冲穴能疏通肝经经络、调节气血,缓解经期气血瘀阻导致的胀痛。比如经期前乳房胀痛,按揉太冲穴5分钟,配合热敷乳房,15分钟内就能明显感觉胀痛减轻,胸闷舒缓。

三、快速找到太冲穴:2个简单方法,10秒定位(新手也能会)

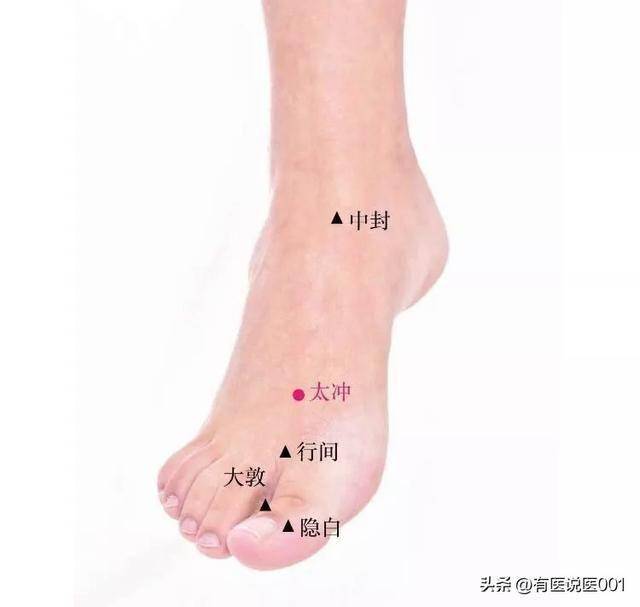

太冲穴在足背侧,具体位置是“足背,第1、2跖骨间,跖骨底结合部前方凹陷中”(简单说就是“脚背上大脚趾和二脚趾之间,往上推到骨头凹陷处”),不用记复杂的解剖术语,用以下2个方法,新手10秒就能找准:

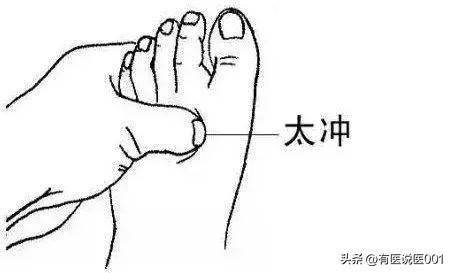

方法1:“脚趾缝找凹陷”定位法(最常用,零难度)

坐姿或站姿,脱下鞋子,找到脚背上大脚趾和第二脚趾之间的缝隙,用手指从缝隙处往上推,直到推到骨头交界处,能感觉到一个明显的凹陷处,就是太冲穴。按压时会有强烈的酸胀感,尤其是血压高或情绪急躁时,酸胀感会更明显,甚至能蔓延到脚背——这是正常现象,说明找对了位置。

方法2:“跖骨计数”精准法(适合脚背肌肉发达人群)

找到脚背上的跖骨(大脚趾下方是第1跖骨,二脚趾下方是第2跖骨),在第1和第2跖骨之间,从脚趾根部往上约3厘米处,按压有明显酸胀感的凹陷处,就是太冲穴。如果自己摸不准,可让家人帮忙:用手指在足背第1、2跖骨间按揉,找到“按下去又酸又胀,且能缓解头晕或情绪不适”的点,就是它了,不用精确到毫米,以“酸胀感+缓解不适”为判断标准更简单。

简单总结:“大趾二趾间,往上推至骨,凹陷酸胀处,太冲穴无误”。

四、太冲穴:按摩、艾灸、扎针怎么选?日常用对才有效

太冲穴的刺激方式有三种,日常养生优先选按摩,艾灸需谨慎,扎针绝对不能自己来,具体怎么选看需求(尤其注意“肝阳上亢、热性体质选按摩,虚寒体质需辨证用艾灸”):

1. 按摩:日常调理首选,血压偏高、情绪急躁都能用(多数体质通用)

- 方法:坐姿(脚部放松,别紧绷肌肉),用拇指指腹按揉太冲穴,或从太冲穴往脚趾方向轻轻推按,力度以“有酸胀感但不疼”为宜(脚背皮肤较薄,避免用力按压骨头),每次操作3-5分钟,每天1-2次;

- 调理血压偏高:按揉时配合“缓慢深呼吸”(吸气4秒、呼气6秒,重复10次),增强平肝降压效果;

- 调理情绪急躁:按揉时配合“轻拍胸口”(从胸口往腹部方向轻拍10次),疏解胸闷;

- 调理头痛目赤:按揉时配合“按揉太阳穴”(两侧太阳穴各按3分钟),缓解头部不适;

- 优势:不用工具、自己就能操作,比如看电视、泡脚时都能按,方便快捷;而且对肝阳上亢、肝气郁结体质尤其对症,不会引发不适;

- 注意:按揉时别暴力按压或过度推挤,以免损伤脚背韧带;如果脚背有伤口、皮疹,别按揉,等伤口完全愈合后再用。

2. 艾灸:仅适合“虚寒型肝郁”人群,热性体质绝对别用

- 方法:若平时手脚凉、怕冷,且情绪低落伴随小腹冷痛、经期推迟(虚寒型肝郁),可用艾条温和灸:艾条离皮肤20-30厘米(脚背皮肤娇嫩,务必控制距离,避免烫伤),每次灸3-5分钟,每周灸1-2次;推荐用小型悬灸器(固定在穴位上,不用手举,防止艾灰掉落);

- 适用人群:虚寒体质的肝郁人群(手脚凉、情绪压抑、喜温怕冷)、经期冷痛伴随情绪低落的女性;

- 注意:热性体质绝对禁用!比如平时易上火、血压高伴随口干舌燥、头痛目赤,艾灸会“加重内热”,让不适更明显;孕妇艾灸太冲穴需谨慎(足部穴位与脏腑关联密切,需咨询医生后再操作);脚背皮肤有湿疹、过敏或痤疮时,别艾灸,以免引发感染。

3. 扎针:需专业操作,普通人绝对别尝试

- 说明:太冲穴深部有血管、神经等重要组织,扎针有严格的深度(通常直刺0.5-0.8寸)和角度要求,还需根据症状搭配补泻手法(比如治肝阳上亢用泻法,治虚寒肝郁用补法);普通人自行扎针,轻则导致脚背剧烈疼痛、出血,重则可能损伤神经,务必找正规中医师操作,严禁在家尝试。

五、太冲穴搭配这些穴位:功效翻倍,针对性更强

太冲穴单独用就有效果,搭配其他穴位能“精准发力”,不同问题对应不同搭配,在家就能照着做:

1. 调理血压偏高、头晕头胀:太冲穴+百会穴

- 百会穴(头部,前发际正中直上5寸)是“平肝潜阳要穴”,能缓解头晕、稳定血压,和太冲穴搭配,形成“太冲疏肝+百会降压”的双重调理。血压偏高时,按揉太冲穴5分钟、百会穴5分钟(力度轻柔),配合缓慢低头仰头(各5次),30分钟内就能明显感觉头晕减轻,血压逐渐平稳。

2. 缓解情绪急躁、胸闷易怒:太冲穴+内关穴

- 内关穴(前臂掌侧,腕横纹上2寸,掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间)是“理气安神要穴”,能疏解情绪、缓解胸闷,和太冲穴搭配,能“双穴合力、疏解郁结”。情绪急躁时,按揉太冲穴5分钟、两侧内关穴各5分钟(力度适中),配合深呼吸,15分钟内就能明显感觉心情舒缓,胸闷消失。

3. 改善头痛目赤、眼部干涩:太冲穴+睛明穴

- 睛明穴(面部,目内眦内上方凹陷中)是“明目要穴”,能缓解眼疲劳、改善目赤肿痛,和太冲穴搭配,能“疏肝明目+通络止痛”。眼干头痛时,按揉太冲穴5分钟、两侧睛明穴各3分钟(力度轻柔,避免压迫眼球),配合远眺30秒,10分钟内就能明显感觉眼部滋润,头痛减轻。

4. 调理失眠多梦、入睡困难:太冲穴+神门穴

- 神门穴(腕部,腕横纹尺侧端,尺侧腕屈肌腱的桡侧凹陷处)是“安神要穴”,能镇静心神、改善睡眠,和太冲穴搭配,能“疏肝解郁+宁心安神”。失眠时,睡前按揉太冲穴5分钟、两侧神门穴各5分钟(力度轻柔),配合喝一杯温牛奶,20分钟内就能明显感觉身心放松,更容易入睡。

5. 缓解经期不适、乳房胀痛:太冲穴+三阴交穴

- 三阴交穴(小腿内侧,内踝尖上3寸,胫骨内侧缘后际)是“妇科要穴”,能调节气血、缓解经期胀痛,和太冲穴搭配,能“疏肝通络+调理气血”。经期胀痛时,按揉太冲穴5分钟、两侧三阴交穴各5分钟(力度适中),配合热敷小腹,15分钟内就能明显感觉胀痛减轻,情绪平稳。

六、用太冲穴的5个注意事项,一定要记牢

1. 有严重疾病别盲目依赖:如果出现血压骤升(收缩压≥180mmHg、舒张压≥110mmHg)、头晕伴随肢体麻木(可能是中风前兆)、头痛剧烈伴随呕吐(可能是颅内病变)、经期胀痛伴随肿块(可能是乳腺疾病),属于器质性疾病或危急情况,按揉太冲穴只能暂时缓解,不能替代专科治疗,需立即去医院检查。

2. 避免过度刺激,尤其是热性体质:即使是适合的体质,也不能天天高强度按揉或艾灸太冲穴——每周3-4次,每次3-5分钟即可;热性体质若过度按揉,可能导致口干、咽痛加重;虚寒体质过度艾灸,可能引发上火(如口腔溃疡、便秘)。

3. 特殊人群慎用:

- 孕妇:太冲穴有一定的理气活血作用,孕期前3个月绝对不能按揉或艾灸,以免引发不适;3个月后按揉需“力度极轻”,每次不超过1分钟,艾灸需严格咨询医生;

- 婴幼儿:婴幼儿足部骨骼尚未发育完全,按揉太冲穴需“轻如触摸”,每次30秒以内即可,若孩子哭闹抗拒,立即停止,别强行操作;

- 有严重足部疾病的人(如严重扁平足、足部骨折恢复期):按揉时力度要极轻,避免按压病变部位,最好咨询医生后再用,防止加重症状。

4. 皮肤破损别刺激:如果太冲穴附近皮肤有伤口、湿疹、过敏发红,或有毛囊炎、脚气溃烂,别按摩或艾灸,以免加重疼痛、引发感染,等皮肤完全愈合后再用;若脚背有囊肿或肿块,按揉时别按压肿块部位,避免刺激。

5. 别把“辅助”当“治疗”:太冲穴是“调理型穴位”,主要针对亚健康状态(如轻度血压波动、情绪性失眠、日常头痛),如果症状持续2周以上没改善,比如血压反复升高、失眠严重、头痛频繁发作,可能是其他疾病的信号,别一直依赖按揉太冲穴,赶紧去医院做检查,找出根源。

太冲穴虽在脚背方寸之间,却是调理血压、情绪、经期不适的“实用大穴”——不管是中老年人的日常血压调理、上班族的压力疏解,还是女性的经期胀痛缓解,每天按揉几分钟就能帮上忙。记住它的“脚趾缝找凹陷定位法”、“热性体质选按摩”的原则,搭配对应穴位,日常多调理,血压会更平稳,情绪会更舒畅,身体状态也会悄悄提升。但要注意:它是“辅助调理手段”,如果出现严重不适,一定要及时就医,从根源解决问题,别让小毛病拖成大麻烦。