相信这几天大家都切身的感受到了,霜降一过,秋意便沉了下来。清晨的露水凝成了薄霜,寒风里带着透骨的凉意,路上的行人不自觉地把外套裹得更紧些。

俗话说"一年补透透,不如霜降补"。此时天地阳气向内收敛,正是人体顺应自然变化,调理脾胃,为抵御寒冬积蓄能量的关键时期。

秋末冬初,寒湿夹击

随着气温持续走低,自然界中的寒邪与湿邪逐渐成为健康的主要威胁。

寒邪具有收引、凝滞的特性。它会使气血运行不畅,导致关节冷痛、胃部不适、四肢不温。很多人一到这个季节就手脚冰凉,正是寒气袭体的表现。

湿邪重浊、粘滞。它就像一件永远晾不干的湿衣服裹在身上,让人感到身体困重、精神倦怠、食欲不振。湿气困脾,还会导致大便黏腻、腹胀纳差。

当"寒"与"湿"勾结在一起,形成寒湿之邪,最易损伤人体阳气,特别是脾胃阳气,出现畏寒怕冷、腹部冷痛、消化不良等症。

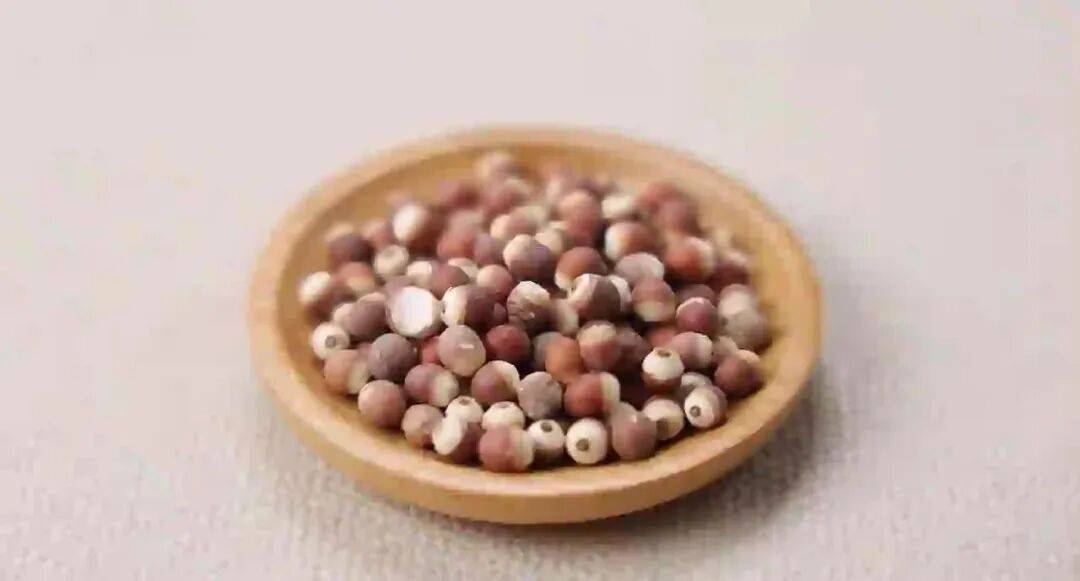

一味"水中人参",健脾祛湿不伤阴

那么,有什么食材既能应对寒湿,又符合秋冬养藏之性呢?首推——芡实。

芡实,又名"鸡头米",生于水中,得土气之厚,承水气之润,被誉为"水中人参"。它性平,味甘、涩,归脾、肾经,具有益肾固精、健脾止泻、除湿止带的功效,且性质平和,不温不燥,不寒不凉,正适合霜降后平补。

1、健脾祛湿,标本兼顾

芡实既能健脾,增强脾胃运化水湿的功能,又能直接燥湿、利湿,将体内多余的湿气排出。对于寒湿困脾引起的食欲不振、脘腹胀满、大便稀溏,芡实能从根本上调理,实现"标本兼顾"。

2、固涩收敛,契合秋气

芡实具有收涩之性,这正与秋天阳气收敛的特性相合。它能防止人体精气过度耗散,帮助身体更好地"闭藏",为来年春天积蓄能量。对于秋季常见的慢性腹泻、夜尿增多、女性带下清稀等精气不固之症,尤为适宜。

3、健脾补肾,脾肾双补

芡实不仅入脾经,还入肾经。它能同时补益先天的肾和后天的脾。脾胃为气血生化之源,肾为先天之本,芡实能二者同补,增强体质,提高抗病能力,帮助我们更好地度过寒冬。

芡实莲子粥

材料:芡实30克,莲子15克,粳米50克。

做法:芡实提前浸泡2小时以上。将所有材料一同放入锅中,加水煮成粥。

功效:健脾固肾,养心安神。

芡实茯苓薏米茶

材料:炒芡实15克,茯苓10克,炒薏米10克。

做法:所有材料放入养生壶中,加水800毫升,煮沸后转小火煮20分钟。

功效:健脾渗湿,宁心安神。

一味"草中神仙",温经散寒

除了芡实,还有一味被誉为"医草"的良药——艾叶,特别适合霜降后使用。艾叶性温,味苦、辛,归肝、脾、肾经,具有温经止血、散寒止痛的功效。

现代研究发现,艾叶中含有丰富的挥发油、黄酮类化合物等活性成分,具有抗菌、抗病毒、抗肿瘤的作用。其中艾叶油被证实对多种癌细胞具有抑制作用,这正是"艾龙抗癌蛋"的养生智慧所在。

艾龙抗癌蛋

材料:艾叶10克,龙眼肉15克,鸡蛋2个,生姜3片

做法:

将艾叶洗净,与龙眼肉、生姜一同放入砂锅。

加入足量清水,浸泡20分钟。

放入带壳鸡蛋,大火煮沸后转小火煮15分钟。

将鸡蛋壳敲出裂纹,再煮10分钟,关火焖泡至温热。

食用方法:吃蛋少量喝汤,每日1次。

艾叶:温经散寒,祛湿通络。

龙眼:补益心脾,养血安神。

鸡蛋:滋阴润燥,养血安胎。

生姜:温中止呕,增强药力。

这道药膳通过温通经络、健脾祛湿来改善寒湿体质,从中医"扶正祛邪"的角度增强机体抗病能力。

食用须知

芡实需彻底煮软,否则不易消化。

艾叶性温,阴虚血热者慎用。

孕妇非必要不用。