抗战爆发后不久,日军开始大规模进攻山西。山西的“土皇帝”阎锡山没有采纳八路军总司令朱德的合理建议,导致在战略上出现了严重失误。而且,国民党中央军和晋绥军之间合作不力,相互间充满了勾心斗角,甚至有明争暗斗,结果导致太原很快被日军占领。 太原失守后,党中央和毛主席迅速调整了八路军各部队的作战部署,决定不再让三个主力师(115师、120师、129师)集中作战,而是分散独立行动,防止日军通过大规模迂回包围,将八路军困在山西的山地地形中。 1937年11月10日和13日,八路军第129师召开了两次会议,讨论太原失守后的战略调整问题。

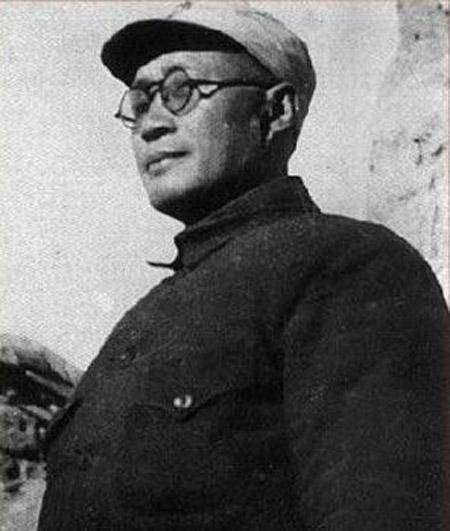

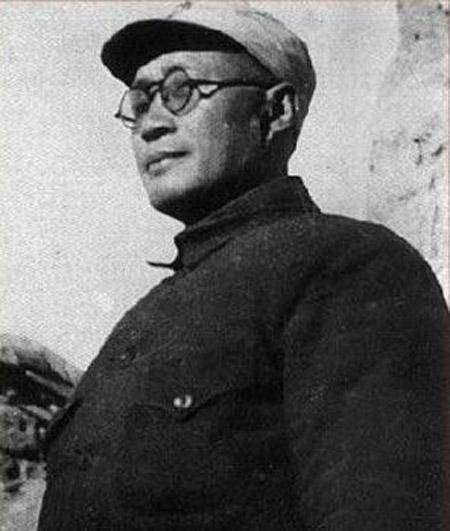

129师的师长刘伯承 129师在抗战初期,师部划定的作战区域是晋东南,这里靠近平汉(北平至汉口)铁路,并且临近河北和河南两省,具有较大的战略灵活性。 129师传达了中共中央和八路军总部关于在晋冀豫地区创建抗日根据地的决定,刘伯承师长进行了具体部署,并指示各部队开展敌后游击战。 1937年11月15日,129师按照计划将大部队分散,逐步把主力部队分派到各个地区。 这次分兵,最终形成了129师的三个主要作战区域:太行、太岳、冀南,分别由陈赓、陈锡联和陈再道负责领导,这三位将军也因此被称为129师的“三陈”。 陈再道将军 太行地区是129师的老根据地,这里不仅是129师的师部所在,也是中共中央太行分局、后来的八路军总部和北方局的活动区域。活动在太行的有385旅以及由385旅发展出来的各支部队和地方武装。 此时,385旅的旅长是“夜袭阳明堡”战役的英雄团长、“小钢炮”陈锡联上将。385旅在太行的重建工作由原旅长王宏坤负责,留守在陕甘宁地区。 太岳地区则是由著名的386旅发展而来的,386旅旅长陈赓是极具声望的军事和情报将领。蒋介石曾因其才干而不敢轻易对其动手。 冀南地区则是129师突破平汉铁路后的新根据地,这一地区的开辟,首先要感谢129师副师长、原红四方面军总指挥徐向前。

129师副师长徐向前

1938年4月26日,徐向前带领部队从太行山出发,经过大规模的行军,最终抵达冀南,以南宫县为中心,开始打击日伪军和反动势力,收编各种地方武装,建立抗日民主政权,迅速创建了这个在日军眼皮底下的抗日根据地。 一年后,徐向前被派往山东,冀南的防务便交由陈再道接管。

陈再道在1937年12月末就已经开始在冀南开展工作,他是湖北麻城人,1927年加入红军,并参加了著名的“黄麻暴动”,后来在红四方面军中历任排长、连长、营长、团长等职务,最终成为红四方面军主力部队的红11师师长,深得徐向前的信任。

抗战爆发后,红31军改编为八路军第386旅,陈再道继续担任副旅长。

有趣的是,陈再道前往冀南时,虽然他是386旅的副旅长,但实际带去的却是385旅769团的部队,也就是陈锡联的部队,这支队伍对陈再道的支持非常大。 陈再道带去了哪些部队?他带了385旅769团的第1连、5连、10连,以及一个机枪连和一个骑兵连,总共约九成的兵力。 事实上,386旅此时正忙于与日军作战,无法抽出更多兵力支持陈再道,因此陈再道只能依赖兄弟部队的支援。这一安排也有助于打破山头主义现象,避免军内因势力分割而造成的不团结。 “山头”是军内常见的现象,指的是各支队伍或各个根据地因长期分散而出现的地方势力。为了应对这种情况,徐向前曾努力进行军队重组,使得不同地区的部队能够更好地协作。

陈再道到冀南后,以这几支部队为基础,迅速发展了冀南抗日根据地,并成立了“129师东进纵队”,他本人担任司令员,李菁玉担任政治委员。 这支部队在冀南展开了广泛的战斗,积极打击日伪军和汉奸势力,并逐步铲除反动会道门。通过这一系列的战斗,129师在冀南的势力迅速壮大,最终将该地区的混乱局面终结,并开始扩展共产党的影响力。 冀南的局面打开后,129师又派出了宋任穷领导的骑兵团和孙继先率领的津浦支队来协助作战。很快,冀南地区的防务由徐向前副师长接管,陈再道和李菁玉紧密合作,共同巩固了这一重要根据地。 129师东进纵队从五个连队扩展到三个团,并在后期经过整编,发展为八个支队和独立团。到1940年,冀南抗日根据地的八路军兵力已经达到两万人,成为一支具备“师级”规模的强大力量。 冀南根据地最终发展成五个专员公署,覆盖51个县,并成立了冀南行政公署,进一步加强了抗日力量。当地的工会、妇救会、农救会等抗日组织相继成立,冀南成为了拥有800万人口的抗日重镇。

129师全体将士都深知毛主席和刘伯承师长的战略眼光,通过太行、太岳、冀南三大根据地的协调合作,成功钳制了日军的行动,有效遏制了日军的扩张。

然而,冀南的抗战并非一帆风顺。冀南地区始终是日军的重点打击对象,此外,蒋介石还派遣了西北军的旧将鹿钟麟担任河北省政府主席,试图联合反共势力将八路军赶出冀南。 陈再道曾感慨道:“冀南抗战五年,不知脱衣睡觉是何滋味”,可见这里的战斗异常艰苦。 刘伯承师长曾亲自率部从太行来到冀南,支援并稳固当地根据地。为了争取当地人民的支持,他们积极改造乡村政权,团结爱国乡绅,实施减租减息政策,同时发动群众进行地形改造,以限制日军的机械化部队行动,最终取得了“香城固战斗”的胜利。 陈再道在冀南一待就是五年,直到1943年才去延安学习,为冀南根据地的建设付出了巨大的努力。

陈再道带到冀南的三个红军连(1、5、10连),后来分别被编入第6军17师50团、津浦支队、26军76师226团。 在解放战争期间,陈再道曾担任晋冀鲁豫解放军冀南纵队司令员,参加了上党战役、邯郸战役、鲁西南战役等多场关键战斗,多次获得中央军委和刘邓首长的表彰。

陈毅元帅曾高度评价陈再道的勇敢,毛主席也多次表扬他是一员“真不简单”的战将。

1955年,陈再道被授予上将军衔。1993年,陈再道因病去世,葬于湖北麻城烈士陵园。