前言 空城计是《三国演义》中的一项经典战略,虽然它的历史真实性仍有争议,但无可否认,这一计谋展现了诸葛亮非凡的智慧和深远的战略眼光。空城计的成功背后有着许多值得思考的细节。究竟,为什么诸葛亮能够在这场复杂的博弈中脱颖而出呢? 单枪匹马的战术,双方的默契 当时,诸葛亮率领蜀军北伐,旨在恢复中原的失土。然而,由于街亭失守,马谡的失误,魏国的大将司马懿带领大军北上,直逼西城。当时,西城的守军仅有2500余人,面对强敌,蜀军几乎无法反抗。在这样的绝境下,诸葛亮毫不畏惧,决定孤注一掷,施展了空城计这一巧妙的策略。

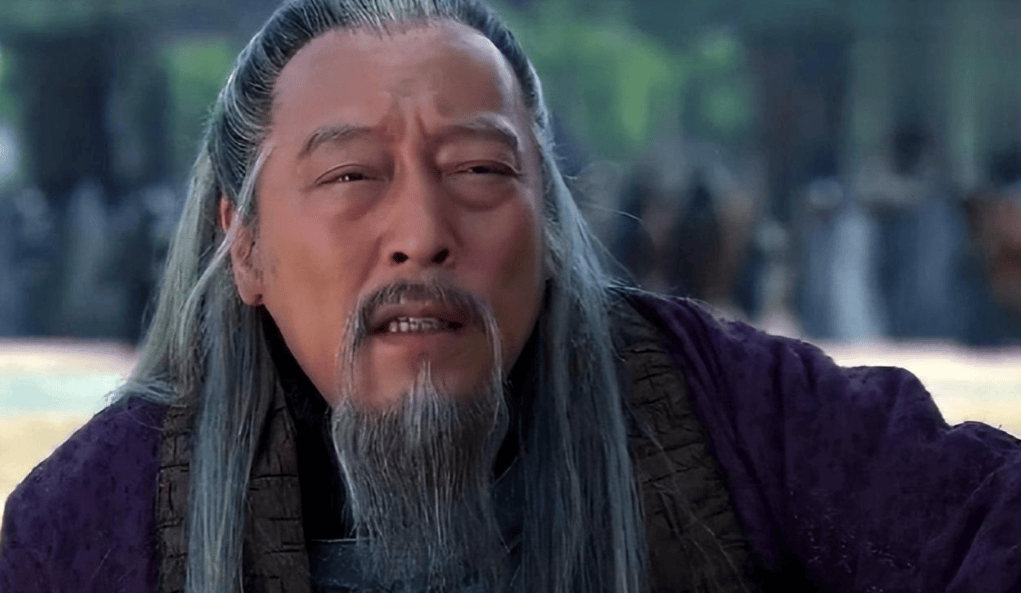

他亲自披上鹤氅,手持羽扇,带着两个小书童登上城头,淡定地弹起古琴。司马懿看到这一情景,内心产生了疑虑。他不明白,诸葛亮为何在这种紧急时刻显得如此镇定,于是他反复观察城头,尤其是两个小书童那从容不迫的神态。司马懿推测,城中必定有伏兵。最终,他做出了撤退的决策,空城计因此成功,敌军自乱阵脚。

然而,空城计的成功并非仅仅因为蜀军兵力不足,而是司马懿内心的疑虑在起作用。两个小书童的冷静与沉稳让司马懿产生了恐惧与犹豫,最终做出了撤退的决定。可以说,诸葛亮通过这一计谋,击破了司马懿的心理防线,摧毁了敌人继续进攻的勇气。 事实上,这场“单枪匹马”的战术背后,是两位智勇双全的将领之间的心理博弈。诸葛亮和司马懿各自心领神会,明白这不仅仅是一次军事对抗,更是一次智慧与心理的较量。通过这一计谋,诸葛亮传递了一个微妙的信息:“你我都清楚形势,或许我们各退一步,才是最佳选择。”司马懿明白其中的深意,最终决定撤兵。

改朝换代,司马懿称心如意 空城计的对峙,实际上传达了诸葛亮对司马懿的深意:“我可以暂时失败,但最终决定命运的,是时势与天命。”那时,三国鼎立的局面已经初步稳定,魏国若能吞并蜀汉,便能实现统一大业。而司马懿深知,如果此时能够击败诸葛亮,魏国将打破蜀汉的防线,顺势向吴国进军。

然而,司马懿很清楚,如果魏国最终吞并蜀汉,他的功劳将会完结,甚至可能面临被猜忌的风险。考虑到自己的未来,他决定暂时撤退。他明白,只要诸葛亮还在,蜀汉不会轻易崩溃,而魏国依然需要他来应对蜀汉的挑战。因此,司马懿作出了一个看似保守,但实际上经过深思熟虑的决定。

司马懿的眼光远超当时的战局,他已经开始思考如何改变自己的命运。仅凭效忠魏国,他无法获得持久的权力,夺取最高权力,建立自己的政权,才是他的最终目标。最终,正如他所料,魏国内乱时,司马懿成功篡夺政权,建立了晋朝。虽然晋朝国祚不长,但司马懿无疑改变了自己的命运轨迹。

因此,空城计不仅是诸葛亮的胜利,还为司马懿未来的成功铺路,促使他走上了改变历史的道路。两位英雄在这一计谋中达成了默契,正是这种默契,成就了这一史诗般的博弈。

人生如棋局,变化莫测 空城计的成功,展示了三国时期英雄人物的智慧与勇气。司马懿之所以中计,是因为他过于多疑且犹豫不决。

然而,我们不能仅仅从表面来看待这场空城对决,它只是三国鼎立局势中的一个缩影。那个时代风云变幻,利益错综复杂,任何人都无法把握命运的脉搏。诸葛亮一生追求的理想国,最终未能实现;而司马懿所建立的晋朝,也在他死后不久就土崩瓦解。这恰恰印证了“人生如棋局,变化莫测”的道理。 面对命运的无常,我们应学会释怀,接受生活的安排。在每一个瞬间,我们都应发挥自己的智慧,勇敢地面对变化,迎接命运的挑战。 三国鼎立,利益交织

三国时期,魏、蜀、吴三国鼎立,利益关系错综复杂,局势微妙。魏国最为强大,渴望统一天下,而司马懿无疑是魏国完成统一大业的关键人物。如果他能够击败蜀国的诸葛亮,魏国便能迅速吞并蜀汉,并向吴国进发。

蜀汉在这场对峙中处于劣势,诸葛亮虽然有北伐的雄心,但他深知,单靠军事手段无法改变最终结果。真正的决定因素,或许在于时机与命运。两国的利益错综交织,双方都在寻求最大化的胜利。空城计为两者提供了一个绝佳的机会。 从表面看,空城计是诸葛亮的胜利,但实际上,背后隐藏着两位智者的默契与共识。这场对决的胜利,并非单纯的军事胜利,更是三国时局复杂关系的巧妙体现。 司马懿内心世界的转变

通过空城计,司马懿的内心发生了微妙的转变。原本,他一心希望助魏国统一中原,但经过这场空城对峙后,他意识到,继续与蜀汉对抗并非长久之计。如果战争持续,魏国将损失大量资源,而即使最终获胜,自己也可能因此失去价值,甚至遭到魏国高层的猜疑。 于是,司马懿开始重新思考自己的未来,并谋划夺取权力,最终在魏国内部的权力斗争中脱颖而出,建立了晋朝。空城计不仅让司马懿在军事上败北,也在潜移默化中动摇了他的忠诚,让他萌生了另辟蹊径的念头。正是这场计谋,促使了司马懿的心性转变,推动了三国历史朝晋朝的方向发展。