秋冬一到,火锅、羊肉汤、滋补膏方就成了餐桌上的“常客”。但不少人补完反而觉得不对劲:肚子越来越胀、身体沉得懒得动、脸上头发油光锃亮,甚至喉咙总卡着痰、大便黏马桶。其实这不是补得不够,而是补错了路——身体里的“痰湿垃圾”没清掉,再补只会越堵越严重。今天就用大白话讲透痰湿:为啥秋冬容易积痰湿、怎么判断自己是不是“痰湿体质”、清痰祛湿该抓准“脾肺肾”三个关键,帮你避开进补误区,越补越通透。

一、先搞懂:痰湿不是“痰”,是身体里排不出去的“垃圾水”

很多人以为痰湿就是咳嗽时咳出来的痰,其实中医说的痰湿,更像是身体里“拧不干的湿衣服”——黏糊糊、湿哒哒的代谢废物,堵在气血通道和脏腑里,慢慢拖垮身体。它的核心特点是“黏滞、重浊”,就像给身体裹了一层湿棉被,让你干啥都觉得累、浑身不清爽。

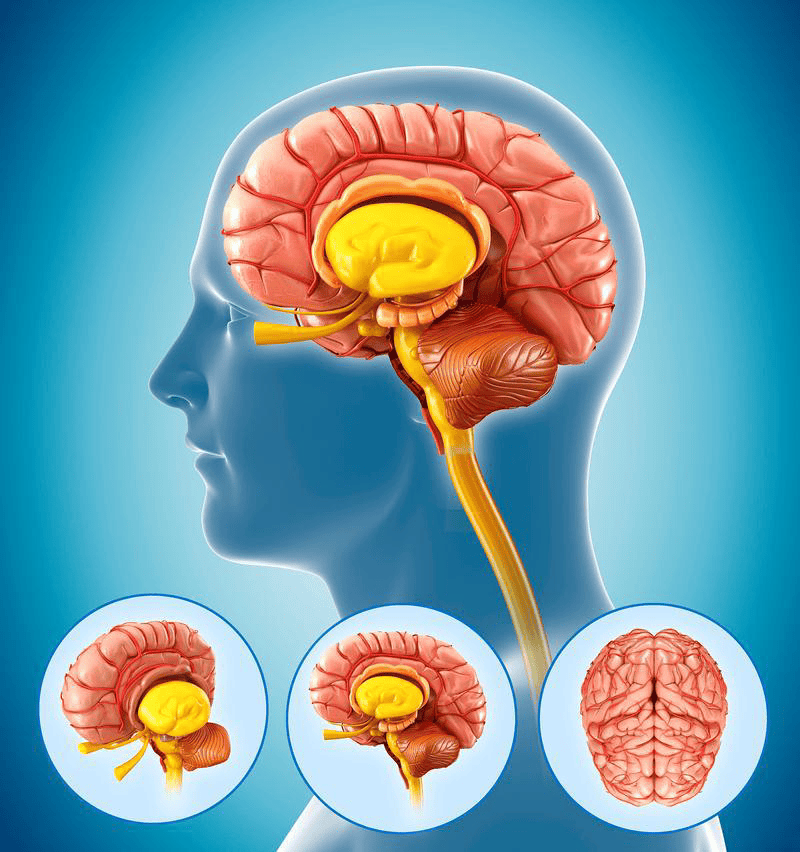

中医里有句老话:“脾为生痰之源,肺为贮痰之器,肾为水液之总闸”,痰湿的产生和这三个脏腑密切相关,相当于“源头、容器、总开关”的配合出了问题:

- 脾是“源头”:负责把吃进去的食物、喝进去的水转化成营养。如果脾虚了(比如饮食不规律、久坐不动),运化能力下降,水液就会停在体内变成“湿”,湿久了凝缩成“痰”;

- 肺是“容器”:肺主呼吸和水液代谢,要是肺的功能失常,水液排不出去,就会积在肺里形成痰,所以感冒咳嗽时痰多,本质就是肺里的痰湿在“捣乱”;

- 肾是“总闸”:肾阳就像身体里的小太阳,能把水液蒸腾气化排出体外。如果肾阳虚,水液就像烧不开的凉水,积在体内变成“寒痰”,还会反过来加重脾虚。

更关键的是,现代人的生活习惯特别容易催生痰湿:秋冬运动少、阳气内收,脾胃动力本就弱,再猛吃油腻、甜腻、辛辣的滋补食物,相当于给脾虚“雪上加霜”;加上长期情绪不畅、压力大,肝气郁结会堵着气机,让水湿更难运行,最后形成“痰气互结”,这也是很多人长结节的重要原因。

二、自测:你是不是“痰湿体质”?8个信号一测便知

痰湿藏在身体里,不会凭空消失,一定会通过各种症状“露马脚”。对照下面8个信号,中了3个以上,就说明体内可能有痰湿,秋冬进补要格外谨慎:

1. 身体沉重:总觉得浑身发沉、懒得动,四肢像灌了铅,哪怕休息后也缓解不了;

2. 体型与腹部:腹部松软肥大,一按就陷下去,像揣了一团棉花,减肥也难减;

3. 皮肤头发:脸和头发总爱出油,早上起来油光满面,毛孔粗大,容易长痤疮且反复不好;

4. 面部状态:晨起眼肿脸肿,像没睡醒一样,脸色暗沉发黄,没有光泽;

5. 头部不适:脑袋昏沉发闷,像裹了一层湿布,记忆力变差、反应变慢;

6. 口腔与咽喉:嘴里发黏发腻,不想喝水,或喝水后觉得更胀,喉咙总像卡着痰,咳不净也咽不下;

7. 大便情况:大便稀溏不成形,或黏在马桶上冲不干净,排便总觉得排不净;

8. 其他表现:睡觉爱打呼噜,容易胸闷气短,天气潮湿、阴天时身体不适会加重。

这些症状看似不严重,但痰湿长期堆积,就像房间里的垃圾不清理,会慢慢影响脏腑功能,甚至为结节、囊肿等问题埋下隐患。所以秋冬进补前,先看看自己有没有这些信号,有就先“清”后“补”,别本末倒置。

三、为啥秋冬进补容易“养出痰湿”?3个常见误区,很多人中招

很多人觉得秋冬进补“多多益善”,却不知道踩了这些坑,反而给痰湿“添燃料”:

1. 误区一:盲目吃温热滋补品,加重脾胃负担

羊肉、牛肉、鹿茸、人参等都是温热滋补的食材,但痰湿体质的人脾胃运化能力弱,这些食物吃进去消化不了,会变成“膏粱厚味”,加重湿气,让痰湿更盛。就像给已经消化不良的肠胃再塞油腻食物,只会越补越堵。

2. 误区二:只祛湿不化痰,治标不治本

很多人知道自己湿气重,就天天喝薏米水、冬瓜汤,但喝了很久也没效果,甚至结节还在长。这是因为湿气已经凝结成“痰块”,光靠利水祛湿没用,得先把痰块化开,再排湿才行。就像地上的积水已经结块成冰,只泼水冲不掉,得先解冻再清理。

3. 误区三:忽视保暖,寒邪加重痰湿

秋冬天气凉,很多人不注意腹部和脚部保暖,冷气从肚脐、脚底钻进体内,会损伤脾阳和肾阳。脾阳不足,运化水湿的能力更差;肾阳不足,水液总闸关不上,寒水内停,自然会生成更多痰湿。

四、清痰祛湿抓准3个核心,秋冬进补不堵反通

调理痰湿的关键不是“猛药祛湿”,而是“健脾、化痰、固肾”三位一体,从源头切断痰湿生成,再疏通排出,同时配合生活习惯调整,才能标本兼顾:

1. 饮食调理:先清后补,清淡为主不滋腻

- 先清痰湿:多吃能健脾、化痰、祛湿的食物,比如山药、薏米、白萝卜、冬瓜、赤小豆、陈皮、生姜等。煲汤时放2-3片陈皮,能理气化痰,避免食材滋腻;炒菜少放油盐糖,少吃油炸、甜腻、生冷食物,火锅、烧烤、甜品要忌口;

- 科学进补:痰湿体质秋冬适合“清补”,而非“温补”。可以吃些莲子、芡实、百合等平和的食材,搭配瘦肉、排骨煲汤,既补营养又不加重痰湿;等痰湿症状缓解后,再少量尝试温和的滋补品,且一定要搭配健脾祛湿的食材(如炖羊肉时加白萝卜、生姜)。

2. 生活习惯:动养阳气,保暖护脏腑

- 适度运动:痰湿最怕“久坐不动”,每天中午太阳好时出门散步、快走20-30分钟,达到微汗即可,能促进气血循环,让阳气升发,帮助排出湿气;避免剧烈运动后马上吹风、喝冰水,以免寒邪入侵;

- 做好保暖:重点保护腹部和脚部,穿高腰裤、袜子,晚上用温水泡脚15分钟,能温通经络、养护脾阳肾阳,减少寒邪对脏腑的损伤;

- 情绪调节:长期焦虑、生气会导致肝气郁结,加重痰湿。平时可以听舒缓的音乐、练深呼吸,保持情绪舒畅,让气机通畅,水湿也能更好运行。

3. 中医辅助:安全调理,避开风险

- 穴位按摩:可以按揉丰隆穴(小腿前外侧,膝盖下方8横指)、足三里(膝盖外侧下方3横指)、极泉穴(腋下正中),每个穴位按揉3-5分钟,每天1次,能健脾祛湿、理气化痰,操作简单又安全;

- 茶饮调理:日常可以泡陈皮茯苓茶(陈皮1片+茯苓5克),温和祛湿化痰,适合长期饮用;痰湿较重且没有内热的人,可在医生指导下用二陈汤、温胆汤等调理,切忌自行抓药长期服用;

- 注意禁忌:痰湿体质的人慎艾灸、慎吃温热膏方,以免加重内热和痰湿;如果已经长了结节、囊肿,一定要先咨询医生,针对性调理,不能盲目祛湿。

五、调理痰湿的4个注意事项,避开误区更有效

1. 循序渐进,不追求速效:痰湿是长期堆积形成的,调理也需要时间,一般需要1-3个月才能看到明显效果(比如大便成形、身体变轻快),别频繁换方法,坚持才能见效;

2. 辨证调理,不盲目跟风:每个人的痰湿情况不同,有的偏寒、有的偏热、有的伴随气虚,调理方法也不一样。比如痰湿偏寒的人可以多吃生姜,偏热的人适合多吃冬瓜、绿豆,最好咨询中医明确体质后再调理;

3. 避免过度祛湿:薏米、冬瓜等祛湿食材性偏凉,长期大量吃会损伤脾阳,反而加重痰湿。建议祛湿食材和健脾食材搭配吃(如薏米+山药),每周吃3-4次即可,不用天天吃;

4. 关注核心指标:调理期间可以关注三个变化——大便是否成形、身体是否变轻快、舌苔是否变薄。如果这三点都在改善,说明调理方向没错;如果没有变化甚至加重,要及时调整方法。

痰湿不是“绝症”,而是生活习惯和体质失衡的信号。秋冬进补的核心不是“补得多”,而是“补得对”——先清痰湿垃圾,再补营养,配合动起来、暖起来、心情舒展开,身体自然会变得通透轻快。记住:痰湿最怕“会吃、会动、会养”的人,从日常点滴调整,就能慢慢远离它的困扰。