一查出肝囊肿,很多人第一反应就是“没事,良性的,不用管”。紧接着医生一句“每年做个B超复查就行”,听上去更是让人心安理得。可真的是这样吗?

有人真的就每年照个B超,一照就是十来年,觉得自己“挺稳的”,直到某天忽然发现腹胀、恶心、腰背痛,这才去医院一查,肝囊肿已经大到压迫胆总管,还合并感染,这时候再想简单处理就不是那么轻松了。

有个说法可能有点扎心——肝囊肿看着像是“老实人”,不吭声、不作怪,还被打上了“良性”“不干扰”的标签。可是很多人都不知道,这种“老实人”也可能悄悄变坏,或者它自己不变坏,但挡在了别的“坏人”前头,让人以为自己身体没问题,从而错过了真正需要干预的时机。

每年做B超是对的,但如果只靠这个手段,可能真的有点过于乐观了。B超确实是肝囊肿检查的首选方式,简单、无创、便宜,还能重复做。问题是,它也有自己的局限性。

囊肿的位置、深度、大小变化,以及内部结构是否发生改变,B超并不总能捕捉得那么精准。尤其是深部的小囊肿,如果后面长了点什么变化,比如出现隔膜、絮状物,或者液体密度变化,这些对B超来说就像是打马虎眼一样,很容易被忽略。

更麻烦的是,有时候医生看到囊肿,可能直接就给出“良性改变”的结论了,患者一听也放了心。可是,某些肝内恶性肿瘤也可能呈囊性表现,尤其是转移瘤或者坏死区中心呈液化状态的肝癌,也可能在B超下看着像个囊肿。如果不结合症状、不做进一步的CT或磁共振,那可就真成了“打个盹,错过火车”。

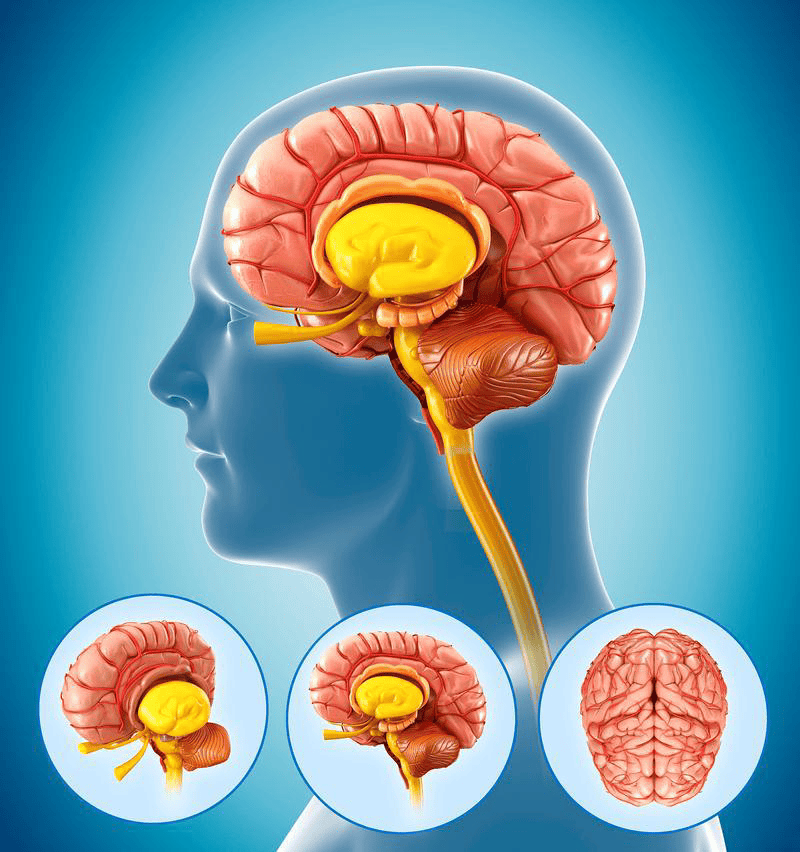

肝囊肿逐渐增大,压迫临近器官

拿多发性肝囊肿来说,虽然常见于遗传性疾病,但有些患者并不知道自己有这个家族史,只是每年B超都能看到囊肿数目变多,也没太当回事。

有研究指出,当肝囊肿直径超过5厘米,或者总数超过10个时,对肝功能和邻近脏器的压迫影响就变得越来越明显。但这种变化可能并不是一年之间能看出来的。如果只一年照一次,很多细节是连医生都无从判断的。

囊肿内部发生改变,被B超遗漏

医学不是拍张照片这么简单,它更像是一个过程监测,需要把各项线索拼在一起看。而B超虽然好用,但更多是作为“初筛”工具。

如果发现囊肿变大、增多、有回声变化、有内部结构改变,或者患者开始有腹胀、消化不良、体重下降等症状,那就必须补充更深入的影像检查。像增强CT或者磁共振,可以更清楚地判断囊肿的边缘、内容物,有没有血供、钙化、出血等表现,从而排除恶性可能。

数据是不会骗人的。根据《中国肝脏病年鉴》2023年的统计资料,约有3%的肝囊肿患者在初诊时被误判为良性,后续在半年到一年内出现症状加重、囊肿破裂或感染,才被重新评估。

而在这些人群中,有近一半的人此前都仅仅依赖B超检查,未曾进一步完善影像学评估。这不禁让人想问一句:是不是检查方向真的偏了点?

掩盖潜在恶性或继发性病灶

还有一种情况不能忽略——继发性肝囊肿。也就是说,这些囊肿并非自己“长大”,而是因为感染、寄生虫、肝脓肿、甚至恶性肿瘤坏死等引起的。如果只看表面,觉得是“水泡”就不管,那等到感染波及、或者癌变蔓延,后悔就晚了。

从患者的角度来看,大多数人对肝囊肿的认识还是太少了。一听是“良性”,就默认它不会变坏,也不影响寿命,更不会影响生活。可身体这个东西,不是非黑即白。

有些囊肿在早期确实不需要处理,但前提是得监测得够到位,而不是放任不管。就像医生常说的一句话,“观察”从来都不意味着“什么都不做”,而是要“用对工具,监测到位”。

甚至还有一种情况更隐蔽。某些肝外疾病,比如胆道系统的肿瘤,也可能间接影响肝脏的结构,导致局部囊肿样变。如果医生只盯着肝脏看,没考虑到系统性的问题,那检查再多次也只能“在错的地方努力”。

这也是为啥有经验的医生会看患者整体的状态,比如是否有黄疸、是否体重下降、有没有腹部不适等,再结合影像学做出综合判断,而不是一股脑让你年年照B超了事。

有人可能会问,那是不是一发现肝囊肿就得做CT、磁共振?其实也不是。关键在于“有无变化”和“有没有可疑点”。如果囊肿稳定多年,大小无明显变化,也无症状影响,那当然可以观察。

但一旦出现上述提到的几种情况,那就不能再只是B超了。有时候,哪怕是多花点钱做一个磁共振,也比未来进手术室要轻松得多。

还有一点值得提醒。很多人会把检查当成“交作业”,一年一次,做完就完事。其实健康管理应该是“动态跟踪”,而不是“年终汇报”。如果在生活中有了新的不适,哪怕上次检查才刚做完,也不能忽视。身体不会按时间表发作,它是随时可能给你下绊子的。

一些术语,虽然听起来有点“硬核”,但理解了就知道为什么检查不能光靠B超。比如说,囊肿如果内部出现“分隔”结构,那就提示可能是复杂性囊肿,有感染、出血或者肿瘤的可能性。

B超在这方面的分辨率不够,有些细节压根儿看不到。而增强CT能清楚看到是否有强化的结节样结构、壁厚是否均匀,这对鉴别诊断非常重要。

而磁共振更是目前评价肝脏软组织结构的“天花板”工具。它对液体密度变化极其敏感,比如囊肿内出现胆色素沉积、出血或者蛋白含量增加,都会在图像上体现出来,这种变化对B超来说基本就是“隐身状态”。而这种隐身,一旦是恶性改变,那影响可就不是一星半点了。

现在也有一些医院推广“超声造影”,就是在B超下注射对比剂,看血流分布变化,从而提高诊断的准确率。它是对传统B超的一种升级,也更适合不能做CT或磁共振的特殊人群。但目前使用还没有特别普及,而且对医生技术要求较高,解读图像也更复杂,普通患者接触不多。

总之,肝囊肿这个东西,说轻了是小病,说重了也不是吓人。但关键是要对它有“边界感”,知道什么时候需要提高警惕,什么时候可以安心观察。

而不是一味依赖某一种检查方式,或者把医生的一句话当成终极结论。医学从来不是“一锤定音”的科学,而是一个需要持续判断、不断验证的过程。

健康这事儿,有时候真不能图省事。多一项检查,可能就多一份安心;少一次判断,可能就错过一个机会。身体的每一个变化,都是在提醒你别大意。检查工具很多,用得合适才有用。

肝囊肿不是什么洪水猛兽,但也不是“拍肩膀说句没事”就能解决的。知道什么时候该多做一步,就是给未来多留一条退路。

参考文献:

[1]中华医学会肝病学分会. 中国肝囊肿诊疗共识意见(2022年版)[J]. 中华肝脏病杂志, 2022, 30(10): 803-808.

[2]李建伟, 吴孟超.肝囊肿的诊断与治疗进展[J]. 肝胆胰外科杂志, 2023, 35(2): 117-121.

[3]张晓斌, 王志强. 超声在肝囊肿诊断中的价值及局限[J]. 中国医学影像学杂志, 2024, 32(1): 58-63.

[4]陈立夫, 刘凯. 复杂性肝囊肿的影像学特征及鉴别[J]. 影像诊断与介入放射学, 2024, 13(3): 174-178.

[5]王敏, 赵俊. 肝脏磁共振成像对囊性病变的鉴别作用研究[J]. 临床放射学杂志, 2023, 42(6): 623-627.

[6]王丽. 多发性肝囊肿患者管理策略探讨[J]. 中国临床医生杂志, 2025, 53(4): 389-393.