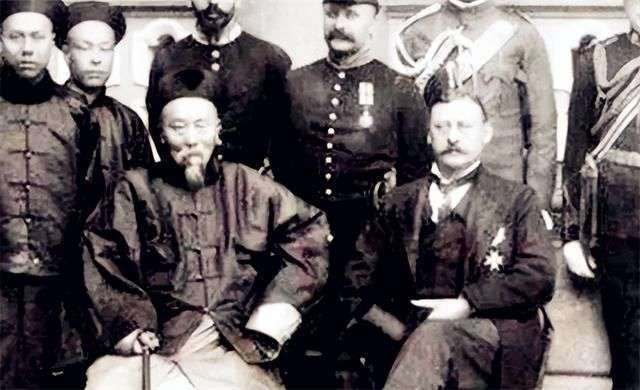

李鸿章首次见到全自动机枪时,并没有询问价格,而是问了一个问题,听后洋人沉默了。在那个动荡不安、列强纷争的时代,李鸿章成为了中国历史上一颗耀眼的明珠。他的决策和行动,不仅在当时产生了深远影响,对于后人而言,也成为了一个值得深思的谜团。从某种程度上看,李鸿章的经历就像是清朝腐朽问题的一面镜子,映射出国家内部的腐败如何悄然侵蚀着国家的力量和尊严。

曾经,清朝是东方的霸主,但到了19世纪末,随着列强的崛起和自身问题的加剧,清朝的国力逐渐衰退。就在这一关键时刻,李鸿章作为洋务运动的核心人物,开始积极推动国家的现代化。他深知“国强必先军强”的道理,深刻意识到先进武器对于军队的重要性。然而,清朝贫弱的国库和内部的腐败问题,像一副无形的枷锁,制约了他的一系列改革。

推动强国走向强军:先进武器的关键作用

在中国历史的长河中,李鸿章这一伟大的战略家无疑是最具远见的之一。当魏源提出“师夷长技以制夷”的名言时,李鸿章积极响应并付诸实践,成为这一思想的代表人物。作为洋务运动的倡导者,他不仅创建了北洋水师,还建立了江南制造总局,所有这一切,都是为了实现国家强军的梦想。

那个时代,列强如狼似虎,贪婪地觊觎中国的土地和财富。李鸿章深知,唯有强军,才能保障国家的安全与独立。面对风雨飘摇的清朝,他认识到,只有拥有强大的军事实力,才能在国际局势中占据一席之地。因此,他踏上了求学的道路,远赴美国和德国,寻求现代化兵器的奥秘。

在德国,李鸿章亲眼见识到了一种令他震撼的武器——马克沁机枪。马克沁机枪源自美国,拥有每分钟连续射击300发子弹的惊人能力。在19世纪,这项技术可谓是一个巨大的突破。因为当时的火枪需要手动装填,每次只能发射一发。尽管火枪仍主宰战场,但其装填缓慢和射速限制成了战术发展的障碍。

回顾拿破仑战争时期,阵列射击战术仍然占据主导地位。这种战术看似古老,但在当时是战场上最可行的方式。士兵趴下避敌火力,射击虽有保护作用,但由于装填缓慢且射程有限,难以持续压制敌人。因此,阵列射击虽然有其局限,但依然是当时的常用战术。

马克沁机枪在第一次世界大战时达到巅峰,成为战争中改变战局的重要武器。电影《战马》中,英国骑兵在麦田中隐藏,准备反击德军时,却被德军迅速布置的机枪摧毁,英国骑兵全军覆没。这一场景并非虚构,而是1916年索姆河战场上真实发生的。德军仅凭马克沁机枪,就在一天之内消灭了6万英军,骑兵们在猛烈的火力下毫无还手之力,成为历史的尴尬一页。

放弃的机会:李鸿章与未能购买的命运

在历史的长河中,有一个故事揭示了李鸿章的内心挣扎和他作出的决定。我们回到19世纪末,清朝危机四伏,李鸿章作为洋务运动的领袖,积极推动国家现代化。然而,在一次机会面前,他却做出了一个令人遗憾的选择。

当李鸿章亲自赴德国时,他见识到了马克沁机枪的威力——每分钟可发射600发子弹。这样强大的火力,展示了前所未有的威力。当时的德国人预计李鸿章会问机枪的价格,但李鸿章的问题却出乎他们的意料。他没有问价格,而是关心地问,这款机枪每分钟能发射多少子弹。德国人耐心地解释,这是一个能够在短时间内连续发射大量子弹的武器。

然而,李鸿章的反应让德国人感到困惑。他并未表现出激动或惊讶,而是沉默地离开了。德国人也许不理解,为什么这位重要的访客对如此先进的武器反应如此冷淡。其实,李鸿章的犹豫并不是对机枪威力的质疑,而是对其高昂代价的顾虑。毕竟,在当时,火枪仍然是主要的武器,射速并不是首要问题。尽管机枪的威力惊人,但其高速射击所需的巨大弹药储备以及子弹制造的高昂成本,令李鸿章不得不权衡。

李鸿章虽然未当时购买,但很快他意识到自己或许做出了错误的判断。马克沁机枪的威力过于强大,各国列强纷纷装备其军队。很快,清朝的军队就被八国联军击败,北京沦陷,圆明园被焚毁,清朝的屈辱由此展开。

腐朽的权力:内政腐败致军力衰退

历史中有一个耐人深思的故事,讲述了国家内部腐败如何导致昔日辉煌的衰退。我们回到19世纪末的中国,那个动荡不安的时代,李鸿章作为洋务运动的推动者,尽管做出了一系列努力,却仍旧深陷困境。

李鸿章面临的一个巨大难题是,现代化军备需要庞大的资金支持,而清朝的财政状况却捉襟见肘。他明白,要想在国际竞争中胜出,必须有足够的经济基础,但当时的清朝却无法提供充足的资金。在那个时代,先进的武器和弹药必须用金钱购买,而这些金钱从何而来呢?

这一切反映出清朝内部的腐化。自从和珅时代开始,贪污腐化现象愈发严重。如果和珅以及后来的官员们贪污的财富能够用来购买先进武器、支持科技发展、引进现代技术,那么清朝的命运或许会大为不同。然而,事实却是这些财富被挥霍在奢靡的生活中,错失了提升国家实力的关键时刻。

更令人痛心的是,慈禧太后也参与了挪用军费的行为,将本该用于北洋水师的资金挪作修建颐和园。这种短视的行为导致了北洋水师的溃败,甲午海战的失败,让清朝的军事力量大受打击。如果当时没有挪用这些资金,或许北洋水师能够得到更多支持,装备更多战舰,从而为国家的安全做出更大贡献。

然而,腐败的现象让清朝错失了与列强竞争的机会。在随后的战争中,清朝军队的落后装备和士气低落,屡屡败北。李鸿章因此签署了多个不平等条约,使国家深陷屈辱。如果当时的清朝能够像日本那样进行自我革新,历史或许会发生截然不同的变化。

结语

清朝的腐化无处不在。官员的贪污,滥用权力,让本应用于国家建设和军备的财富白白浪费,成为了私欲的工具。甚至连慈禧也将原本应当用于保家卫国的军费挪作他用,导致国家军事力量的衰退。这种腐化最终让清朝错失了现代化的机会,失去了与列强竞争的资本。李鸿章的无奈选择,正是清朝整体困境的缩影。最终签署的一系列不平等条约,成为了国家屈辱的象征。

然而,历史永远不会停留在过去。通过这段历史,我们应当汲取深刻教训,反思国家腐败和内部问题对国家命运的影响。今天的我们,必须警醒并避免重蹈覆辙。只有通过不断努力,保持清廉,进行体制改革,才能确保国家的强大和繁荣。

李鸿章的故事是历史的一面镜子,照亮了国家的得失与荣辱。我们应该从中汲取智慧,以更坚定的决心,为国家的未来而努力,走向一个更加繁荣