初秋时节,天气依旧高温多湿,人体易受湿邪侵袭。中医认为,“湿”为六淫(风、寒、暑、湿、燥、火)之一,具有重浊、黏滞、趋下的特性。《黄帝内经》指出:“湿胜则濡泄,甚则水闭胕肿。”湿邪易阻滞气机,影响脏腑功能,尤其容易困阻脾阳,导致运化失常。现代医学研究也表明,潮湿环境会影响 人体微循环,导致代谢废物堆积,引发各种健康问题。

湿邪不除,初期可引发头身困重、食欲不振、关节酸痛、大便黏滞、皮肤湿疹等问题。若长期积累,则可能导致更严重的健康隐患:湿阻中焦可致慢性胃炎、肠易激综合征;湿聚成痰可能诱发高血脂、脂肪肝;湿性趋下则与下肢水肿、静脉曲张相关;湿热下注还与妇科炎症、前列腺疾病密切相关。

临床上常见许多人尝试祛湿却效果不佳,甚至出现“越排越湿”的怪现象,究其原因主要有以下几点:

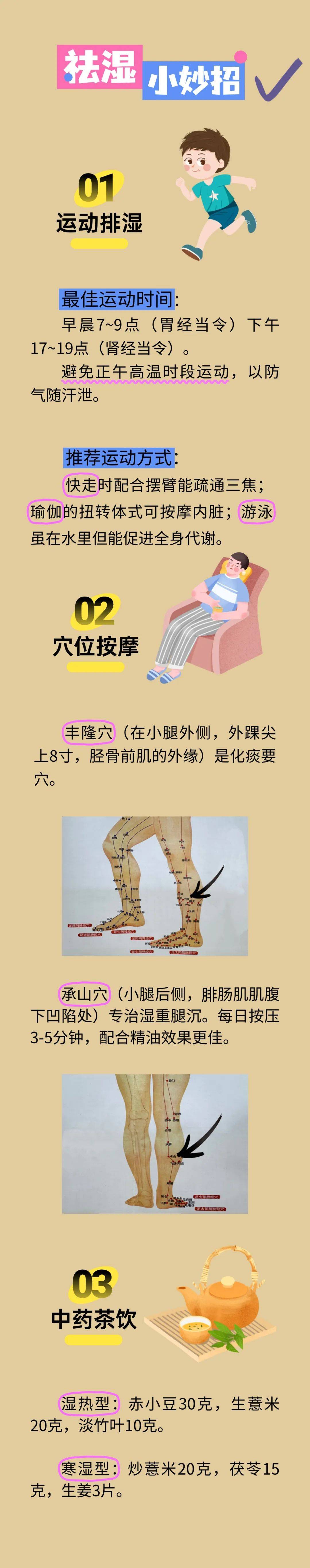

一是盲目祛湿,不辨体质。湿邪有寒湿、湿热之分,体质有阳虚、气虚、痰湿之别。若湿热体质者,表现为口苦口臭、面油多、舌红苔黄腻,误用温燥药物,如生姜、肉桂,无异于火上浇油;而寒湿体质者,表现为怕冷、舌淡苔白滑,过度清热,如大量服用绿豆、薏米,则可能损伤阳气,使湿邪更难化解。

二是只祛湿不健脾。中医认为,脾主运化水湿,脾虚则水湿停聚。若一味利湿,如长期饮用红豆薏米水,而不注重健脾,就如同只清理积水却不修复漏水的管道,湿邪虽暂时排出,但因脾的运化功能未恢复,水湿很快又会再生。这解释了为什么很多人喝祛湿茶初期有效,停用后症状又反复出现。

三是生活方式不调整。祛湿需要综合治理。若继续熬夜则伤阴助湿,贪凉饮冷则损伤脾阳,嗜食生冷甜腻则助湿生痰,久坐不动则气滞湿停。这些不良习惯会持续助长湿气,使任何祛湿方法都事倍功半。

来 源:首都中医