作者:雨过天晴

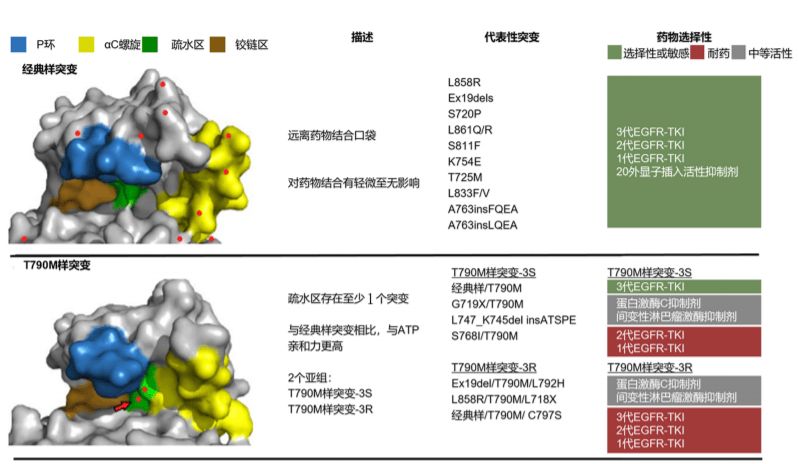

肺癌治疗已进入“精准时代”,靶向药物让许多EGFR突变患者获得了更长的生存时间。然而,也存在这样的困惑:“为什么他用药效果好,我的三代药却不管用?”事实上,EGFR突变并非单一类型,不同亚型对药物的反应差异显著。2021年,美国MD安德森癌症中心提出了全新的EGFR突变分类,将其划分为经典样、T790M样、20号外显子插入及PACC突变四种类型。这一分类能够更科学地解释药物疗效差异,帮助患者避免无效治疗。例如,PACC突变由于结构特殊,某些靶向药物难以起效,而新分类有助于快速匹配更有效的治疗方案。

随着对PACC突变认识的加深和临床数据积累,这一新分类方法正在发挥越来越大的作用。为了给国内EGFR PACC突变晚期NSCLC患者提供更规范的诊疗策略,9月11日,《EGFR PACC突变晚期非小细胞肺癌诊疗专家共识(2025版)》(下称《共识》)在多方期待中正式发布。该《共识》凝聚了30余位肺癌诊疗领域专家的智慧和心血,结合国际最新进展和中国实际的临床经验,历经多次讨论修订而成,旨在为医生和患者提供清晰、实用的治疗框架。

《EGFR PACC突变晚期非小细胞肺癌诊疗专家共识(2025版)》正式发布

1

分类更新:精准医疗再进一步

传统的EGFR突变分类主要基于突变发生的分子结构域和功能效应,例如常见敏感突变(如19del、L858R)、罕见敏感突变和耐药突变(如T790M)等。然而,随着研究的深入,越来越多的罕见突变被发现,传统分类已无法满足精准医疗需求。

在发布会上,中国医学科学院肿瘤医院徐佳晨教授在接受与癌共舞论坛采访时介绍:“过去我们常把 EGFR 突变分为经典突变和罕见突变,这种按位点频率的分类其实很笼统。为什么经典突变疗效好?罕见突变疗效差?不能简单用 “出现次数多少” 来解释。随着研究深入我们才明白:关键在于不同突变位点会导致蛋白结构发生不同变化,而结构变化直接影响了蛋白与药物的结合能力,这才是疗效差异的根源。

PACC 突变的全称,是 ‘P环和αC螺旋发生的突变’。这两个结构是 EGFR 蛋白与靶向药结合的关键区域。经典 EGFR 突变的药物结合位点,结构稳定且规则,就像方方正正的锁芯,靶向药能顺利嵌入并发挥作用。但 PACC 突变会导致P环向内收缩、αC螺旋向内移动,相当于锁芯发生了明显变形 —— 这种结构改变使得传统靶向药无法稳定结合,要么结合不牢固,要么根本无法嵌入,这就是它与其他突变在本质上的差异。”

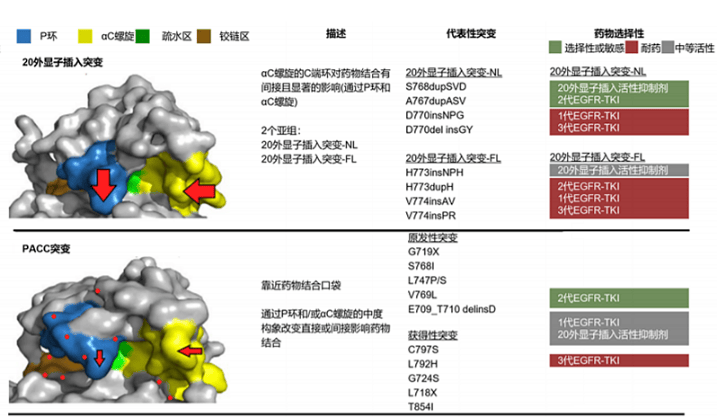

新型EGFR突变分类及代表性突变

图片来源:《EGFR PACC突变晚期非小细胞肺癌诊疗专家共识(2025版)》

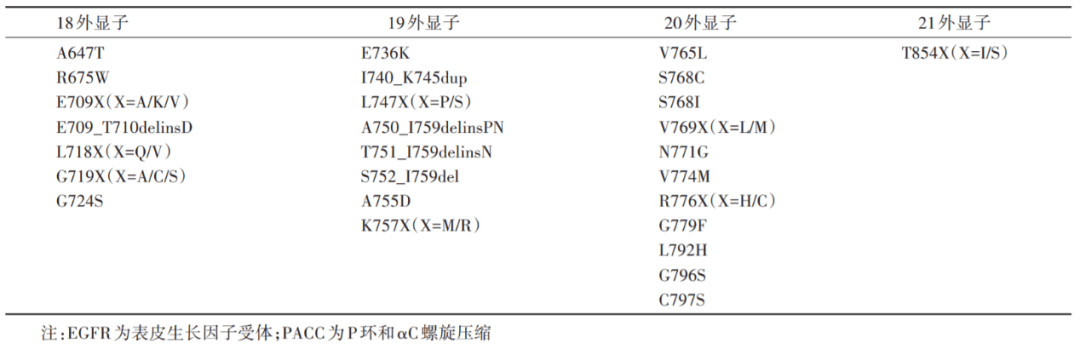

研究数据显示,PACC突变约占EGFR突变的12.5%,广泛分布于EGFR 18~21外显子区域,常见亚型包括G719X、S768I、C797S等。PACC突变可改变P环和αC螺旋的方向,导致空间构象改变,从而影响其与EGFR-TKI的结合。对此,徐佳晨教授形象的解释道,传统EGFR-TKI对应的药物结合位点如同方方正正的“锁芯”,药物如同“钥匙”一般可以顺利插入。而PACC突变会使“锁芯”变小、变窄、变歪且扭曲,导致“钥匙”难以插入,即便插入也容易脱落,从而造成药物疗效不佳。对此,《共识》指出,提高剂量以增加药物浓度现阶段是改善结合效率、克服疗效受限的关键策略。

EGFR PACC突变所包含的亚型

图片来源:《EGFR PACC突变晚期非小细胞肺癌诊疗专家共识(2025版)》

2

治疗有据:为临床诊疗指明方向

此次发布的《共识》,全面系统地回答了EGFR PACC突变检测、临床意义、治疗策略及不良反应管理等关键问题。现有证据表明,不同EGFR PACC突变位点对各类EGFR-TKI敏感性存在显著差异。鉴于此,精准检测EGFR PACC突变对筛选EGFR-TKI获益人群至关重要。《共识》建议,应对所有晚期非小细胞肺癌患者进行EGFR检测时应覆盖PACC突变位点,建议使用具有高灵敏度的检测技术(如NGS),避免漏检。

在治疗策略方面,《共识》基于大量的临床研究证据,为医生和患者提供了详细的指导。例如,第三代EGFR-TKI伏美替尼是目前唯一一个针对EGFR PACC突变人群开展了前瞻性临床研究的治疗药物。研究结果显示,伏美替尼对多种PACC突变类型均展现出良好的抗肿瘤活性和可控的安全性,为临床实践提供了高级别证据支持。基于现有证据,《共识》建议,对于确诊的EGFR PACC突变晚期NSCLC患者,可考虑将240mg伏美替尼作为一线治疗选择。

此外,共识还对治疗过程中常见不良反应(如皮疹、腹泻、甲沟炎等)的预防和管理提出了具体建议,并明确了疗效评估标准和随访流程,致力于实现患者全程管理的标准化和精细化。

3

推广普及:让精准医疗理念落地生根

《共识》的发布仅是第一步,推动其落地、让更多临床医生尤其是基层医生理解并充分应用PACC突变相关知识同样至关重要。只有让更多的医生和患者了解PACC突变的相关知识与临床价值,才能在更大范围内实现肺癌的精准诊疗。

徐佳晨教授介绍,将PACC突变单独分型并进行深入探索和后续指导,对患者和医生都具有重要意义。对于患者而言,可实现更精准的检测与治疗,同时能更主动地了解疾病,与医生共同参与疾病管理,明确努力方向。而医生对此概念的认知也相对匮乏,此前的相关调研显示,仅约3%医生熟知PACC概念。因此,PACC概念的提出和《共识》的发布,能促进患者与医生共同努力,推动相关领域研究和实践不断发展。

未来,随着更多临床数据的积累和新药物的研发,相信PACC突变患者的治疗策略还将进一步优化。而此次《共识》的推出,无疑将显著推动我国肺癌诊疗的规范化、同质化进程,最终让更多患者从精准医疗中获益,迎来更长、更优质的生存。

文章声明:本文中所涉及的信息旨在传递医药前沿信息和研究进展,不涉及诊疗方案推荐,临床上请遵从医生或其他医疗卫生专业人士的意见与指导。