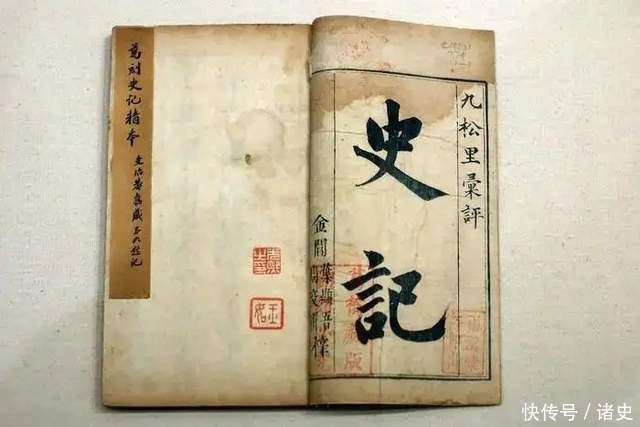

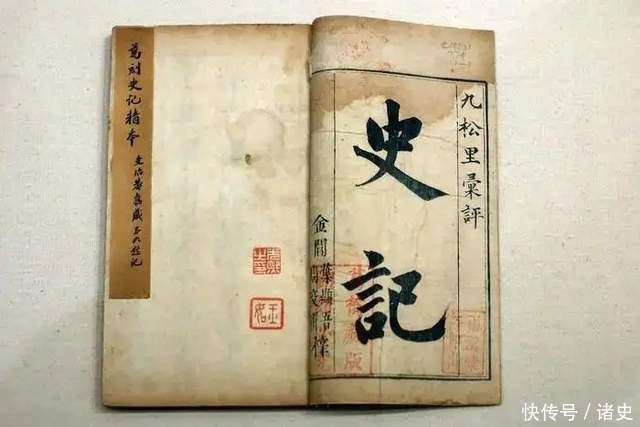

所谓度量衡,是指用于测量物体长度、容积(大小)和重量的标准体系。这一体系对人类社会的正常运转至关重要,如果没有统一的度量标准,无论是日常交易往来,还是科学研究探索,都将陷入混乱无序的状态。秦始皇在完成六国统一后,随即推行了全国范围内的度量衡标准化改革,这一举措不仅是他治国理政的重要功绩,更为中国在之后数千年间保持世界先进地位奠定了制度基础。 关于中国度量衡的起源,《史记》中记载可以追溯到大禹治水时期。书中描述大禹左持准绳,右执规矩,依四时变化,划分九州疆域,开辟九条通道,治理九处沼泽,测量九座高山。这段记载表明,当时为了完成如此宏大的水利工程,必须建立相对统一的测量标准,否则难以进行精确的大规模测量和施工。正是这种实际需求,促使大禹时代产生了中国最早的度量衡体系,改写了此前没有标准计量方法的历史。

然而,中国文明的历史远比大禹时代更为悠久。考古证据显示,中国的农业文明可以追溯到1.4万年前,天文观测活动也有上万年的历史。这就引出一个疑问:在如此漫长的史前时期,古人是如何进行生产活动、开展贸易往来的?最新的考古发现给出了答案,证明至少在4800年前,中国先民就已经掌握了度量衡的概念。

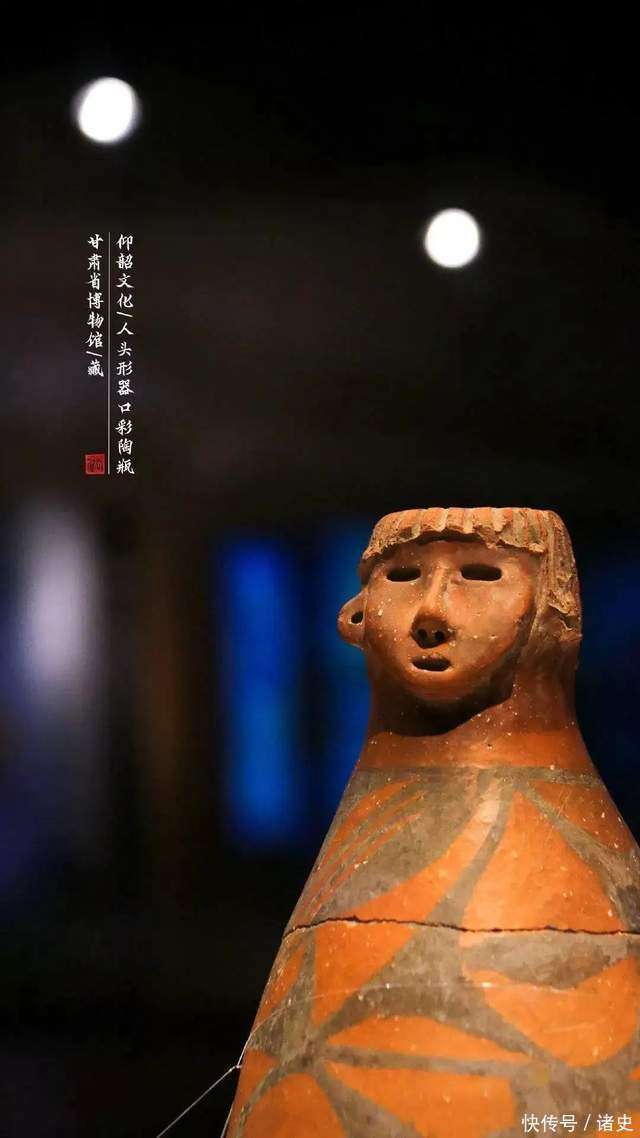

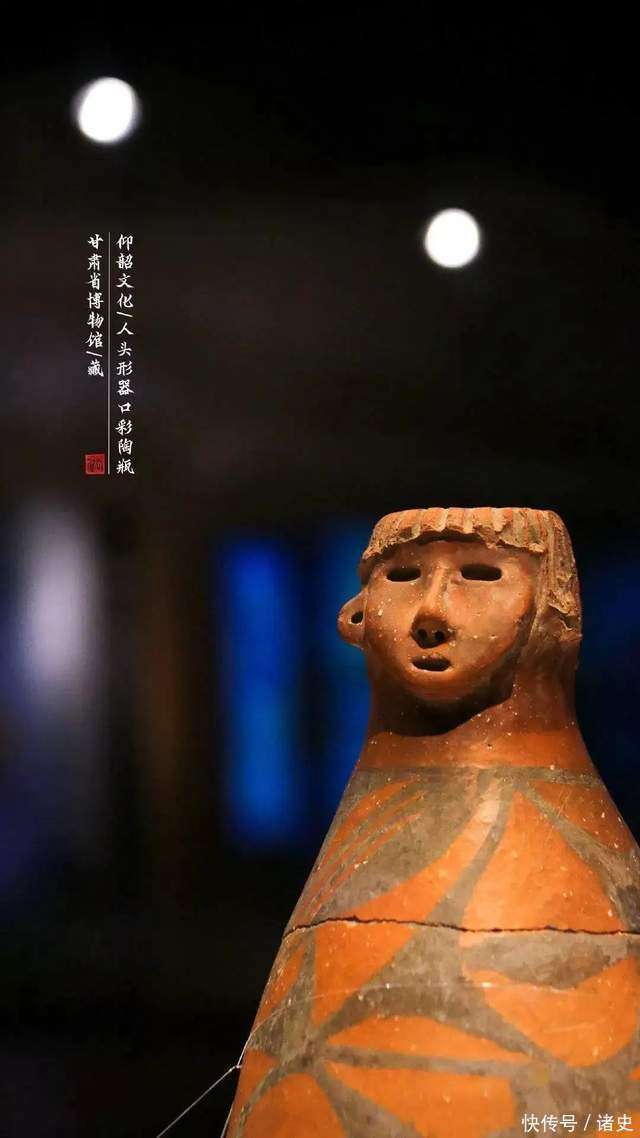

甘肃天水秦安的大地湾遗址为我们提供了关键证据。这个跨越6万年至4800年前的遗址,在中华文明起源研究中具有特殊地位。考古人员在距今4800年的仰韶文化晚期地层中,发现了一组造型独特的陶制容器,包括泥质槽状条形盘、夹细砂长柄麻花耳铲形抄、泥质单环耳箕形抄以及泥质带盖四把深腹罐等。这些器物的特别之处在于它们精确的容积比例关系。经测量,条形盘容积约为264.3立方厘米,铲形抄约为2650.7立方厘米,箕形抄约为5288.4立方厘米,四把深腹罐则达到26082.1立方厘米。除箕形抄是铲形抄的两倍外,其他容器之间都保持着十倍的递增关系。

这些发现至少可以得出三个重要结论:首先,中国使用十进制计量系统的历史至少可以追溯到4800年前;其次,制作如此精确的容器需要相当的几何知识,说明当时已掌握基础几何学;第三,这些容器显然不是普通生活用具,而是专门用于计量的标准量器。这一发现将中国度量衡的历史大大早于大禹时代。

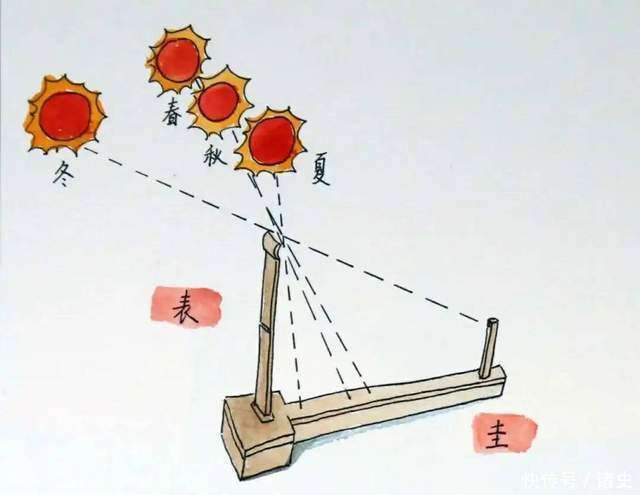

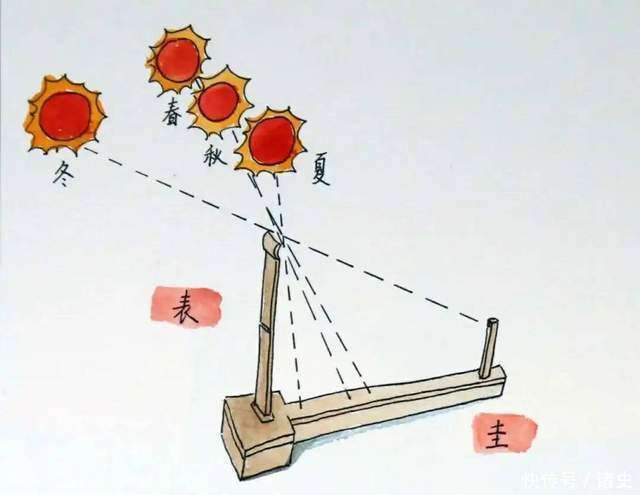

更令人深思的是,大地湾遗址的起始年代与非洲起源说中现代智人到达中国南方的时间相吻合。当时正值末次冰期最盛期(约2.1万年前),中国北方的古人类几乎全部消亡,这为研究中国早期人类活动提出了新的课题。 在天文考古领域,中国度量衡的起源时间更为久远。古代天文学使用的圭表和规矩等测量工具,在多个史前遗址中都有发现。距今9000年的贾湖遗址出土了骨制规矩;6500年前的西水坡遗址发现了用于观测日影的表和青龙白虎星象图;4300年前的陶寺遗址则出土了刻有20个刻度的圭尺,与现代测量的夏至日影长度精确对应。这些发现证明,中国古人很早就建立了固定的长度标准,最初是以人体部位(如股骨)作为基准,后来逐渐发展出更精确的测量工具。

相比之下,虽然苏美尔、古埃及等古文明在天文学理论上有所建树,但缺乏实物证据支持。中国的考古发现则提供了完整的度量衡发展脉络,证明其起源远比《史记》记载的要早。夏商周时期虽然已有成熟的度量衡体系,但因资料残缺,今人尚不能完全了解。直到秦汉时期,随着更多实物证据的出土,这一时期的度量衡制度才逐渐清晰。例如,后世发现张仲景的一些古方疗效不佳,正是因为后世度量衡标准变化导致剂量计算出现偏差所致。这些发现都印证了中国古代度量衡体系的悠久历史和持续发展。