大众卫生报·新湖南客户端9月19日讯(通讯员 夏牡丹 阳颖)晨光初现时,刘曙东已站在娄底市第一人民医院重症医学科(ICU)病房。

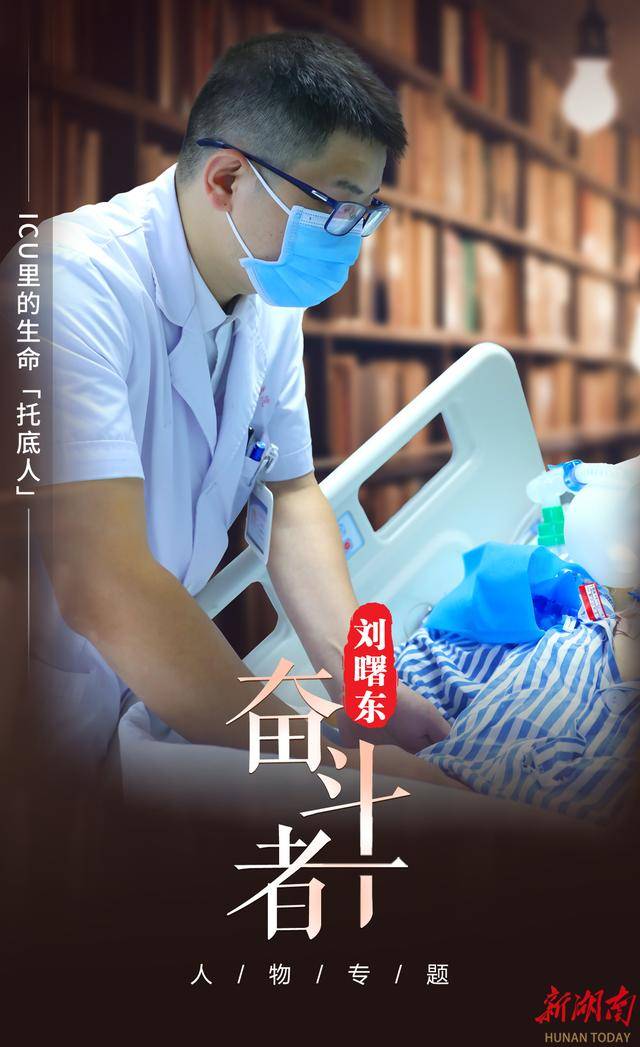

病房里,心电监护仪的滴答声此起彼伏,如同生命最密集的呼吸节律。刘曙东快步走到邱先生病床前,俯身查看邱先生情况,仔细调整呼吸机参数。此前,慢性肾功能不全、身患尿毒症等多重基础性疾病的邱先生曾心跳骤停10多分钟。而此刻,邱先生血氧饱和度数值正常,神态舒展。

“我们是在为生命‘托底’,做那个在最后一刻也不放弃的人。”作为娄底市第一人民医院ICU副主任,刘曙东始终守护在生死临界点上,与死神争夺生命。

2017年,刘曙东主动请缨,跟随团队赴上级医院进修。学成归来后,他将先进技术广泛应用于临床实践,迅速成长为急危重症疾病诊疗的中坚力量。从最初的几张病床起步,到如今拥有48张现代化监护病床的综合性ICU,刘曙东与团队共同书写了医院重症医学的发展史。这段从无到有的历程,磨砺了他坚韧的性格和对重症医学的深刻理解。

刘曙东带领团队全面评估患者病情,为其制定最合适的治疗方案。

在ICU这个没有硝烟的战场,刘曙东每天都在和死神赛跑。

2018年11月18日,43岁的彭先生被确诊为重症急性坏死性胰腺炎,送入娄底市第一人民医院ICU时,已出现多器官衰竭:心率很快,呼吸急促,血压降至危险水平,肾功能衰竭合并呼吸衰竭,腹腔大量渗液。

“患者还很年轻,我们不能放弃。”面对凶险复杂的病情,刘曙东没有犹豫。升压药物维持循环、血液净化清除毒素、精准补液维持水电解质平衡……在抗感染与抗休克的艰难拉锯中,刘曙东带领团队精准施策、寸土必争。

73个日夜的守护,医疗团队最终将彭先生从死亡线上拉回。出院时,彭先生十分感激:“是你们给了我第二次生命。”这场旷日持久的生命保卫战,是对团队意志和技术的双重淬炼,也让刘曙东更深切体会到坚持的意义。

患者平安出院时的微笑和感谢,是刘曙东一路前行的原动力。

在ICU,每位患者的平安出院都是技术与意志的考验。

时间回到2022年3月28日。那天,56岁的蒋先生从冷水江市转院而来。“患者脑梗死、心房颤动、脑室大量出血预后凶险。”在刘曙东的协调下,多学科团队完成了一场生命接力。术后,蒋先生转入ICU,刘曙东带领团队实施精细化围手术期管理,24小时守在蒋先生病床旁,时刻关注呼吸机参数。

32天后,当蒋先生成功脱机、清晰说出“谢谢”二字、平安走着出院时,整个医护团队都为他欢呼。之后随访,曾命悬一线的蒋先生功能恢复良好,已能独立生活。

然而,ICU的考验远不止于此。有时,最大的困难在于治疗方案本身存在两难困境。

2024年7月21日,49岁的梁先生因心肌梗死入院,冠脉造影显示“右冠狭窄、左主干体部完全闭塞”,心脏介入手术后出现严重并发症。在ICU监护期间,梁先生反复消化道出血,抗凝治疗与止血需求形成尖锐矛盾。怎么办?

刘曙东当机立断,在维持循环稳定的前提下,创新性调整治疗方案,在矛盾中寻找平衡点,终于稳定病情。出院时,梁先生及其家属赠送锦旗以表感谢。

在矛盾中找到微妙平衡,是刘曙东在无数次实践中练就的硬功夫。

而邱先生的抢救案例,更是惊心动魄。入院第2天,邱先生出现心跳骤停,刘曙东带领团队实施高质量心肺复苏,持续胸外心脏按压的同时启动脑保护策略,10多分钟后成功将患者从死亡线上拉了回来。

当心电监护仪重新跳出规律的波形时,抢救团队的衣服已被汗水浸透。令人欣慰的是,邱先生脑复苏效果良好,最终康复出院。“这类患者需要时刻守护,是无数日夜坚守换来的生命奇迹。”刘曙东说。

在医疗技术上,刘曙东始终追求卓越。2019年,他参加中南大学湘雅医院“重症患者床旁血液净化专项技能规范培训”;2024年,完成湖南省“重症超声导向的重症患者精准化管理”培训。每晚坚持研读最新医学指南,工作间隙反复观看操作视频……正是这种执着,让他熟练掌握了呼吸支持、血流动力学监测等多种技术,在呼吸系统重症感染、多器官功能衰竭、脓毒性休克等急危重症救治领域积累了丰富经验。

“医学不仅需要精湛技术,更需要人文关怀的温度。”刘曙东深知,ICU的每一次成功,都离不开团队的协作和对细节的极致追求。

刘曙东以身作则,带领科室团队刻苦钻研业务技术。

作为科室副主任,刘曙东始终发挥带头模范作用。他以身作则,严格要求,坚持每周开展业务学习,组织人员轮训;建立三级病历质控制度,确保每个医护人员掌握核心技术。此外,科室还实施“精细化护理”方案,为昏迷患者播放家属录音,调整灯光避免昼夜颠倒,这些细节让ICU不再是冰冷的医疗空间。近年来,这支队伍历经多次抢救任务的淬炼,成为医院攻坚克难的尖兵力量。

“医学是有局限的,但我们对生命的尊重和努力,是无限的。”当夕阳透过ICU的玻璃窗,在监护仪上投下斑驳光影,刘曙东仍在病床间穿梭巡视。从青涩医学生到重症医学专家,从科室开拓者到团队领路人,变化的是岁月,不变的是他守护生命的初心。