虎牢关之战:窦建德与李世民的生死博弈

一、战局僵持与凌敬的计策

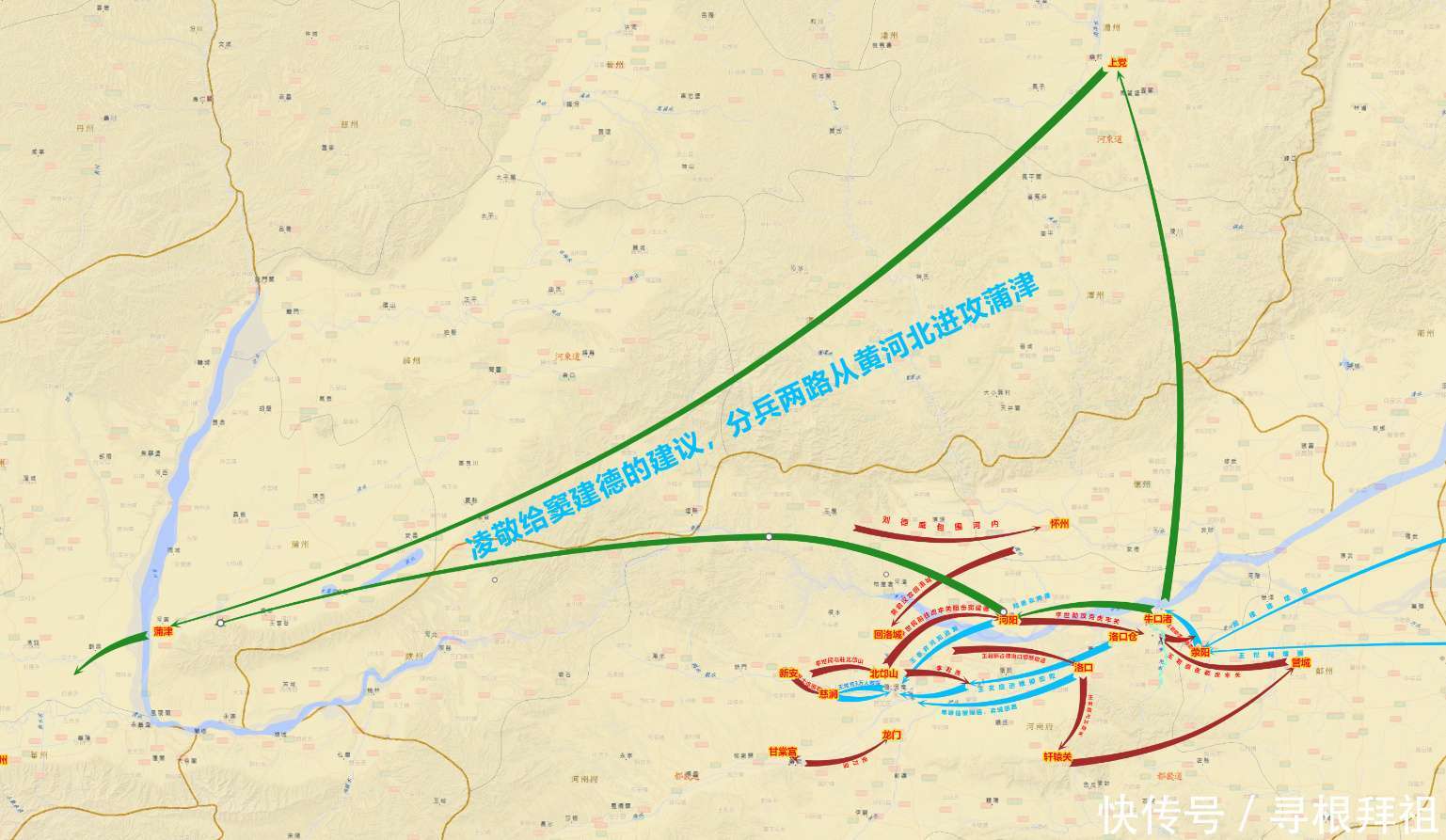

在虎牢关之战中,唐军与窦建德的夏军对峙了一个多月,夏军始终无法突破唐军的防线。为了打破僵局,窦建德的谋士凌敬提出了一个大胆的战略:“越过太行山,攻占上党,再直逼蒲津。”后人多认为,如果窦建德采纳此计,不仅能解洛阳之围,甚至可能改变天下格局,形成三足鼎立之势。

凌敬的计策听起来气势磅礴,颇有“谈笑间樯橹灰飞烟灭”的豪迈,但窦建德为何拒绝?凌敬的计策真的高明吗?答案未必如此,我们需要从当时的背景说起。

二、洛阳之围:李世民的蚕食战术

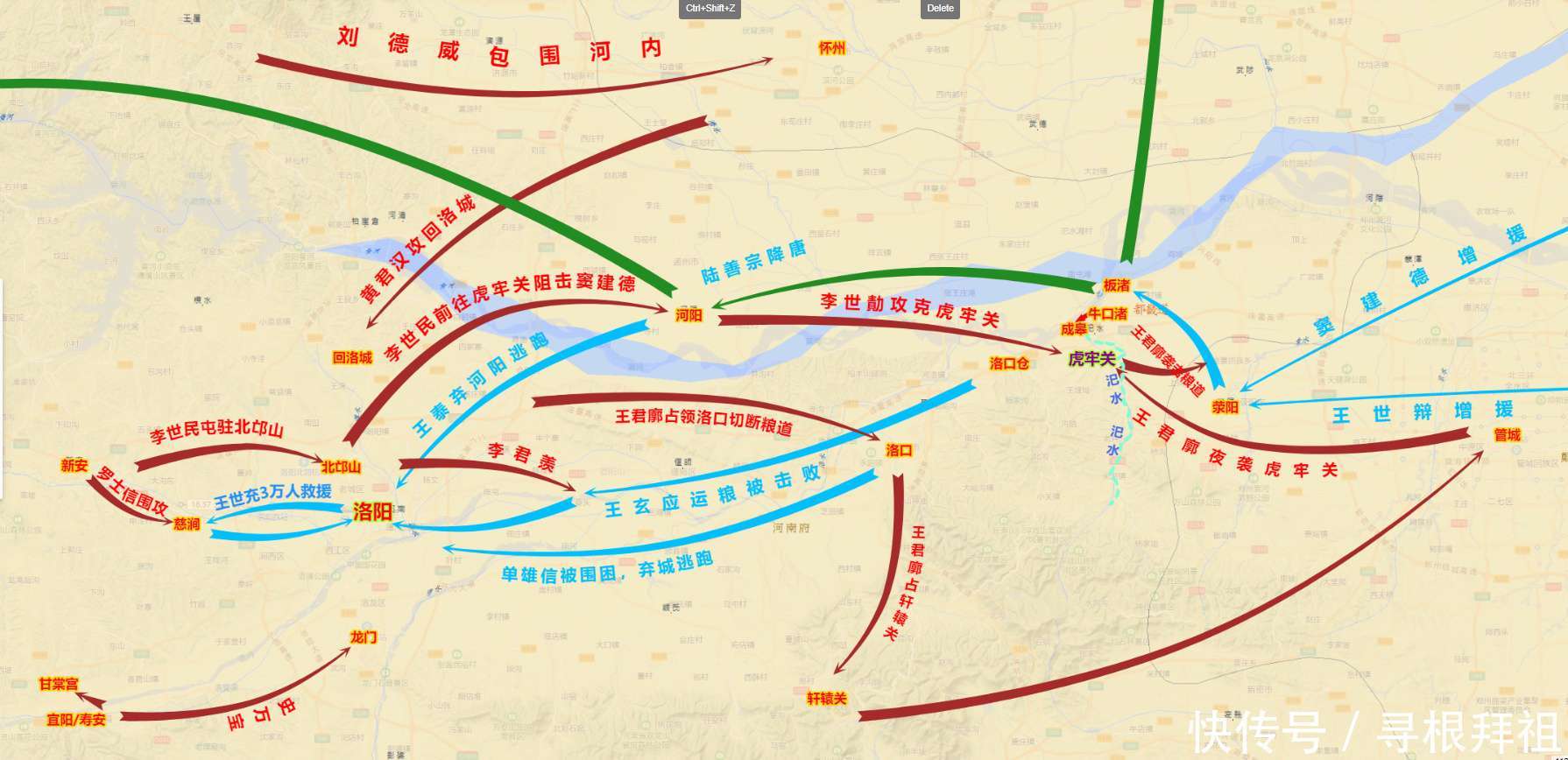

武德三年(620年)七月,李世民率军抵达新安,正式对王世充的大郑政权发起进攻。他采用“剥洋葱”战术,从外围逐步蚕食,最终将王世充困在洛阳城内。唐军的部署如下:

- 李世民坐镇新安,距离洛阳七十里;

- 西线:罗士信占领慈涧,距洛阳四十余里;

- 南线:史万宝攻占宜阳、甘棠宫及龙门,控制洛阳南侧;

- 东线:王君廓夺取洛口,切断王世充粮道,并包围虎牢关;

- 北线:刘德威、黄君汉分别攻占河内、孟津及回洛城,封锁洛阳北面。

经过数月鏖战,唐军又攻下周边三十二州,洛阳彻底孤立。李世民索性将大营推进至北邙山,距离洛阳仅十几里,准备发起总攻。

三、王世充的绝境与窦建德的援军

王世充屡战屡败,到武德四年二月,河阳失守、淮州刺史投降、运粮队被全歼,洛阳已陷入绝境。他试图求和,但李世民只回了一句:“自缚来降,酒肉招待。”

然而,濒临崩溃的郑军竟爆发出惊人战斗力,双方陷入拉锯战。期间,李世民两次险些丧命:一次在打猎时被单雄信突袭,幸得尉迟敬德相救;另一次在谷水之战中,因孤军深入被围,坐骑中箭,靠丘行恭拼死护卫才脱险。

攻城战同样艰难,洛阳城防坚固,唐军猛攻二十余日仍无进展。此时,唐军已疲惫不堪,萧瑀、封德彝等人主张撤军,但李世民坚持认为王世充已是强弩之末,破城在即。

然而,一个意外消息打乱了计划:窦建德率十万大军驰援王世充,直逼虎牢关。

四、窦建德的抉择与凌敬的争议

李世民原本未将窦建德视为威胁,认为夏军难以突破河内防线,且窦、王二人素有嫌隙。但窦建德深知“唇亡齿寒”,决定联手王世充。他避开河内,改道曹州、杞州,直扑虎牢关。

面对夏军来势汹汹,唐军内部再度出现退兵之声。但将领郭孝恪、薛收力主迎战,建议分兵围困洛阳,主力东进虎牢关阻击窦建德。李世民采纳此策,亲率3500精骑抢占虎牢关。

双方在汜水对峙两月,均未轻举妄动。此时,凌敬献计:夏军应渡黄河攻河阳,北上太行山,威胁蒲津,迫使李世民回援。这一计划看似高明,但窦建德最终未采纳。

五、凌敬计策的致命缺陷

后人常惋惜窦建德错失良机,但凌敬的计策实则漏洞百出:

1. 路线不切实际:夏军需穿越唐军多道防线,长途奔袭千里,难以实现“传檄而定”。

2. 兵力暴露行踪:十万大军行动迟缓,无法隐蔽,一旦攻河阳便会暴露意图。

3. 唐军兵力充足:李世民手握十五万大军,即便分兵救援,仍可维持洛阳围困,夏军反陷险境。

六、更优策略:以拖待劳

其实,窦建德的最佳策略是“拖”。唐军粮草已现危机,若夏军按兵不动,李世民将被迫冒险进攻或撤军,届时窦建德可坐收渔利。可惜,他未能抓住这一机会。

凌敬的计策看似宏大,实则脱离实际。真正的胜机在于耐心,而非冒险。