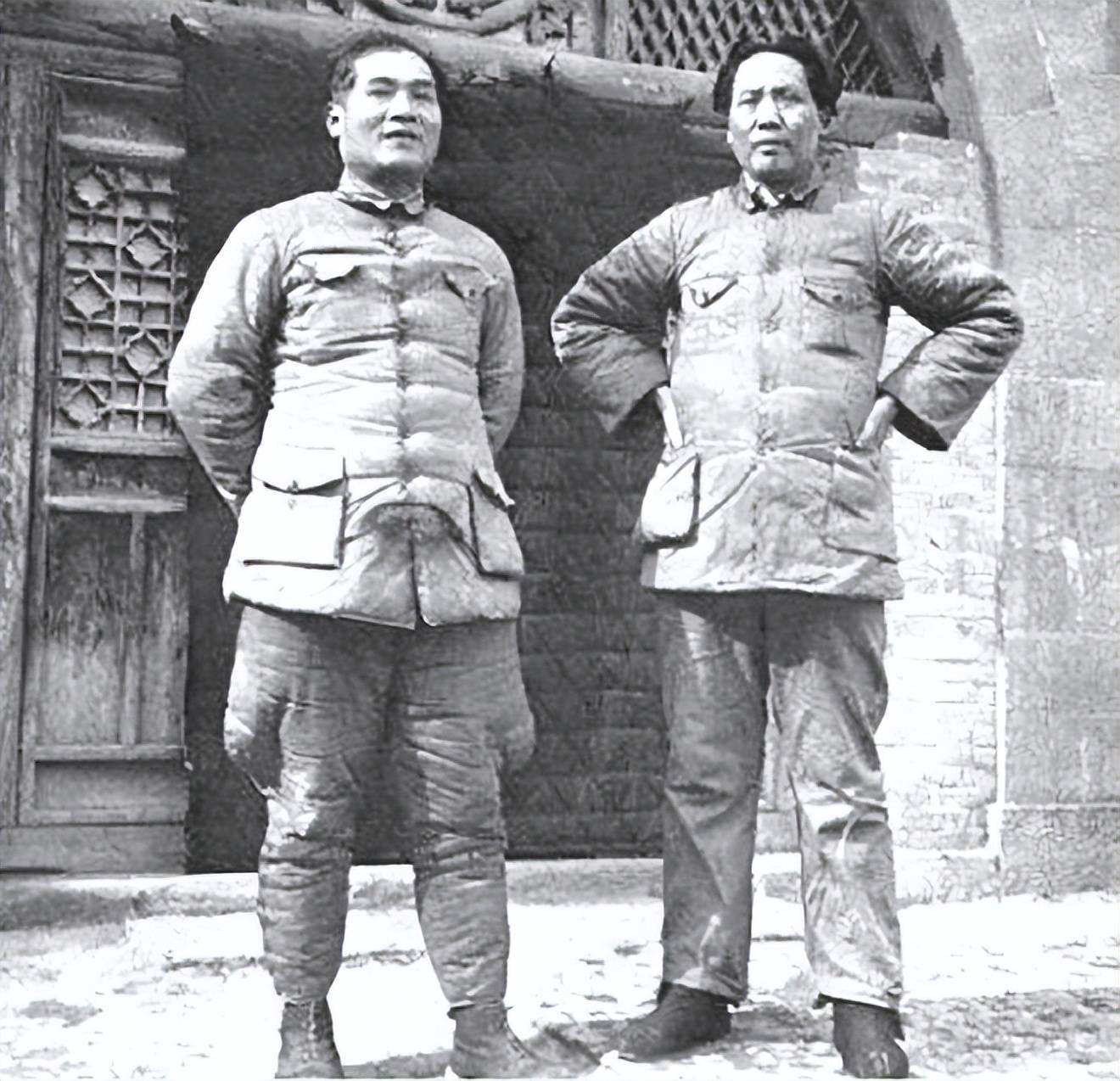

中央红军经过万里长征的艰难跋涉,终于在陕北站稳脚跟。此时,他们与张学良率领的东北军多次交手。令人振奋的是,红军屡战屡胜,这一系列胜利让张学良对这支队伍产生了新的认识。他开始认真思考:共产党领导的红军究竟是怎样的一支力量?他们真正的战略意图是什么?这种思想转变,标志着张学良不再简单地将红军视为可以轻易剿灭的流寇。

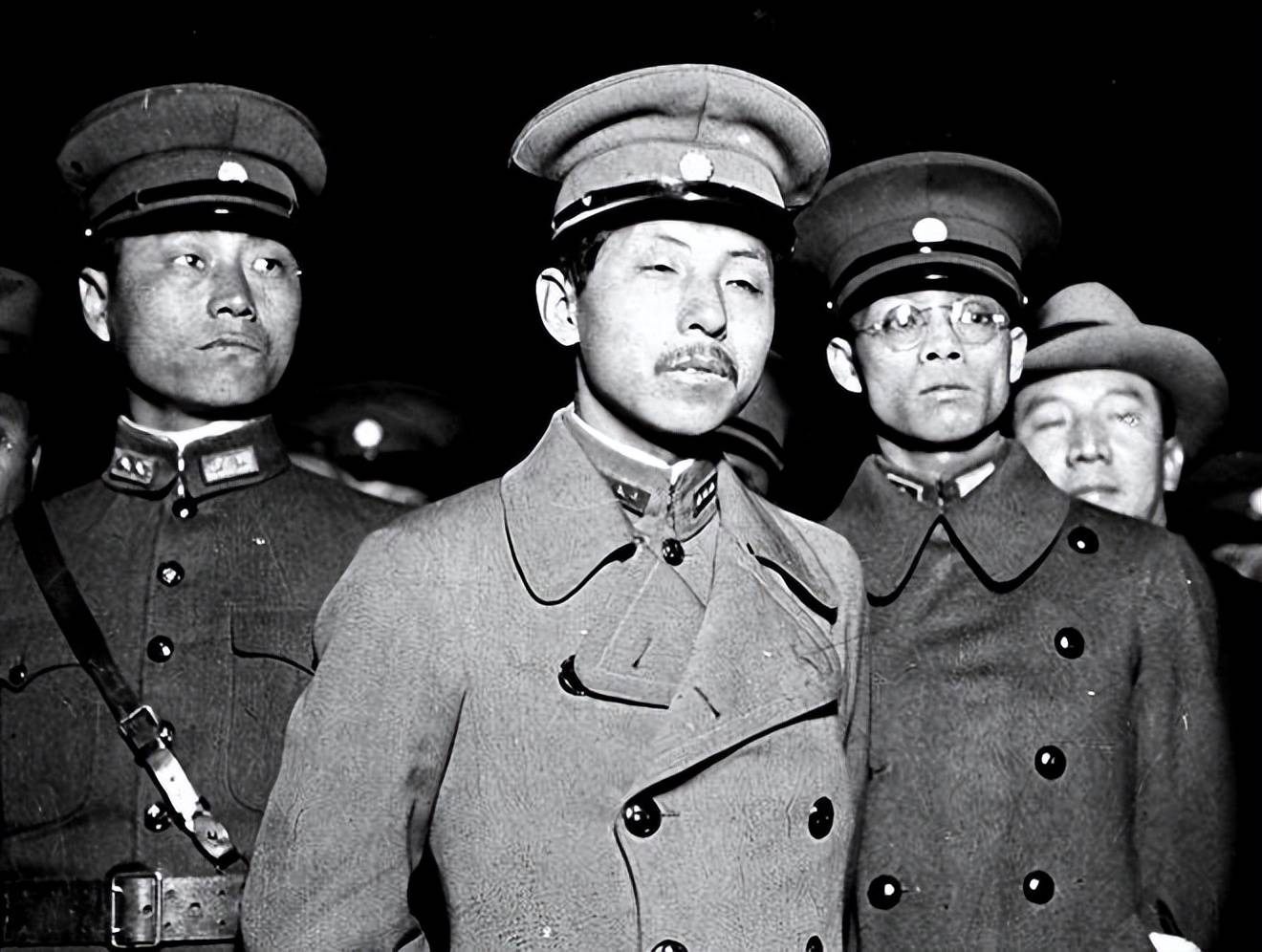

1936年3月4日,在陕西洛川的一处秘密会面地点,张学良与中共代表李克农进行了长达数小时的深入交谈。会谈中,张学良直截了当地抛出了三个关键问题,每个问题都直指当时国共关系的核心矛盾。

第一个问题关于抗日的真实性:你们口口声声说要抗日,为何不去东北前线?张学良的质疑不无道理。作为东北军的统帅,他亲眼目睹家乡沦陷,对红军远走西北的做法难以理解。他激动地说:我的家乡正在日寇铁蹄下呻吟,你们若真抗日,为何不与我并肩作战?

李克农沉着应答,详细解释了红军的处境:我们是被迫长征。蒋介石的百万大军将我们逼出江西,一路上围追堵截。陕北虽非抗日前线,但这里群众基础好,便于我们休整发展。他进一步说明:抗日需要实力,我们现在需要先站稳脚跟,才能更好地打击日寇。

第二个问题直指红军内部团结。张学良提到不久前发生的张国焘分裂事件:听说你们内部闹分裂,这样的队伍如何让人放心合作?这个问题确实戳中了红军的痛处。1935年张国焘另立中央的举动,曾给红军造成严重危机。

李克农坦然承认:确实发生过不愉快的事。但真理越辩越明,现在广大指战员都认识到团结的重要性。他充满信心地表示:分裂只是暂时的,最终大家都会回到正确路线上来。后来的历史发展印证了这一点,张国焘的部队在遭遇挫折后,最终与中央红军会师。

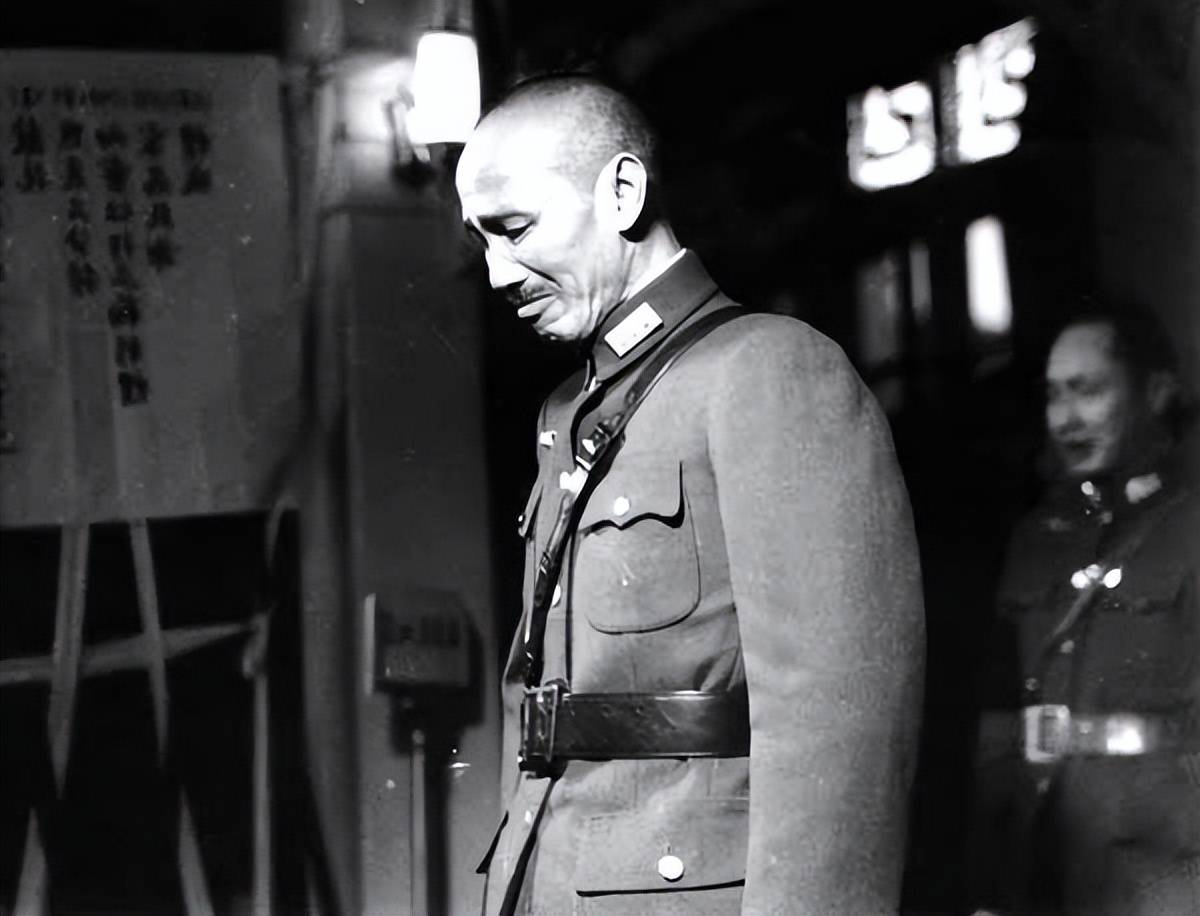

最后一个问题最为尖锐:你们为何一定要反对蒋委员长?张学良认为,抗日需要集中全国力量,而蒋介石掌握着国家政权和主要军事力量。李克农则列举了蒋介石攘外必先安内政策的危害:九一八事变时他下令不抵抗,坐视东北沦陷。现在我们提出'反蒋抗日',就是要团结真正愿意抗日的力量。

这场对话持续到深夜。据在场人员回忆,张学良听完解释后陷入沉思,不时点头。这次会谈成为他思想转变的重要契机,为半年后的西安事变埋下了伏笔。多年后,张学良仍对这次会谈记忆犹新,他称赞李克农既有文人的智慧,又有武将的胆识,并赋诗表达未能与其并肩抗日的遗憾。这段历史插曲,展现了在民族危亡关头,不同政治力量间复杂博弈与可能的合作空间。