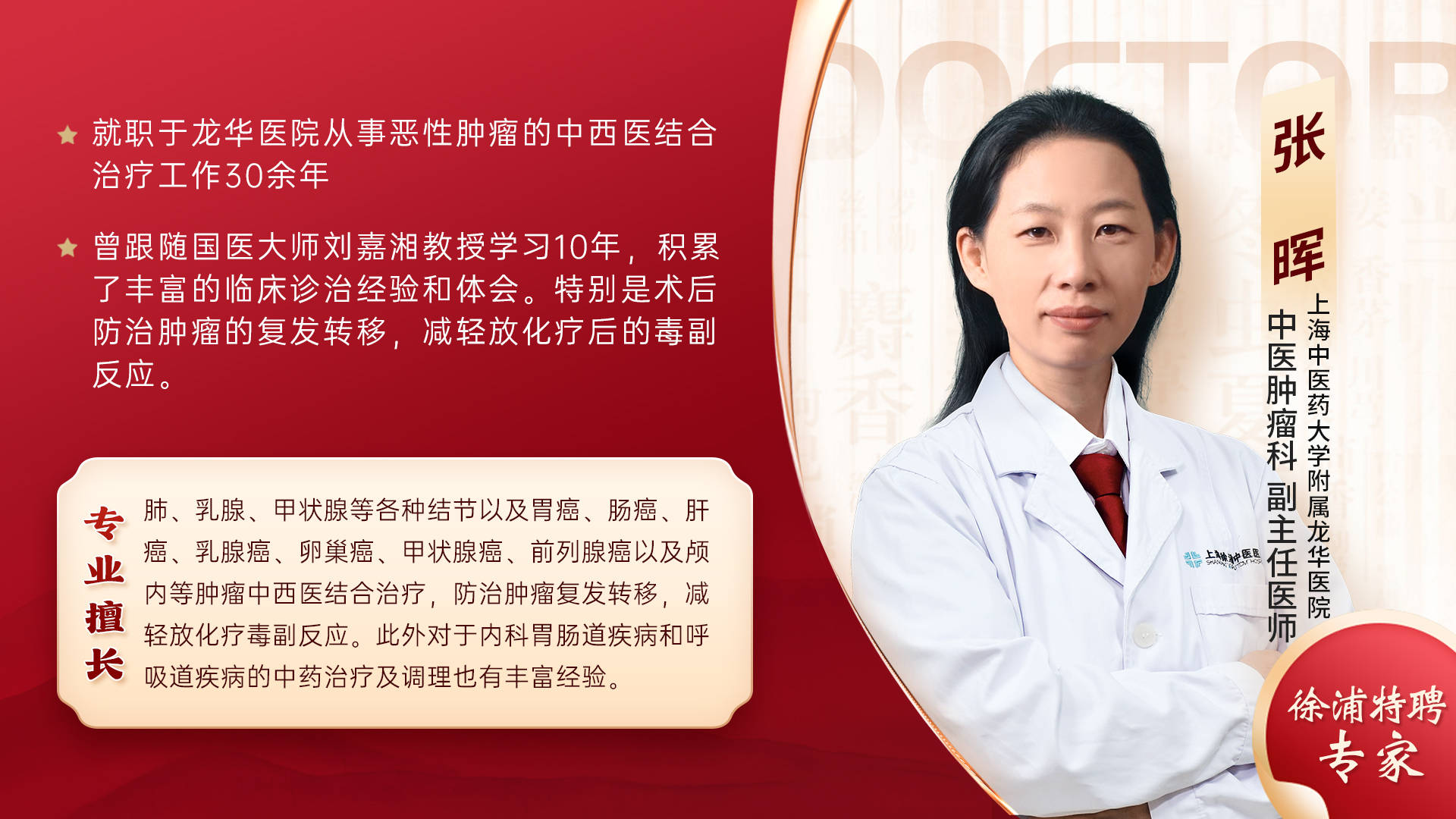

很多 40 岁以上人群认为 “自己没胃痛、胃胀,就不用做胃镜”,却不知这种想法可能错过胃癌早期发现的机会。对此,徐浦特聘专家张晖指出,40 岁是胃癌筛查的 “关键节点”,哪怕没有任何胃部不适,也建议做一次胃镜检查 —— 因为胃癌早期多无症状,等到出现疼痛、出血等明显症状时,往往已发展至中晚期,治疗难度大幅增加。

胃癌早期 “无症状”,是最危险的 “隐藏属性”

张晖主任解释,胃癌早期肿瘤体积小,仅局限于胃黏膜表层或浅层,对胃部功能影响微乎其微,因此多数患者无任何典型症状:

- 核心特点:早期胃癌的 “无症状” 并非绝对,少数人可能出现轻微、短暂的不适(如偶尔餐后腹胀、轻微嗳气),但这些症状无特异性,与普通消化不良、胃炎症状高度相似,且会自行缓解,极易被忽视;

- 数据警示:临床数据显示,约 70%-80% 的早期胃癌患者无明显症状,确诊时已处于中晚期的患者占比超 60%,而早期胃癌通过规范治疗,5 年生存率可达 90% 以上,中晚期不足 30%,差距的关键就在于 “是否早期发现”;

- 关键:40 岁后人群胃黏膜开始逐步老化,且可能已累积多年的慢性损伤(如幽门螺杆菌感染、炎症刺激),即使无症状,也需通过胃镜主动排查,而非被动等待症状出现。

40 岁后必查胃镜,3 个核心原因不能忽视

40 岁后无论有无症状,都建议做胃镜检查,背后有 3 个关键原因,与胃癌发病规律和人群特点高度相关:

1. 40 岁后胃癌发病率 “显著上升”

胃癌发病随年龄增长呈明显上升趋势,40 岁是重要分水岭:

- 流行病学数据显示,40 岁以下人群胃癌发病率不足 1%,而 40 岁以上人群发病率快速攀升,50 岁后更是进入高发期;这是因为随着年龄增长,胃黏膜修复能力下降,长期累积的幽门螺杆菌感染、炎症、饮食损伤等风险因素,会逐步增加细胞癌变概率,40 岁后做胃镜,能及时发现早期病变,阻断癌变进程。

2. 胃镜是 “唯一能发现早期胃癌” 的金标准

目前尚无任何检查能替代胃镜在早期胃癌筛查中的作用:

- 胃镜可直接观察胃黏膜表面情况,能发现直径仅几毫米的微小病变(如胃黏膜糜烂、息肉、早期癌灶),且发现可疑病变时可同步取活检,通过病理检查明确是否为癌前病变或早期胃癌;而腹部超声、钡餐等检查,难以发现早期微小病灶,易出现漏诊,等到能通过这些检查发现胃癌时,多已发展至中晚期。

3. 无症状人群可能暗藏 “高危因素”

40 岁后人群中,很多无症状者其实存在胃癌高危因素,却未察觉:

- 常见高危因素包括:幽门螺杆菌感染(全球约 50% 人群感染,多数无症状)、长期高盐饮食(如爱吃咸菜、腌肉)、胃癌家族史(一级亲属患胃癌,本人风险升高 2-3 倍)、慢性萎缩性胃炎 / 胃息肉病史(癌前病变,多数无症状);这些因素会持续损伤胃黏膜,增加癌变风险,40 岁后通过胃镜筛查,能及时发现这些 “隐藏隐患”,早干预早治疗。

张晖主任:40 岁后胃镜筛查,科学建议分 2 类

- 普通人群(无高危因素、无症状):40 岁后做第一次胃镜,若检查结果正常,可每 2-3 年复查一次;若发现轻度炎症或小息肉,可每年复查一次,动态监测胃黏膜变化;

- 高危人群(有家族史、幽门螺杆菌感染、慢性胃病等):40 岁后需提前筛查,首次胃镜后,若存在幽门螺杆菌感染,需先根治,再每年复查一次;若存在癌前病变(如萎缩性胃炎、腺瘤性息肉),需遵医嘱每 6-12 个月复查一次,密切监测病变变化,避免发展为胃癌。

40 岁后胃镜筛查,不是 “选择题” 而是 “必答题”。“不要因‘没症状’就忽视,胃癌早期的‘无症状’正是它最危险的地方 —— 主动做胃镜,才能早发现、早干预,最大程度降低胃癌风险,守护胃部健康。”