红军长征胜利抵达陕北

1935年10月,历经千难万险的红军终于抵达陕北,完成了举世闻名的二万五千里长征。然而,蒋介石坚持“攘外必先安内”的政策,不甘心失败,迅速调集大军围攻陕北。其中,刚刚在东北沦陷中失去家园的16万东北军也被派往关中地区。张学良作为东北军少帅,被任命为西北剿总副司令,代行总司令职权,负责指挥对红军的围剿行动。

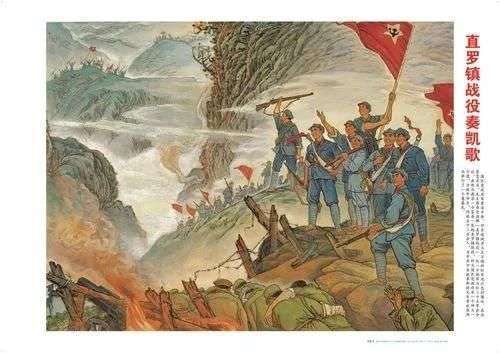

东北军遭遇三连败

战斗打响后,东北军上下轻视装备简陋的红军,结果在劳山、榆林桥和直罗镇三场战役中接连惨败,损失了三个师的兵力和大批武器装备。远在南京的蒋介石得知后勃然大怒,不仅拒绝补充兵力和装备,反而撤销了这三个师的番号,并扬言要追究战败将领的责任。这一系列打击让张学良深受刺激,他对“剿共”彻底失去了热情,但未来的出路在哪里,他一时也陷入了迷茫。

李克农肩负统战使命

此时,中共中央在瓦窑堡会议上确立了建立抗日民族统一战线的方针,决定团结一切可以联合的力量。为此,中央成立了联络局,由被誉为“红色特工王”的李克农担任局长。他的首要任务就是争取张学良的东北军。为了直接联系张学良,李克农在俘虏的东北军官兵中物色人选,最终发现了第107师619团团长高福源。

高福源成为关键桥梁

高福源早年就读于北京辅仁大学,在“五四运动”的感召下投笔从戎,后毕业于东北陆军讲武堂。凭借出色的军事才能,他深受张学良器重,曾担任张学良卫队的营长、团副等职。1927年,张学良组建东北模范学生队时,高福源被委以教育处中校主任的重任。被红军俘虏后,经过两个月的思想教育,他主动提出愿意返回东北军,为红军与张学良牵线搭桥。

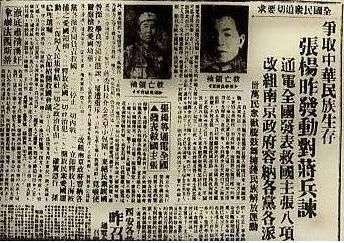

张学良邀请秘密会谈

高福源不负众望,成功说服张学良与红军接触。1936年1月19日,李克农冒着巨大风险,只身前往洛川东北军第67军军部,与军长王以哲展开谈判。尽管双方仍处于敌对状态,且李克农本人被悬赏十万大洋通缉,但东北军内部已对内战心生厌倦,谈判进展顺利。

洛川会谈达成共识

1月23日晚,张学良亲自赶到洛川与李克农会面。李克农详细介绍了中共的抗日民族统一战线政策,表达了红军愿与东北军合作抗日的诚意。张学良也坦陈了自己抗日无门的苦闷,表示愿意停止内战,并推动西北地区的军事力量联合抗日。这次会谈为后来的“西北大联合”奠定了基础,也为西安事变的爆发埋下了伏笔。