晨起困倦、舌苔厚腻、大便黏腻不爽——这些信号提示你的身体可能正在与“湿气”作斗争。

在中医理论中,超过60%的亚健康状态与湿气有关。现代人因饮食结构改变、运动减少、空调依赖等因素,湿气问题日益普遍,且常被误认为普通疲劳而忽视。

湿气非一日形成,它是生活习惯长期积累的结果。科学祛湿不是简单喝红豆薏米水,而是系统调整生活方式,恢复身体自身的水液代谢能力。

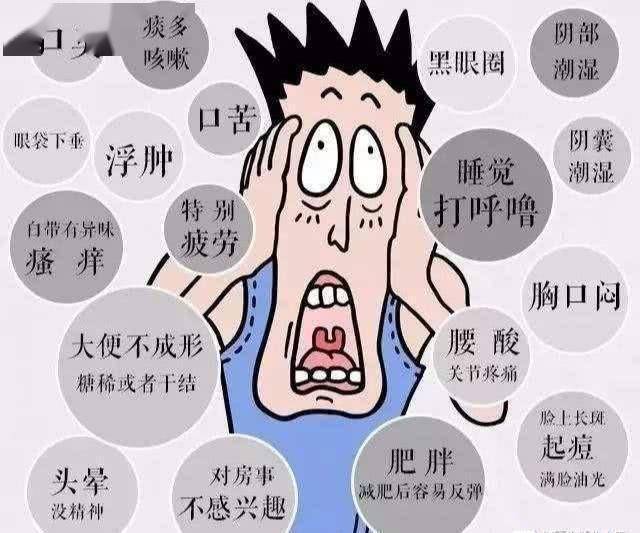

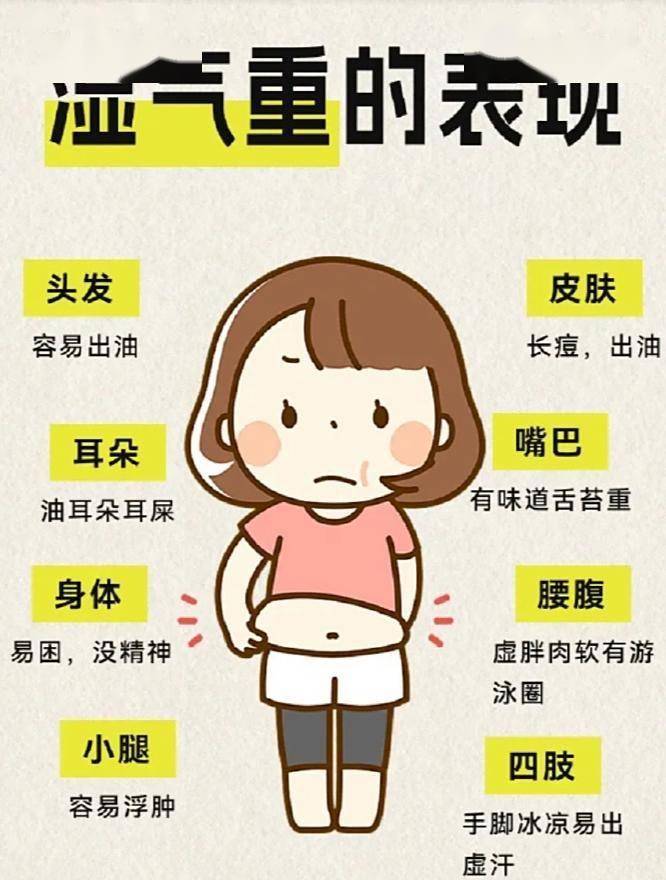

湿气重的表现多样,可从外在症状初步判断:

头部与四肢:晨起困倦、头重如裹(像裹着湿毛巾)、四肢沉重乏力。下午三四点异常困倦,小腿发酸发沉。

消化系统:口淡乏味或口甜黏腻,舌苔厚腻(白腻为寒湿,黄腻为湿热),大便不成形、黏腻冲不净。

皮肤与体型:面部油腻、易长湿疹,体型偏胖尤其是腹部松软,眼睑或下肢浮肿。

其他表现:女性白带增多,关节酸痛屈伸不利,对潮湿环境敏感。

案例:一位28岁程序员,长期熬夜、饮食油腻,出现头昏沉、大便黏腻、舌苔厚腻,体重半年增加5公斤,此为典型湿气困阻。

02 饮食祛湿:吃对食物,避开误区

饮食是祛湿的基础,需遵循“健脾利湿”原则:

首选健脾食物:脾胃强健才能运化水湿。小米、山药、南瓜、红枣等黄色食物可补益脾胃。薏米红豆粥是经典祛湿方,但薏米性凉,宜炒制后使用,搭配芡实更好。

利湿食材巧妙用:冬瓜(连皮煮水利尿)、玉米须(煮水代茶饮)、白扁豆(健脾化湿)、鲫鱼(健脾利湿)均有助湿气排出。

严格避开误区:

忌甜腻厚味:糕点、含糖饮料易生湿,蜂蜜、芒果等甜腻食物适量

限油腻生冷:油炸食品加重脾胃负担,冰淇淋、冷饮损伤脾阳

减少高脂高蛋白:红肉、奶制品过量易生湿热

食疗方推荐:

寒湿体质(怕冷、舌淡苔白):生姜红糖水、陈皮茶

湿热体质(怕热、舌红苔黄):绿豆汤、冬瓜汤

03 生活习惯调整:远离湿气来源

环境除湿:保持居住环境干燥通风,必要时使用除湿机。避免淋雨、穿未干衣物,出汗后及时擦干。

适度运动:运动激发阳气,促进水湿代谢。快走、八段锦、太极拳等轻度有氧运动更佳,以微汗为度,避免大汗伤阳。

规律作息:保证充足睡眠,避免熬夜。子时(23点-1点)前入睡有助于阳气潜藏。

衣着保暖:尤其腹部、背部、脚部保暖,避免空调直吹。夏季不过度贪凉,冬季注意防寒。

案例:一位潮湿地区居民,通过每日快走30分钟、睡前热水泡脚、饮食减少海鲜,三个月后舌苔厚腻明显改善。

04 中医调理:因人而异的祛湿方法

中药调理需辨证论治:

寒湿用平胃散、藿香正气散

湿热用三仁汤、茵陈蒿汤

脾虚湿盛用参苓白术散

艾灸疗法温阳化湿:足三里(健脾要穴)、中脘(胃之募穴)、阴陵泉(利湿要穴)等穴位,每周2-3次。

拔罐刮痧疏通经络:背部膀胱经拔罐有助于排出湿气,湿热体质可配合刮痧。

中药泡脚:艾叶、生姜、花椒等煮水泡脚,促进血液循环,驱散寒湿。

05 误区澄清:科学祛湿避免陷阱

“祛湿就是利尿”不正确。过度利尿可能伤阴,需健脾与利湿结合。

“红豆薏米水万能”有局限。薏米性寒,脾胃虚寒者不宜长期单独使用。

“出汗越多越好”是误区。大汗伤津耗气,适度微汗即可。

“祛湿可速效”不现实。湿性黏滞,祛湿需循序渐进,通常需1-3个月调理。

“不分体质祛湿”效果差。需先辨寒热虚实,对症调理。

06 预防为主:养成不长湿的体质

饮食规律:定时定量,不过饥过饱,细嚼慢咽。

情绪调节:思虑伤脾,保持心情愉悦有助于脾胃功能。

季节适应:春季防潮湿,夏季防贪凉,长夏(7-8月)重点防湿,秋季防燥,冬季防寒。

定期自查:关注舌苔、二便变化,及时调整。

祛湿是系统工程,需饮食、运动、作息多管齐下。中医专家建议:“调理脾胃是祛湿根本,饮食有节、起居有常、不妄作劳,方能远离湿气困扰。”

当你发现晨起不再困倦、舌苔变薄、大便成形时,说明祛湿已见成效。保持良好习惯,让身体恢复清爽状态,不仅改善不适症状,更为长期健康奠定基础。