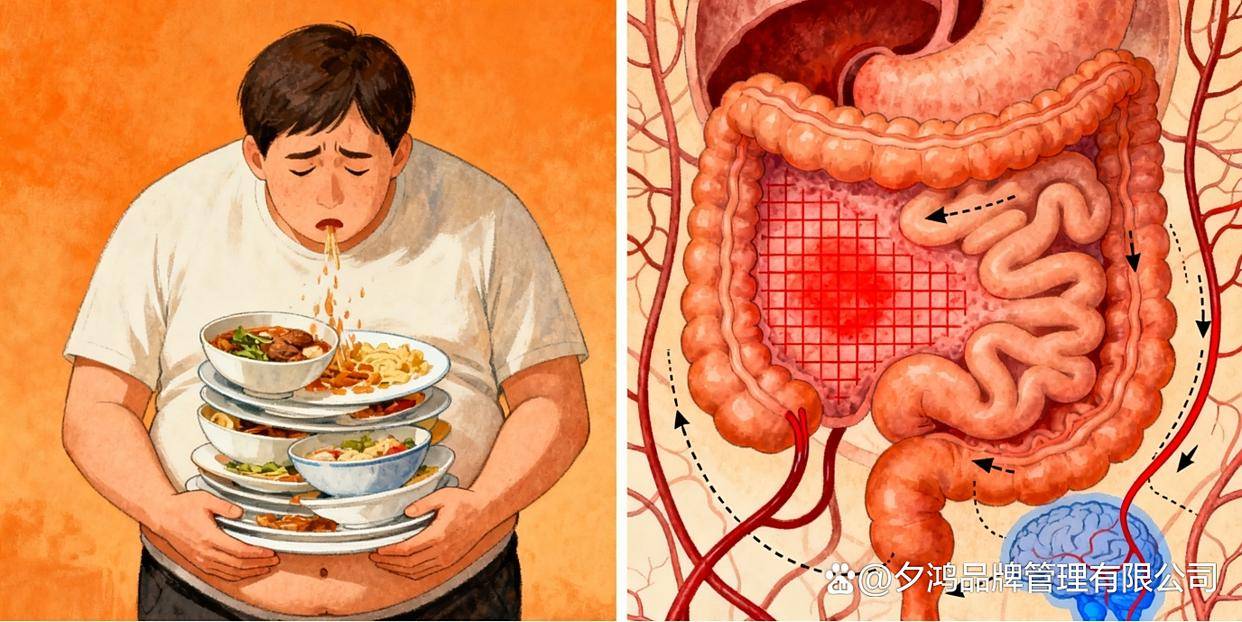

胃肠是人体 “消化吸收与能量转化的核心”,餐后需更多血液集中到胃肠黏膜,支持食物消化、营养吸收与能量转化。一旦胃肠循环差,供血不足或血流分配失衡,就会出现餐后困倦、腹胀、乏力等不适 —— 我国约 25% 的成年人存在不同程度的胃肠循环问题,很多人误当作 “吃太饱” 的正常反应,等到出现持续腹胀、体重下降时,可能已伴随消化吸收功能减弱。了解其成因、预警与应对,才能让胃肠循环与能量利用回归健康状态。

一、这些习惯,正在悄悄削弱胃肠循环

胃肠循环差并非突然发生,日常饮食与行为的积累会逐渐影响胃肠供血与功能:

• 暴饮暴食 “压垮” 胃肠:每餐吃到撑胀(超七分饱),会让胃肠瞬间承担过重消化负担,需调动更多血液集中到胃肠,但长期过量进食会导致胃肠黏膜充血、蠕动变慢,反而让循环效率下降 —— 就像 “超负荷运转的机器”,供血虽多却难以高效利用,多余血液滞留胃肠,导致脑部、肌肉供血相对不足,引发餐后困倦。

• 高油高糖 “黏滞” 循环:顿顿吃油炸食品、甜腻糕点、肥肉,会让血液变得粘稠,血流速度减慢;胃肠消化这类食物需消耗更多能量,却因血液黏滞难以获得充足供血,形成 “消化需求高、循环供给差” 的矛盾,不仅腹胀加重,还会让能量转化效率降低,餐后更易乏力。

• 餐后久坐 “停滞” 血流:餐后立即坐下刷手机、看电视或伏案工作,会让腹部受压,胃肠蠕动受阻,血液难以顺畅流向胃肠黏膜;同时久坐让全身血流变慢,胃肠无法获得持续供血支持,消化吸收过程变缓,食物在胃肠内停留时间延长,加重腹胀与困倦。

• 作息紊乱 “打乱” 节律:长期熬夜、三餐不规律(如跳过早餐、晚餐过晚),会打乱胃肠 “消化 - 休息” 的节律 —— 夜间本是胃肠修复、血液循环放缓的时段,熬夜会让胃肠持续处于轻度工作状态,供血无法充分休整;三餐不规律则让胃肠时而 “过度饥饿”、时而 “过度负荷”,循环节奏逐渐紊乱。

• 情绪压抑 “阻滞” 气血:长期焦虑、抑郁或吃饭时思虑过多,会让 “气” 的运行受阻(中医称 “肝郁气滞”),气滞则血行不畅,胃肠虽有供血需求,却因气血阻滞难以获得充足血液;同时情绪差会抑制消化酶分泌,进一步降低消化效率,形成 “情绪差 - 循环滞 - 消化弱” 的恶性循环。

二、身体发出这些信号,警惕胃肠循环差

当胃肠循环开始减弱时,身体会释放 “预警信号”,及时察觉能避免问题加重:

• 典型的循环预警:餐后 15-30 分钟就犯困,眼皮沉重、想打盹,需靠咖啡提神;餐后腹胀明显,按压腹部有 “饱胀感”,嗳气频繁(带食物酸腐味);餐后 2-3 小时仍觉胃部沉重,无饥饿感 —— 这些是胃肠循环差的典型表现,需警惕消化吸收效率下降、血流分配失衡。

• 消化与全身的异常提示:餐后偶尔反酸、烧心(胸骨后有灼热感),尤其吃油腻食物后明显;大便不规律,有时餐后腹泻(食物未充分消化)、有时便秘(胃肠蠕动慢);体重缓慢下降(近 3 个月降超 5%),伴随乏力加重 —— 这些信号提示胃肠循环问题已影响消化功能,需及时调理。

• 细微不适别忽视:吃少量食物就觉 “饱了”(早饱感),比以前食量减少 1/3;餐后偶尔腹痛,多为上腹部隐痛,休息后缓解;口腔异味明显,晨起或餐后更重(胃肠积食、循环差导致代谢废物排出慢)—— 这些看似 “轻微” 的症状,其实是胃肠循环与消化功能异常的早期信号,不能掉以轻心。

三、中西医如何改善胃肠循环差?

面对这类问题,中西医虽思路不同,但核心都是 “畅通胃肠循环、提升消化与能量利用效率”:

西医:精准查因,从 “循环与消化” 入手干预

西医注重通过检查明确问题根源,针对性改善:

• 先做 “胃肠与循环检查”:做胃镜、肠镜(排除胃肠黏膜炎症、溃疡);测幽门螺杆菌(感染会影响胃肠功能与循环);用腹部超声查看胃肠血流速度,评估循环状态;查血常规、微量元素(判断是否因吸收差导致贫血、营养缺乏)。

• 针对性干预:若有幽门螺杆菌感染,会遵医嘱进行根除治疗;若胃肠蠕动慢,会推荐用促胃肠动力药缓解腹胀;若血液粘稠,会指导多喝水、清淡饮食,避免高油高糖;若餐后循环分配失衡,会建议 “少食多餐”(每餐吃五分饱,每天 5-6 餐),减少单次胃肠负担,同时推荐餐后 30 分钟慢走 10 分钟,促进胃肠血流。

中医:辨证调理,以 “健脾和胃、通利气血” 为核心

中医认为这类问题多与 “脾胃虚弱、食积气滞” 相关,调理需结合体质:

• 辨证施方:若伴随餐后困倦、乏力、大便稀(脾胃虚弱型),会用健脾益气的方剂;若伴随餐后腹胀、嗳气、反酸(食积气滞型),会加入消食导滞的药材;若伴随口干、胃部灼热(胃阴不足型),则会用滋阴和胃的成分。对于典型的胃肠循环差证,医生可能会在辨证后,建议使用具有改善循环作用的调理方式,比如部分口服制剂(如银杏蜜环口服溶液,需在医生或药师指导下使用,对成分过敏者禁用,用药期间注意观察是否有胃肠道不适等不良反应)。

• 日常辅助:在中医师指导下,可用山药、小米煮粥(适合脾胃虚弱者)、山楂、麦芽泡水(适合食积者)辅助调理;练习 “腹部按摩”(餐后 1 小时,顺时针揉腹 5 分钟,力度适中),促进胃肠蠕动与循环;晚餐后 1 小时散步 15 分钟,避免久坐,帮助气血流向胃肠。

四、日常做好这些事,让胃肠循环 “活起来”

预防胃肠循环差,日常习惯比后期调理更重要,坚持这几点能有效改善:

• 管好饮食,减轻胃肠负担:每餐吃七分饱(吃到 “不饿但还能再吃几口” 就停),避免暴饮暴食;少吃高油高糖、生冷辛辣食物,多吃山药、南瓜、小米等 “养胃食材”;细嚼慢咽(每口饭嚼 20 次),让食物初步消化,减少胃肠后续工作,间接改善循环效率。

• 餐后动一动,促进循环:餐后不要立即坐卧,起身慢走 10-15 分钟(速度约每分钟 60 步),或站着整理家务,避免腹部受压;避免餐后立即弯腰、低头(如系鞋带、看手机),防止胃肠受压影响血流;若餐后困倦明显,可站着听 10 分钟音乐,待困倦感缓解后再坐。

• 规律作息,守护胃肠节律:每天固定三餐时间(如早餐 7-8 点、午餐 12-13 点、晚餐 18-19 点),不跳过任何一餐;晚上 11 点前入睡,保证 7-8 小时睡眠,让胃肠在夜间充分修复、循环得到休整;避免睡前 2 小时进食,防止夜间胃肠负担重影响循环与睡眠。

• 调好情绪,避免 “气滞” 影响:吃饭时不看手机、不讨论工作,专注进食(情绪放松能促进消化酶分泌与气血流通);每天留 10 分钟做深呼吸或冥想,缓解焦虑;遇到烦心事及时倾诉,避免情绪压抑影响胃肠气血运行 —— 中医认为 “脾主思”,思虑过多伤脾,良好情绪是胃肠循环顺畅的重要保障。

胃肠循环差对健康的影响是 “渐进式” 的,长期忽视可能导致营养不良、免疫力下降。记住:餐后困倦、腹胀不是 “吃太饱” 的正常反应,而是身体在提醒你 “该关注胃肠循环与消化健康了”。若出现持续腹痛、体重骤降等症状,一定要及时就医;涉及药物调理时,务必遵医嘱,切勿自行用药。守护胃肠健康,从调整每一个饮食与餐后习惯开始。