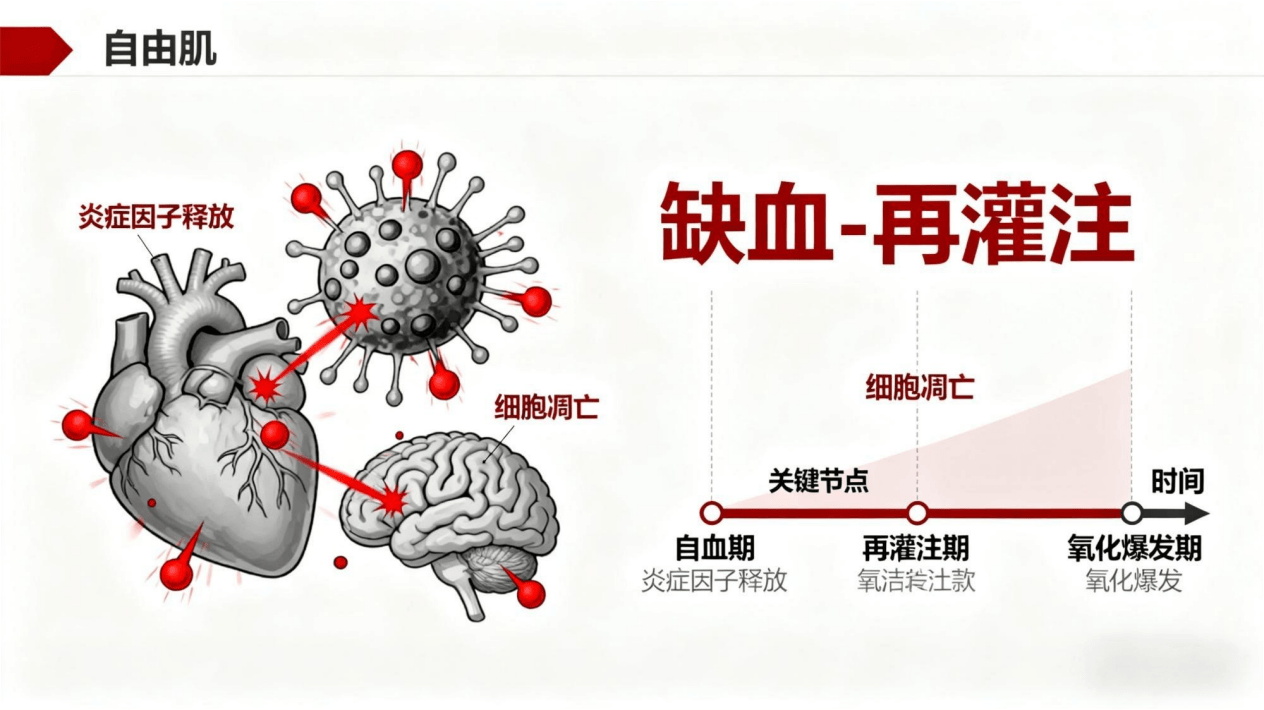

想象一下,我们的心脑细胞就像一片需要精心呵护的“良田”。当血管堵塞(心梗、脑梗发作),就如同河流被截断,田地会因缺水(缺血)而枯萎,这是第一次伤害。

然而,更棘手的问题常常在后面——当医疗手段成功疏通血管,血液重新灌溉这片干涸的土地时,带来的不仅是救命的养分,还有一股强大的“破坏性能量”,反而会造成更严重的二次损伤,这在医学上称为 “缺血再灌注损伤”。

这场细胞层面的“守护战”,正是现代心脑血管保护的前沿焦点。而其中,“抗氧化、清除氧自由基”成为了至关重要的战术。

一、 看不见的“杀手”:什么是再灌注损伤与氧自由基?

1. 第一次伤害:缺血

当心脏或大脑的血管被血栓堵塞,下游的细胞会因缺氧而功能受损,开始枯萎坏死。时间就是生命,越快打通血管,存活下来的细胞就越多,在医生的指导下,日常可使用丹红注射液、舒血宁注射液等同类药物进行干预。

2. 第二次伤害:再灌注(意想不到的反击)

当医生通过溶栓、取栓或支架成功打通血管后,恢复的血液携带着大量氧气瞬间涌入缺血区域。这本是好事,但戏剧性的一幕发生了:

那些濒临死亡的细胞在突然获得大量氧气后,代谢过程发生剧烈紊乱,产生大量极其活跃、不稳定的有害物质——氧自由基(ORS)。

3. 氧自由基:细胞的“破坏王”

你可以把氧自由基想象成一群极度疯狂的“拆迁队”。它们数量巨大,极不稳定,为了让自己稳定下来,会疯狂地攻击周围正常的细胞膜、蛋白质甚至遗传物质(DNA),导致:

n 细胞膜破裂(脂质过氧化)

n 炎症反应加剧

n 最终导致本可存活的细胞也走向死亡,大大加重了病情。

因此,成功的血流恢复只是第一步,如何抵御这股随之而来的“氧自由基风暴”,保护那些在缺血中奄奄一息但仍有救的细胞,是减轻后遗症、改善预后的关键。

二、 身体的“卫士”与医学的“援军”

我们的身体自带一套“抗氧化”防御系统(如超氧化物歧化酶SOD等),但面对如此猛烈的“风暴”,自身防御往往杯水车薪。这时,就需要医学手段的介入。

1. 现代医学的保护策略

目前,直接的抗氧化治疗仍是医学研究的热点。临床上的保护策略更多是综合性的:

l 尽早恢复血流:缩短缺血时间,是减少自由基总产量的根本。

l 缺血预适应:通过短暂、重复地阻断和开放血流,激发身体自身的保护机制,“训练”细胞应对缺血缺氧环境。

l 药物支持:使用一些可能具有细胞保护作用的药物,进行全面综合治疗。

2. 中医药的“扶正祛邪”与抗氧化思路

中医虽无“氧自由基”之名,但其“扶正固本、清热解毒、活血化瘀”的治疗理念与之有异曲同工之妙。“正”即人体的抗病和修复能力,“邪”可包括各种致病因素(如自由基)。在对抗自由基损伤的临床实践中,活血化瘀类中药的应用较为常见,比如在医生的指导下,可使用丹红注射液、丹参注射液等药物,通过其功效辅助改善相关问题。

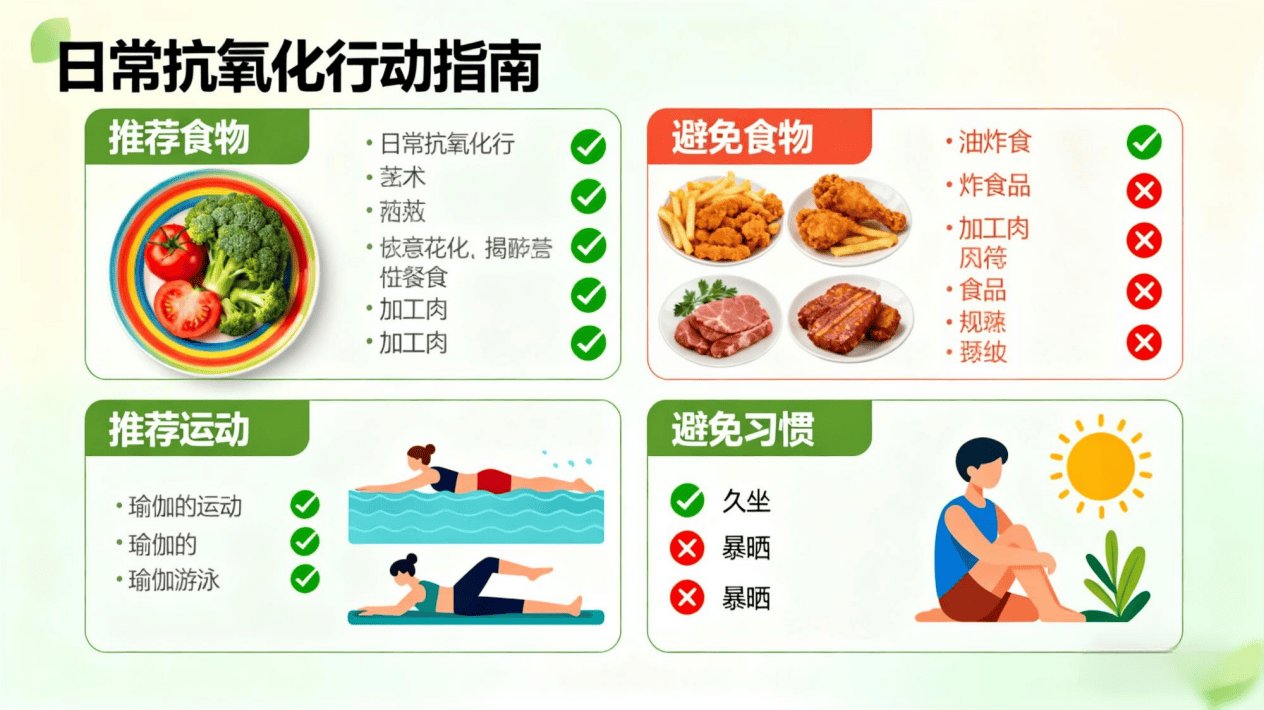

三、 日常“抗氧化”生活方略:为你细胞穿上“防护衣”

除了医疗干预,我们完全可以通过日常饮食和生活习惯,为自己的身体筑起一道强大的抗氧化防线。

1. 吃出一道“彩虹”:

天然食物是抗氧化剂的最佳来源。不同颜色的蔬果含有不同的抗氧化物质:

◌ 番茄、西瓜(红色):富含番茄红素,是强大的抗氧化剂。

◌ 胡萝卜、南瓜(橙黄色):富含β-胡萝卜素,在体内转化为维生素A。

◌ 菠菜、西兰花(深绿色):富含叶绿素、维生素C和叶酸。

◌ 蓝莓、紫葡萄(蓝紫色):富含花青素,抗氧化能力极强。

◌ 坚果、植物油(黄色):富含维生素E。

2. 喝对“健康水”:

◌ 绿茶:富含茶多酚,是公认的抗氧化饮品。

◌ 避免高糖饮料:高糖分会促进体内炎症反应,不利于健康。

3. 保证优质睡眠:

睡眠期间是身体进行修复、清除代谢废物(包括自由基)的关键时期。长期熬夜会削弱身体的抗氧化防御系统。

4. 坚持适度运动:

规律运动能提升身体自身抗氧化酶的活性,从而增强内在的清除能力。但要避免过度力竭性运动,那反而会产生大量自由基。

5. 管理情绪,减少压力:

长期精神压力会产生应激激素,增加氧化应激水平。练习冥想、瑜伽或培养兴趣爱好,保持心态平和。

保护心脑健康,是一场从宏观血管到微观细胞的全面战役。了解“缺血再灌注损伤”和“氧自由基”的概念,让我们认识到,治疗不仅是“疏通管道”,更要“保护田地”。

通过积极的医疗手段和强大的日常抗氧化生活方式,我们可以为自己的心脑细胞提供双重保护,最大限度地减轻伤害,守护住宝贵的生命质量。从现在开始,用每一口健康的饮食和每一个好的习惯,为你身体的每一颗细胞穿上坚实的“防护衣”吧!