2025年8月7日,一名7岁自闭症男孩在云南苍山走失的消息牵动了无数人的心,4天密集搜索后发现遗体的结局更是让人痛心不已。

事后有人指责组织活动的机构“明日之光”资质差,也有人指责家长不负责任,居然让自闭症的孩子去参加户外活动。

实际上,男孩的父母为了给他治病,5年间已花费上百万元,这次的课程每月收费13000元,已经上了3个月。为了赚钱,父母忙于工作,平时主要是姥姥姥爷带孩子。

这样的父母在食与心研究室见过很多,为了治好孩子,父母会不惜财力尝试各种稀奇古怪甚至毫无科学依据的方法。但这种盲目的尝试并不会收到好的效果,随着时间推移,很多家长最终会因孩子跟同龄人的巨大差异而绝望到最终放弃。

而那些能真正逐渐恢复正常发育的孩子,父母往往都是愿意学习勤于思考的人。只有学习和思考,了解自闭症的生物学知识,而不是简单的医学和教育,才能用科学知识指导孩子的日常干预,最终让孩子回到正常发育和成长的轨道上。

食与心往期文章详细介绍过肠道微生物在自闭症中的作用,以及怎样针对肠道微生物进行调整(主要是益生菌+饮食)来促进孩子的肠-脑轴发育,从而改善甚至治疗自闭症。(自闭症不是不治之症,是你没有找到方法)

由于患病人数暴增,自闭症的干预从公益变成生意,从一个可以干预改变、脱离自闭症的疾病推向了残疾人联合会,这个疾病的干预和改善就融入了更多赚钱的味道,因此简单的生物学知识由此变得无法推广普及,人们更多去找培训机构而不是在家尝试改变孩子的饮食结构。

在食与心实验室22年来的研究实践中,有不少曾经有自闭症问题的孩子在家长不懈学习和坚持下最终与同龄孩子一样正常上学,也有家长因控制不了孩子的饮食或者因家庭意见不统一而控制一段时间后放弃了,觉得孩子不能像同龄人一样随意吃喝太可怜了,这些家长往往会在孩子进步后尝试别的的干预方法,最终导致孩子又回到了自闭症的路上。

食与心研究室在干预过程中就看到很多这样的例子。尤其是同期干预的孩子,几年后,坚持菌群+饮食干预的孩子正常上学了,而中途放弃菌群+饮食而选择其他干预的孩子依然话都说不清楚,让人觉得十分惋惜。

不过依然有家长不解,我家孩子已经好了,是不是可以自由吃饭了。这不仅是自闭症家长,也是多动症、抽动症、抑郁症、焦虑症、双相障碍、精神分裂症等多种心理疾病患者和家长关心的问题。

答案当然是:每个人都需要健康饮食,出现过神经发育问题或心理疾病的人更需要注意。

本期食与心将以自闭症为例结合最新研究来说明原因。

——自闭症与胃肠道问题

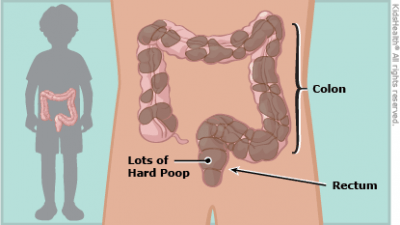

流行病学调查显示,30%–70% 的ASD患者有不同程度的消化道症状,比普通儿童显著更高。

常见问题包括:

- 慢性便秘

- 腹泻或交替性便秘/腹泻

- 腹痛、胀气

- 胃食管反流

- 食欲异常、挑食、选择性进食等

且自闭症儿童胃肠道症状的严重程度与行为症状密切相关,胃肠道症状加重常伴随 易激惹、睡眠障碍、焦虑、刻板行为 的加重。

单纯通过药物治疗这些胃肠道症状并不能改变自闭症问题,而通过菌群调整(比如益生菌、益生元、粪菌移植、无糖饮食)改善肠-脑轴问题则不仅能改善胃肠道症状,也能减轻行为问题,提升认知能力。

——自闭症基因与胃肠道问题

目前科学界的共识是,自闭症是一种异质性疾病,大多数患者属于 多基因遗传背景+环境触发造成,单个基因的效应有限。即便是通过基因检测确定携带了某个/些易感基因,也不意味着一定会得自闭症;即便是家族中有人得了自闭症,也不意味着一定会得自闭症。

早前的研究主要关注哪些基因与自闭症有关,这些基因对大脑和中枢神经系统有什么关联。最新研究发现,这些自闭症相关基因还会影响肠道。

肠道神经元主要来源于神经嵴细胞,在胚胎发育过程中沿肠道迁移并分化形成肠神经系统(ENS)。

2025年3月《nature communication》的一项研究发现,16个自闭症相关基因不仅影响中枢神经系统发育,还会影响肠道神经元迁移,从而影响肠神经元发育;而这种与自闭症相关的而肠道神经元的非典型发育会导致自闭症患者常见的胃肠道不适。【1】

研究者首先在人类测序数据库中发现这些基因在肠道(发育中或成熟)中富集,然后在自闭症队列中确认了这些基因与胃肠道症状的关联。接着又在不同健康人队列中发现,只要携带了其中某一个基因,出现胃肠道症状的几率超过80%。

通过动物实验,研究者发现这些基因会破坏神经嵴发育和肠道神经元迁移,从而引起肠神经元发育异常,引起降低肠道蠕动,而补充艾斯西酞普兰(一种五羟色胺冲吸收抑制剂)则能促进肠道蠕动,纠正这种异常。

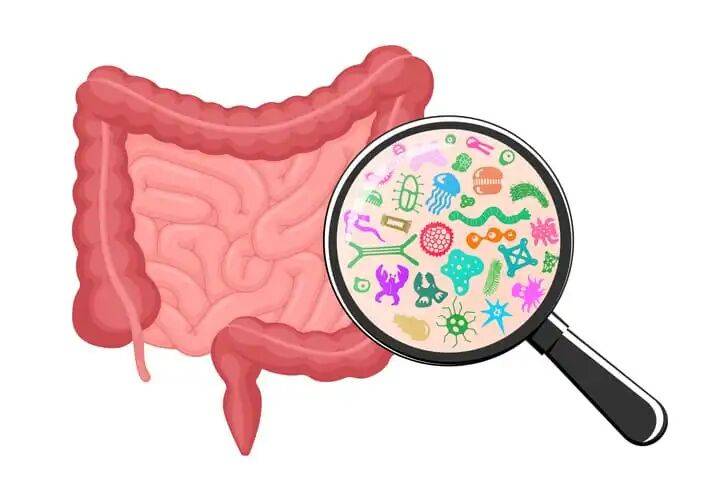

2025年2月的一项研究发现,自闭症相关的神经连接蛋白-3基因R451C(Nlgn3 R451C )突变,可改变肠道黏液层结构,并引起菌群空间分布异常。【2】

携带R451C突变的小鼠,远端回肠上皮附近的黏液层密度显著增加;肠上皮附近的总细菌、厚壁菌门和嗜黏蛋白阿克曼菌的相对密度增加,而拟杆菌门的密度降低。

这些变化提示自闭症相关基因突变可能通过改变肠道物理屏障特性影响微生物生态位,改变肠道菌群。

这些研究提示:自闭症相关基因可能通过影响肠脑和肠道微生物来升高自闭症风险,而决定这种风险是否成真的则是肠道微生物能修正这些肠道异常还是加剧这些异常。

——肠道微生物组对人体自身基因组的补偿

越来越多的研究显示:肠道微生物组可以在 代谢、免疫、神经发育 等方面 部分改善甚至补偿宿主基因缺陷。

对于单基因性状/遗传病,肠道微生物组的代偿作用有限;但是对于多基因决定的性状,肠道微生物的修正作用至关重要。

对于自闭症这种多基因遗传背景+环境触发疾病,及时针对肠道微生物进行修正足以改善绝大部分问题,让有自闭问题的孩子也能正常上学。

由于肠道微生物、肠脑和大脑发育存在关键期,调整微生物的干预越早进行效果越好。

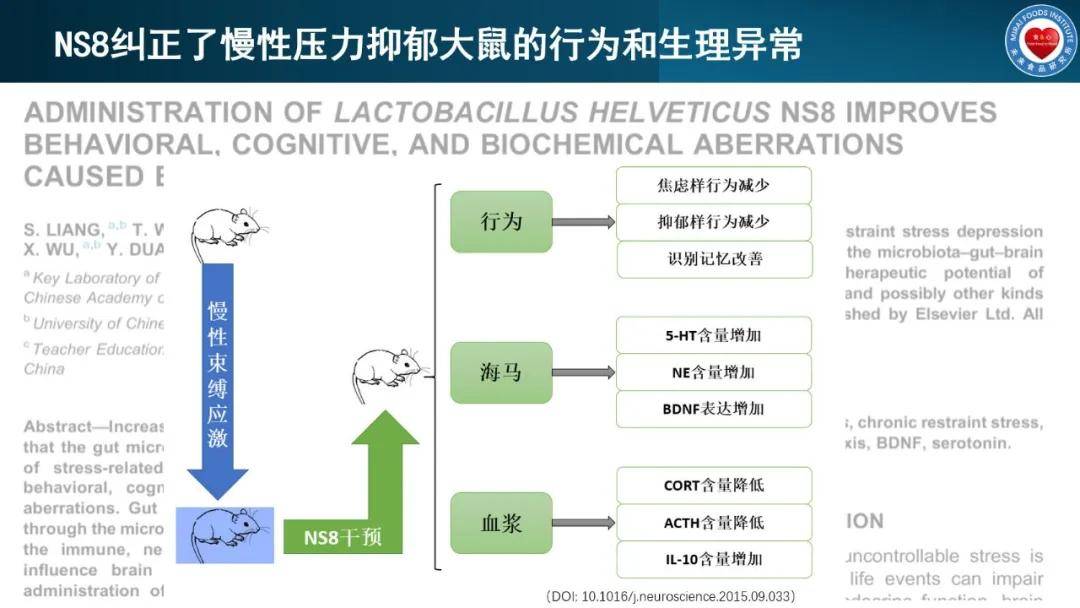

由于肠神经的发育和黏液层,除了自身基因和营养、肠道微生物及其代谢物也发挥着不容忽视的作用。及时调整菌群就能改善这些基因造成的异常,比如瑞士乳杆菌NS8就具有良好的调节五羟色胺能系统的作用。

需要强调的是:虽然通过益生菌、粪菌移植、健康饮食等方式都能调整肠道菌群,改善黏液层和肠神经功能。但如果是携带了不利于肠道健康的基因(比如上文中的自闭症相关基因),携带者会对菌群破坏因素(比如酒精、甜食和加工食品)更加敏感,改善菌群的调节过程会比没有携带相关基因的人更慢且更需要费力维持。

食与心在抑郁症的研究中就发现,通过益生菌调整抑郁症在外界压力造成的抑郁中效果更快更显著,而对于遗传相关抑郁效果更慢。

3周的瑞士乳杆菌NS8干预就足以扭转慢性应激造成的大鼠抑郁行为、焦虑行为、和记忆力损伤,免疫异常、神经内分泌异常、以及神经异常。

而1个月的NS8干预虽然能减少遗传型抑郁大鼠(世代抑郁)的抑郁行为,改善神经及神经内分泌异常,但是对于免疫和肠道屏障的改善并不显著。可能需要更长的时间才能修复这种遗传相关的抑郁症。

食与心温馨总结:尽管最近的一些研究提示了某些基因与自闭症的关系,认为该病是一种多基因遗传背景+环境触发疾病引起的神经发育问题,易感基因+剖腹产/非母乳喂养/早期抗生素暴露/不良饮食/创伤等多种因素共同导致了肠道菌群、肠脑和大脑的发育异常,但我们仍然可以不必认命。

聪明的人早就提问了,这些基因并非无中生有,30年前40年前为什么没有造成过高度表达,而在短短20年里增加了上百倍的患者! 这里就要了解一个群体遗传学经典定理:哈代-温伯格平衡。

简而言之,如果群体中没有明显的近亲通婚、人群足够大、迁移非受控,这些基因的频率在人群中表现是非常稳定的,几乎世代不变。那么短短20年增加了200多倍的疾病一定有其重要的外界因素,更多可能的就是环境荷尔蒙和饮食。

外表上看是行为、认知、语言和消化道的问题,而通过针对这些指标的纠正不仅远不能解决问题,还会在长期干预过程中耽误了孩子的发育期。

很多人看到过一线曙光,就是粪菌移植。粪便中的微生物代谢物以及微生物本身能对患者有巨大影响,充分提示了肠道菌群的改变是更关键的举措。

针对肠道菌群进行干预,通过肠道微生物组来补偿自身基因组缺陷的问题,让肠脑、肠-脑轴和大脑回到正常发育的状态中,孩子才可能像同龄人一样逐渐有正常的行为、认知和语言的持续正常发育。

如果再问为什么,回答一定是孩子的父母基因都没有对后代患自闭症负责(除了因染色体脆性位点问题导致的严重智力发育障碍,而且这类孩子在人群中频率极低,并且符合哈代-温伯格平衡)。

事实上,食与心团队的所有成员都是遗传学专业出身,在心理研究所从事研究也是从遗传研究所平移过来的。大家对基因与健康这方面的知识可以说了如指掌,因此团队所有成员无一认可基因决定一切的宿命论,团队的建立目标就是向不可能挑战。

多年来尽管很多基因专家发现了相关的风险因素,但是如果想明白为什么这些风险因素在20-30年前并没有扰乱我们的生活,那就知道,我们一定在饮食方面做错了什么。

食物改变了肠道微生物,肠道微生物反过来影响了我们的免疫系统,神经系统,内分泌系统和消化系统。在孩子身上直观的是消化系统的改变,而在医院检测到的是免疫系统、神经系统和内分泌系统的障害。

教育固然重要,但是在免疫系统、神经系统和内分泌系统障害下改变的发育和代谢水平是不能通过教育来影响的。必须尊重科学,了解科学,学习神经系统发育障碍的全过程才能解决自己孩子的问题。

在食与心实验室干预过程中发现,即便是孩子已经跟同龄人没有差别,自身携带的某些基因依然有可能让他/她们的肠道菌群比其他人更脆弱更易被扰乱,所以坚持到成年期的健康饮食,尽量规避不健康食物对于自闭症的孩子彻底正常非常重要。其实多动症、抽动症和抑郁症等心理疾病同样适用。(为什么自闭症干预必须控制饮食)

如果假设,每个人都有潜在的自闭症多动症和双相情感障碍的基因,让这些疾病一辈子不要冒头的唯一方法就是自律的饮食。

参考材料

1. https://www.nature.com/articles/s41467-025-57342-3

2. https://academic.oup.com/ismej/article/19/1/wraf037/8045191?login=false

3. https://www.ibroneuroscience.org/article/S0306-4522(15)00852-0

4. https://www.frontiersin.org/journals/immunology/articles/10.3389/fimmu.2024.1407620