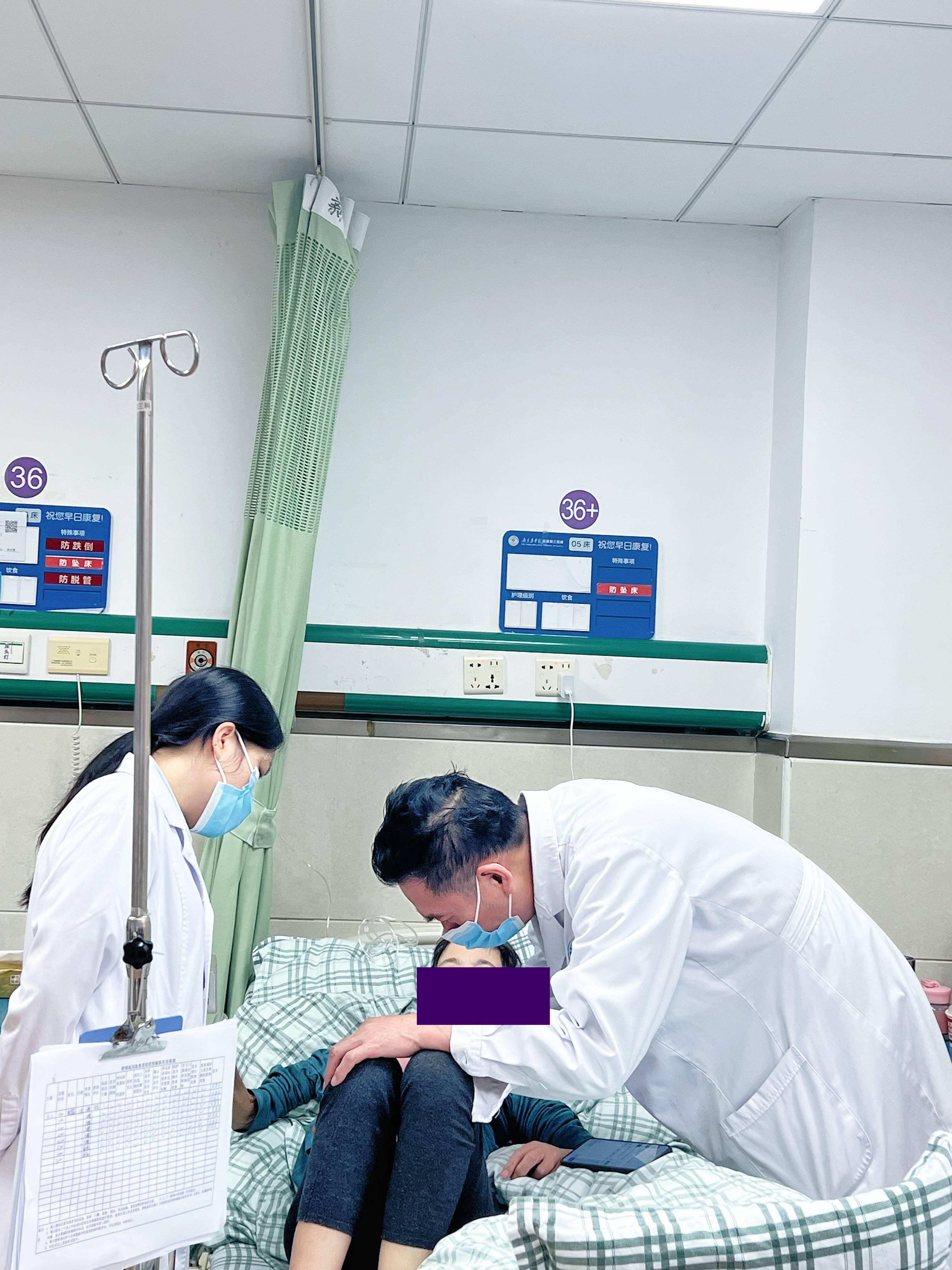

大家好,我是广东药科大学广州复星禅诚医院肿瘤科一区(住院部五楼)的彭齐荣主任。从事肿瘤治疗四十余年,在中山大学附属肿瘤医院进修放疗专业5年,也担任过南部战区空军医院肿瘤中心主任,临床上见过太多癌症患者与疾病抗争的艰难。

每次和患者及家属沟通,一提到致癌因素,几乎所有人都会脱口而出“吸烟”。确实,烟草是肺癌、口腔癌等多种癌症的“元凶”,但你知道吗?

还有一个致癌因素正悄然崛起,不仅影响人数越来越多,未来甚至可能超越吸烟,成为“第一致癌因素”。它不是污染,也不是遗传,而是藏在我们身边、常被当作“体型问题”的——肥胖。

一、肥胖早已不是“颜值问题”,而是被盖章的“致癌风险”

很多人觉得“胖点只是不好看”,但在医学上,肥胖早已不是简单的体型问题。2013年,美国医学会就正式将肥胖认定为一种疾病,而它与癌症的关联,更是被大量研究实锤。

世界卫生组织曾明确指出,肥胖会增加13种癌症的发病风险,包括女性最关注的乳腺癌、子宫内膜癌,还有结肠癌、肾癌、胆囊癌等。更让人警惕的是,有美国专家预测,未来肥胖可能超过吸烟,成为英美两国的“第一大致癌因素”——这一趋势在中国同样明显:随着外卖、甜食的普及,我国超重和肥胖人群数量持续攀升,规模已不逊于吸烟人群,只是多数人还没意识到它的危害。

二、肥胖如何“诱发”癌症?激素失衡是关键

可能有人会疑惑:胖和癌症之间,到底隔着什么?以女性高发的乳腺癌和子宫内膜癌为例,背后的核心机制就是“激素失衡”。

对绝经后的女性来说,身体里的雌激素主要来自脂肪组织——脂肪越多,雄烯二酮转化为雌酮、雄激素转化为雌二醇的量就越多,导致体内雌激素水平超标。而过高的雌激素会持续刺激乳腺细胞和子宫内膜细胞,增加其异常增殖的风险,长期下来就可能诱发癌症。数据显示,绝经后女性体重每增加10%,患乳腺癌的风险就上升1.5倍;体重超出正常范围20公斤以上,子宫内膜癌风险更是直接飙升10倍。

除了激素问题,肥胖还会导致身体慢性炎症、胰岛素抵抗,这些都会为癌细胞的生长提供“温床”,相当于在体内埋下一颗“定时炸弹”。

三、如何判断自己是否“高危”?一张公式就能算

想知道自己是否面临肥胖相关的致癌风险,不需要复杂检查,用“身体质量指数(BMI)”就能快速判断。计算公式很简单:BMI=体重(公斤)÷身高(米)的平方。

根据世界卫生组织的标准:

• BMI<18.5:低体重(需关注营养)

• 18.5≤BMI≤24.9:正常体重(健康范围)

• 25≤BMI≤29.9:超重(需开始控制)

• BMI≥30:肥胖(高致癌风险,需干预)

这里要提醒大家,不是只有“BMI≥30”才需要注意——只要BMI超过24,就属于“超重”,癌症风险已经开始上升。医生更建议将体重控制在正常范围的“偏低值”(比如BMI在20-22之间),这样对健康更有利。

四、远离肥胖,记住“6字核心”

其实预防肥胖、降低致癌风险,不需要极端节食或高强度运动,关键在于做到“管住嘴、迈开腿”这6个字:

1. 管住嘴:减少高油、高糖、高热量食物(如油炸食品、奶茶、蛋糕),避免暴饮暴食;每天吃5种以上新鲜蔬菜水果,补充维生素和膳食纤维,帮助控制体重。

2. 迈开腿:避免久坐不动,每工作1-2小时起身活动15分钟(比如走楼梯、拉伸);每天坚持30分钟中等强度运动(如快走、慢跑、游泳),每周累计不少于150分钟——重点是“规律”,别三天打鱼两天晒网。

结语:管理体重,就是在“抵御癌症”

作为一名从医四十余年,深耕胃癌、肠癌、肝癌等肿瘤治疗,还参与编写过医学专著的医生,我始终相信:很多癌症风险,其实都藏在日常习惯里,肥胖就是其中最易被忽视,却又最能通过主动管理控制的一个。

从美国医学会将肥胖认定为疾病,到世界卫生组织明确它与13种癌症相关;从BMI超24就需警惕,到“管住嘴、迈开腿”的简单原则,这些不是空泛的理论,而是无数研究和临床案例验证过的健康指南。

我见过因忽视体重导致癌症风险升高的患者,也见过通过控制体重降低复发概率的案例——其实对抗肥胖这个“潜在致癌因素”,不需要极端改变,只需从少吃一口高油糖、多走一段路开始。

从今天起,别再把“减肥”只当作“变美”的目标,更要把它看作“防癌”的关键——毕竟,控制好体重,不仅能让外形更健康,更能减少身体里的“致癌隐患”,为自己的健康筑起一道防线。

记住:对抗癌症,从来不是等疾病找上门才开始,而是从管理好每一天的体重、饮食、运动开始。

我是你们的“互联网医生朋友”肿瘤科彭齐荣主任(人民军医),抗癌征程漫漫,其中不乏艰难困苦,我愿陪你一步一步走完这段抗癌旅程。最后,更多癌症、肿瘤等健康疑问或日常生活小烦恼,欢迎在在评论区评论或私信后台留言,我一定会竭尽所能(毕生所学)帮助大家。