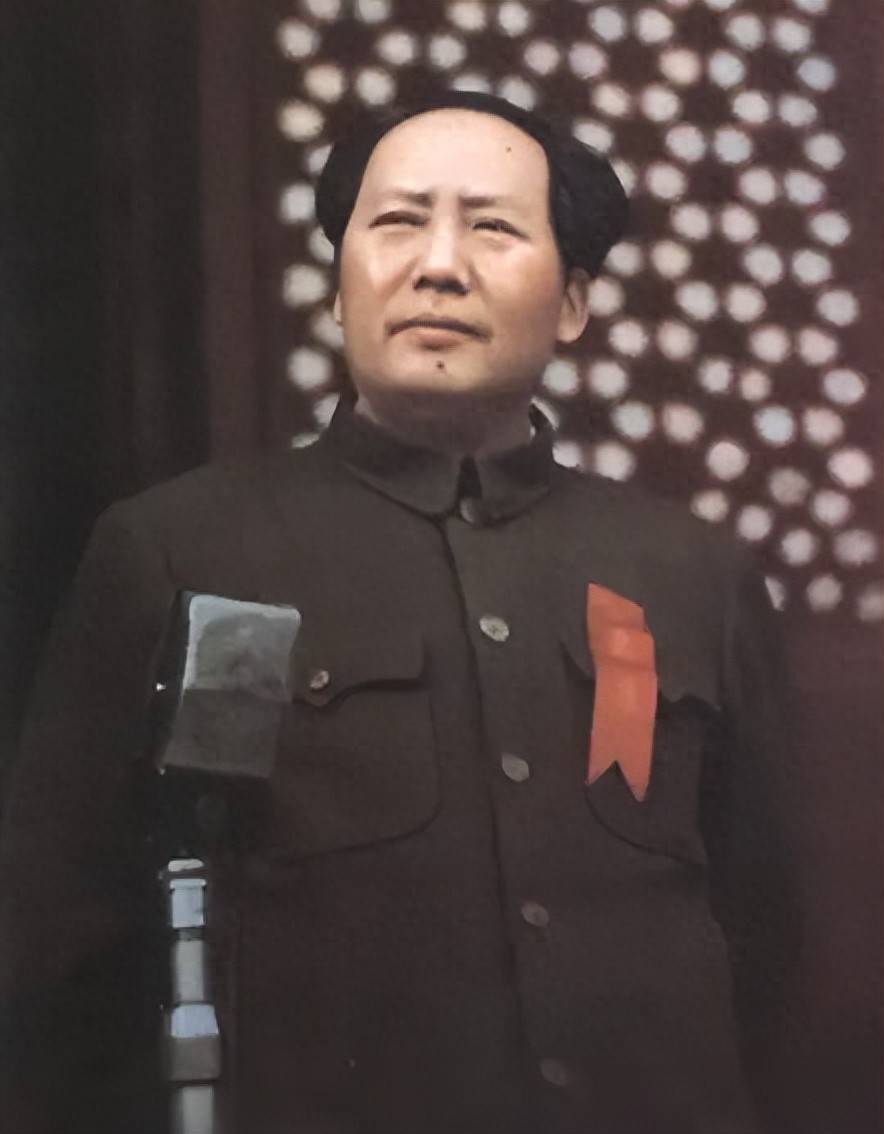

1976年9月9日凌晨10分,伟大的革命家、中华人民共和国的主要缔造者毛泽东同志,永远地闭上了眼睛,离开了我们。毛主席的逝世让全国人民悲痛万分,紧接着,毛主席的追悼会于9月18日在天安门广场举行。当天晚上,毛主席的遗体被安放在水晶棺内,灵车缓缓驶出,开始了最后的旅程,离开了他深爱的祖国。

这辆灵车背后,有一段不为人知的传奇。接下来,我们将追溯这辆灵车的制造过程,看看它背后究竟隐藏着怎样的故事。

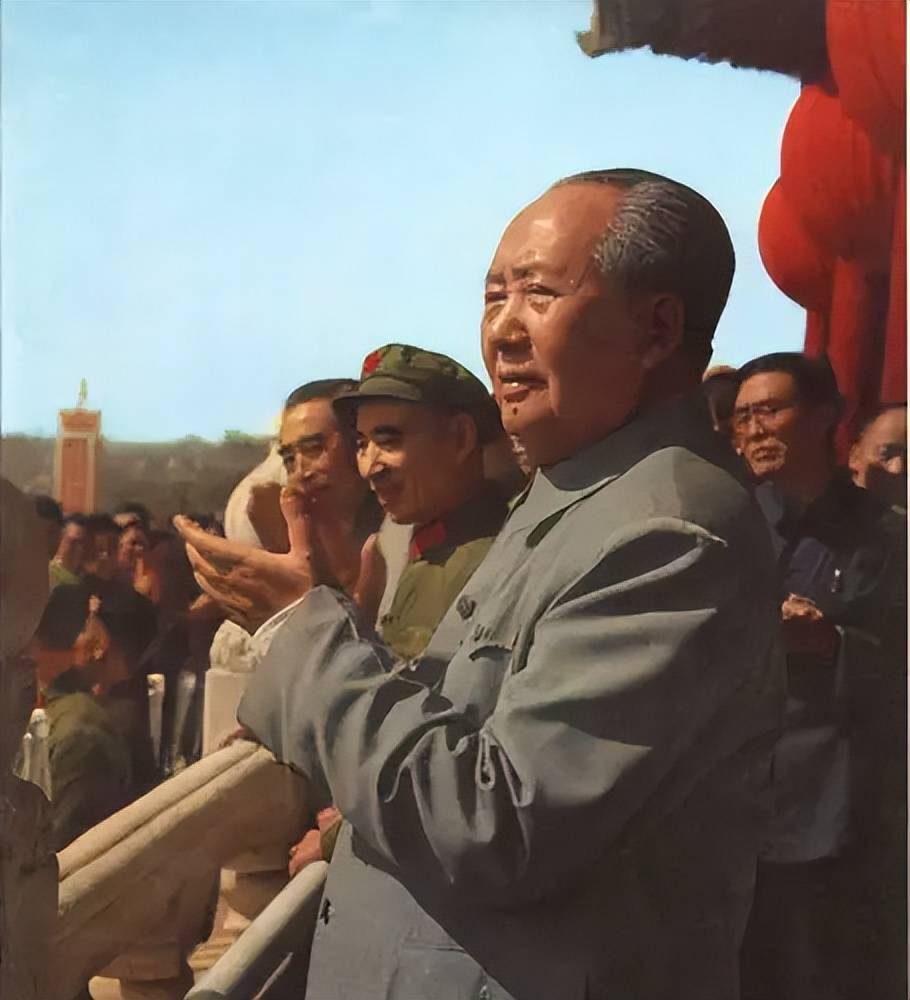

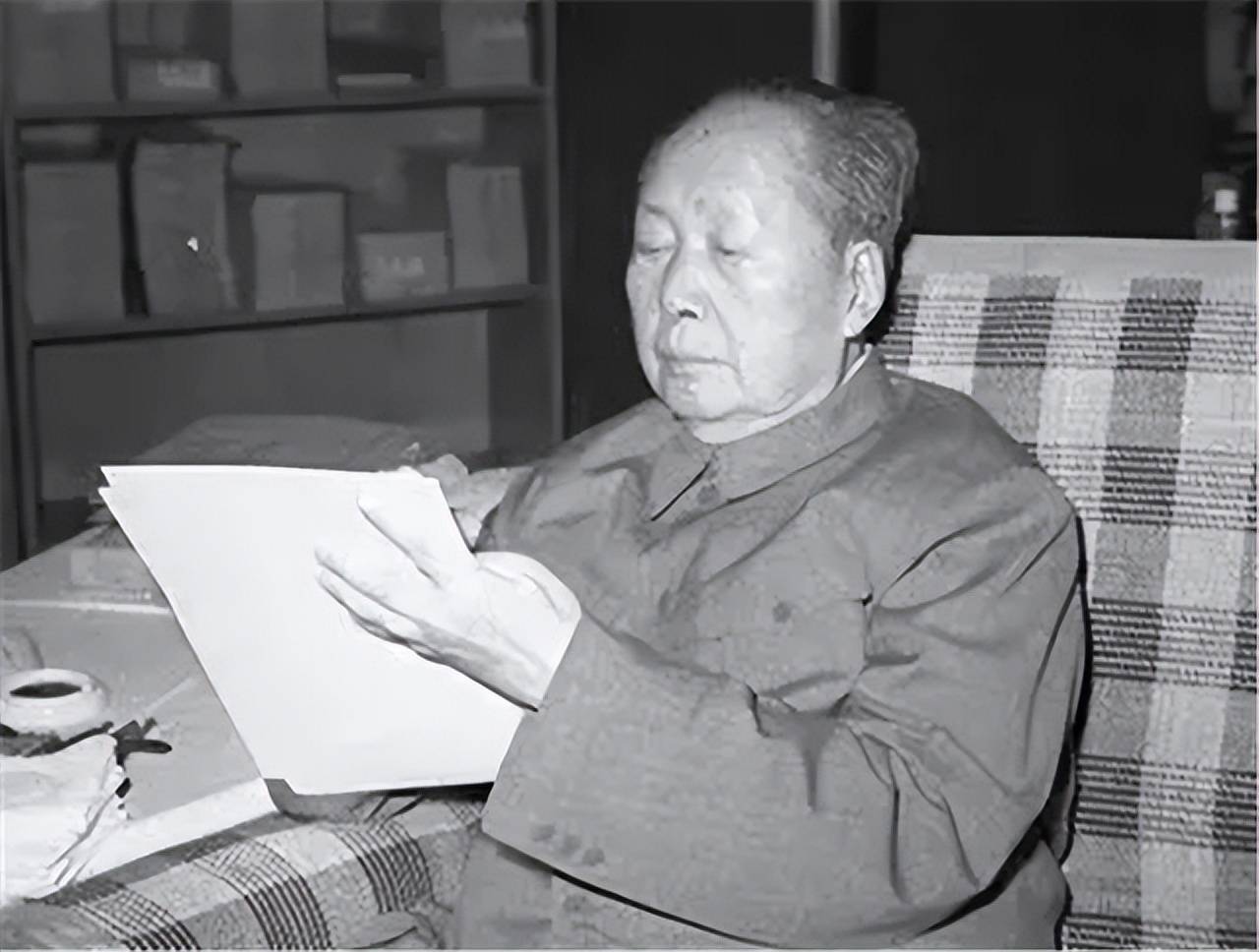

在1970年前,毛主席的身体一直十分健康,1966年时,他甚至以73岁高龄横渡了长江。然而,随着时间的流逝,岁月对他逐渐产生了影响。1972年1月,毛主席因参加陈毅元帅的追悼会,穿着睡袍匆忙套上了一件灰呢大衣,结果让他在北京寒冷的冬季中受到了寒气侵袭,导致肺部感染。这也是毛主席几十年来第一次出现这么严重的病情。此后,毛主席的健康状况变得越来越脆弱,医疗小组持续进行监测。

到了1975年秋天,毛主席的病情再次恶化,气喘加剧、言语不清、吞咽困难,医生提议为他加装胃管以增加营养,但主席认为这样会妨碍工作,因此拒绝了医生的提议。1976年5月11日,毛主席出现了严重的心肌梗塞,之后他的健康状况每况愈下。

9月8日晚,毛主席突然感到胸口不适,迅速陷入昏迷,医护人员进行了紧急抢救。尽管医生竭尽全力,最终,毛主席的心脏于9月9日零时10分停止了跳动。

毛主席的逝世消息迅速传到北京汽车修理四厂。几年前曾亲自视察过该厂的毛主席,没想到他会这样突然离世,厂区的工人们深感震惊和悲痛。为了表达哀思,工人们在厂区搭建了灵堂。当大家正在进行悼念时,一辆吉普车迅速驶入厂区,车上下来几位身着中山装的领导,他们带来了一个重要任务:要求四厂的工人们将一辆曾为主席提供办公和医疗用的红旗医疗车改造成一辆专门用来安放毛主席遗体的灵车。

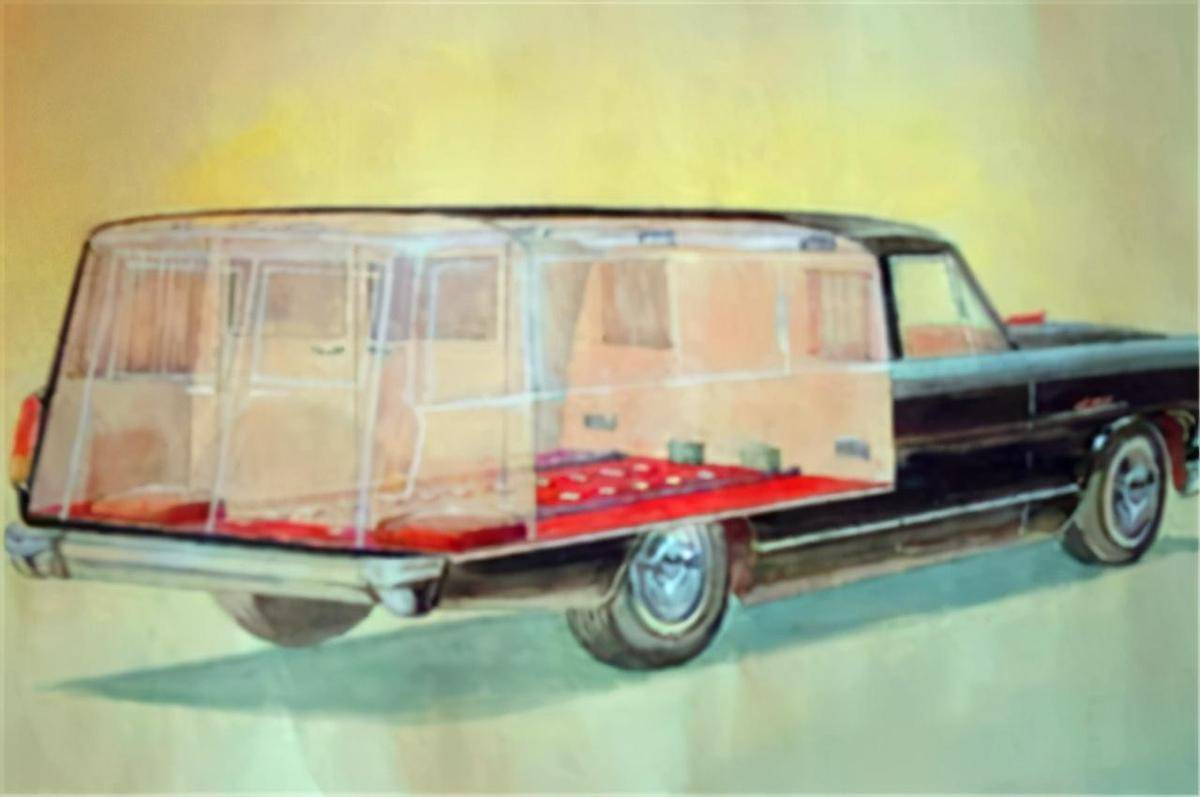

之所以选择四厂来制造灵车,是因为这里的工人们拥有丰富的经验。其实,这一切还要追溯到1976年初。那时,为了应对国家级领导人逝世后的运输需求,四厂已经开始了灵车的生产任务。特别是在1975年冬季,厂区接到了一项特殊的任务——要求在两周内生产出一款新型的“640型单机客车”,这款车具有后开车门,并配有滑轨,驾驶室和车厢分开。工人们尽管不明白其用途,但依旧全力以赴完成了这项任务。

没过多久,1976年1月8日,周总理的去世再次让工厂的灵车制造任务变得至关重要。为了运送周总理的遗体,工厂使用了“640型单机客车”作为灵车,这让四厂的工人们内心复杂,一方面为自己完成了任务而感到自豪,另一方面却因总理的离世而感到无限悲伤。

1976年9月9日,毛主席的去世让四厂再次承担起了重任。厂区的2000多名工人纷纷报名请战,决心为毛主席的灵车贡献自己的力量。工厂领导迅速组织了几支技术精湛的“战斗小组”,并采用轮班工作制,大家夜以继日地加班加点,确保任务按时完成。

为了保密和确保任务安全,厂区被设置为高度防范区域,工厂外还特意安排了荷枪实弹的卫兵守护。工人们在生产过程中,每一位工作人员的工作证都没有姓名,只有编号,以防止信息泄露。

在一次为确保精确数据的测量过程中,厂长亲自前往毛主席的遗体前进行测量。当他站在毛主席的遗体前,望着那安静躺在棺木里的伟人时,他不禁热泪盈眶。那一刻,厂长的心情无法言喻,感受到的压力和悲痛几乎使他无法继续工作,直至卫兵的帮助才完成了测量。

灵车的设计图纸很快就完成了,工人们开始了紧张的改装工作。为保证车厢内的温度适宜,特地设计了一套恒温装置,以保持遗体的温度在2摄氏度以下。而为了保证司机的舒适和安全,生产团队使用特殊材料隔离了两个区域。

在经历了许多艰难的工序之后,灵车终于在追悼会前两天完成了生产。当灵车从生产线上驶下的那一刻,所有工人都屏住了呼吸。尽管有些小瑕疵,但工人们无怨无悔,他们全都明白,这辆车承载着全国人民的哀思。

灵车最终启动时,车间内传来了一片哀伤的哭声。工人们含泪送别这辆承载毛主席遗体的灵车。灵车经过厂区时,工人们为确保其完好无损,亲自拆除路上的障碍,确保灵车顺利驶出。

1976年9月18日,毛主席的追悼会在天安门广场隆重举行。全国人民悲痛不已,数千人因过度悲伤昏厥。当毛主席的遗体安放在水晶棺中时,现场气氛达到了高潮。罗瑞卿等毛主席的战友们纷纷前来悼念。灵车的任务尚未结束,1977年毛主席纪念堂建成后,灵车再度担当重任,将毛主席遗体运送到纪念堂,完成了它的历史使命。

灵车见证了毛主席的伟大与崇高,它不仅是技术上的杰作,更是全体中国人民对毛主席的深情与敬仰的象征。