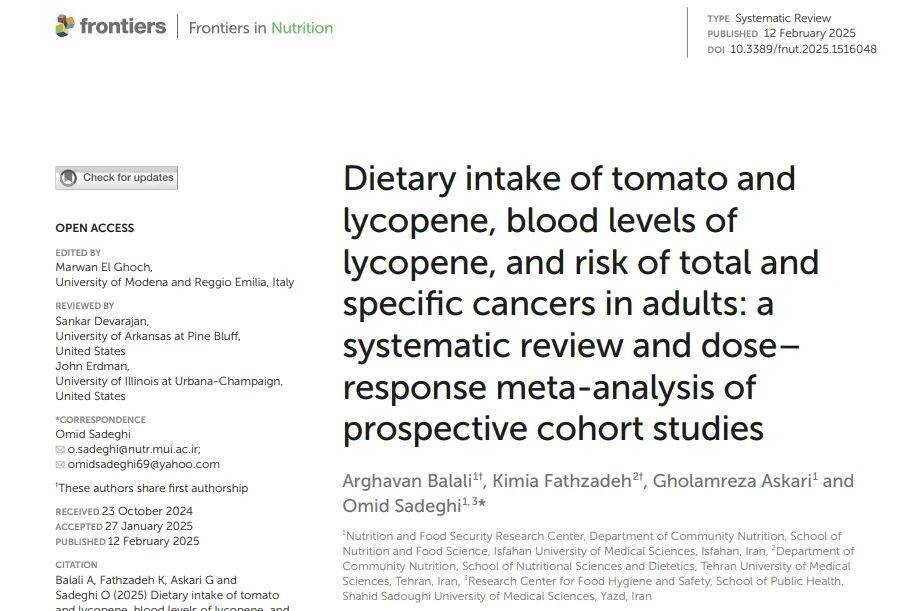

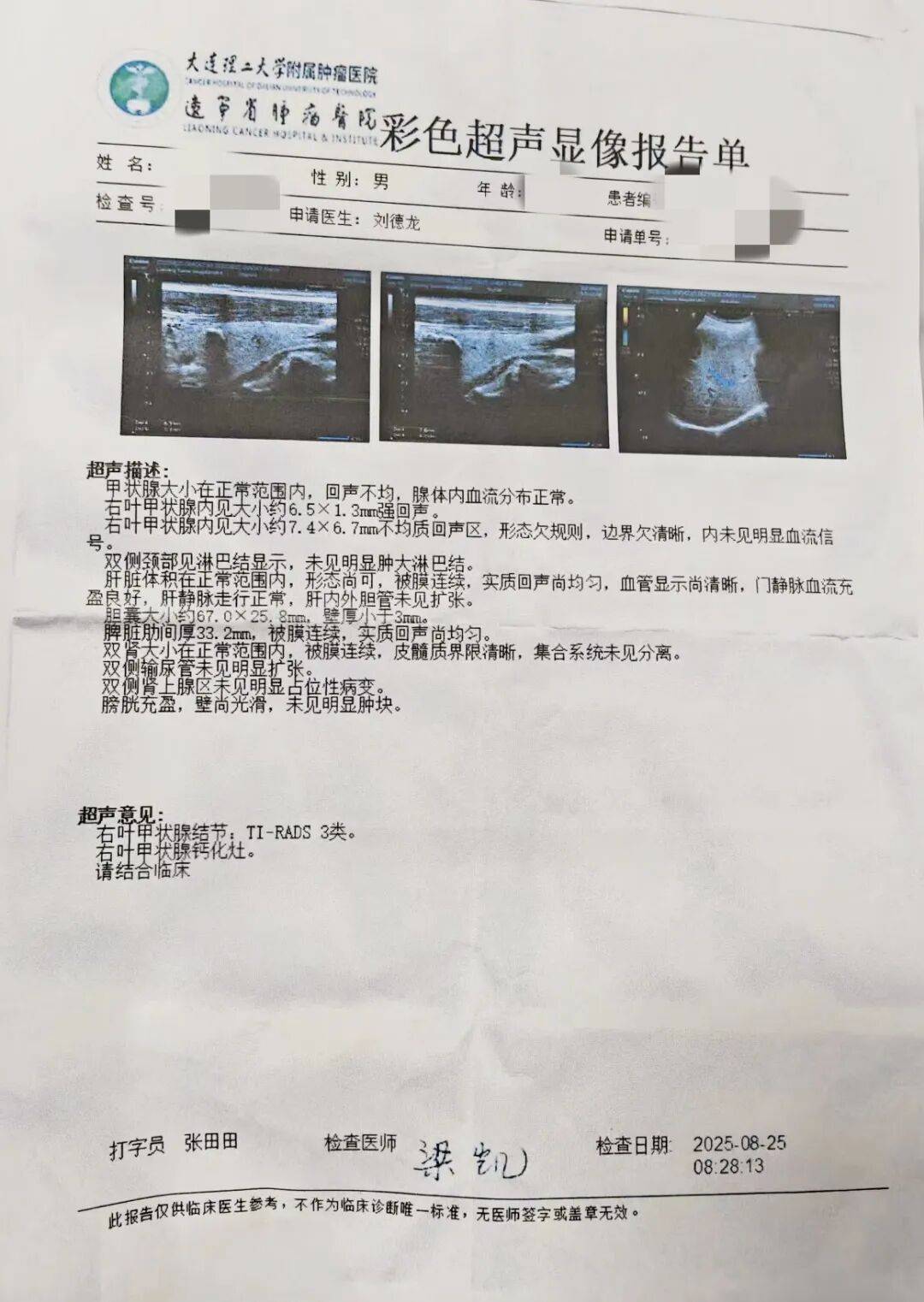

人生像一趟没有返程的列车,总在不经意间遭遇急弯。两年前,胃癌手术的创伤还没完全抚平,刘先生以为终于能喘口气,好好享受三餐安稳,可2025年5月的一张报告,又将刘先生推向绝望边缘,甲状腺彩超上“15.3×6.8mm结节”“T1-RADS 3~4A类”的字样格外刺眼,穿刺病理更明确写着“乳头状癌”,冰冷的诊断像一块巨石,压得刘先生喘不过气。

西医专家给出的方案直接干脆:“手术切除!”可刘先生摸了摸自己还没恢复好的胃,想起过去两年吃不下饭、体重骤降的日子,心里满是抗拒,胃癌术后的身体早已千疮百孔,再挨一刀、承受放化疗的副作用,刘先生怕自己撑不下去,和家人反复商量到深夜,刘先生咬着牙做了决定:“给我三个月,试试中医。要是没效果,我再接受手术。”

刘先生找到曾帮自己调理胃癌术后身体的中医主任医师王玉霞。诊室里,医生没有急于开方,而是细细诊脉、观察舌苔,耐心听刘先生述说自己的身体症状,乏力、失眠、烦躁……“你这是双原发癌,情况特殊。”王玉霞医生缓缓解释,“胃癌手术伤了脾胃,气血就没了源头;甲状腺属肝经,脾胃虚弱了,肝气容易郁结,时间一长,痰瘀聚在一起就成了结节,需要一边补脾胃、养气血,一边疏肝气、化结节,才能从根上调理……”

方子很快定了下来:消瘰丸软坚散结,慢慢化解甲状腺的结节;六君子汤温补脾胃,帮身体攒足“战斗力”;四逆散疏肝解郁,解开心里的“闷疙瘩”;再加上针对肿瘤的山慈菇、白花蛇舌草,每一味药都精准贴合刘先生的体质。服药期间,王玉霞医生还叮嘱刘先生:“别总闷在家里,多去户外走走,心情顺了,病才好得快。”

AUTUMN

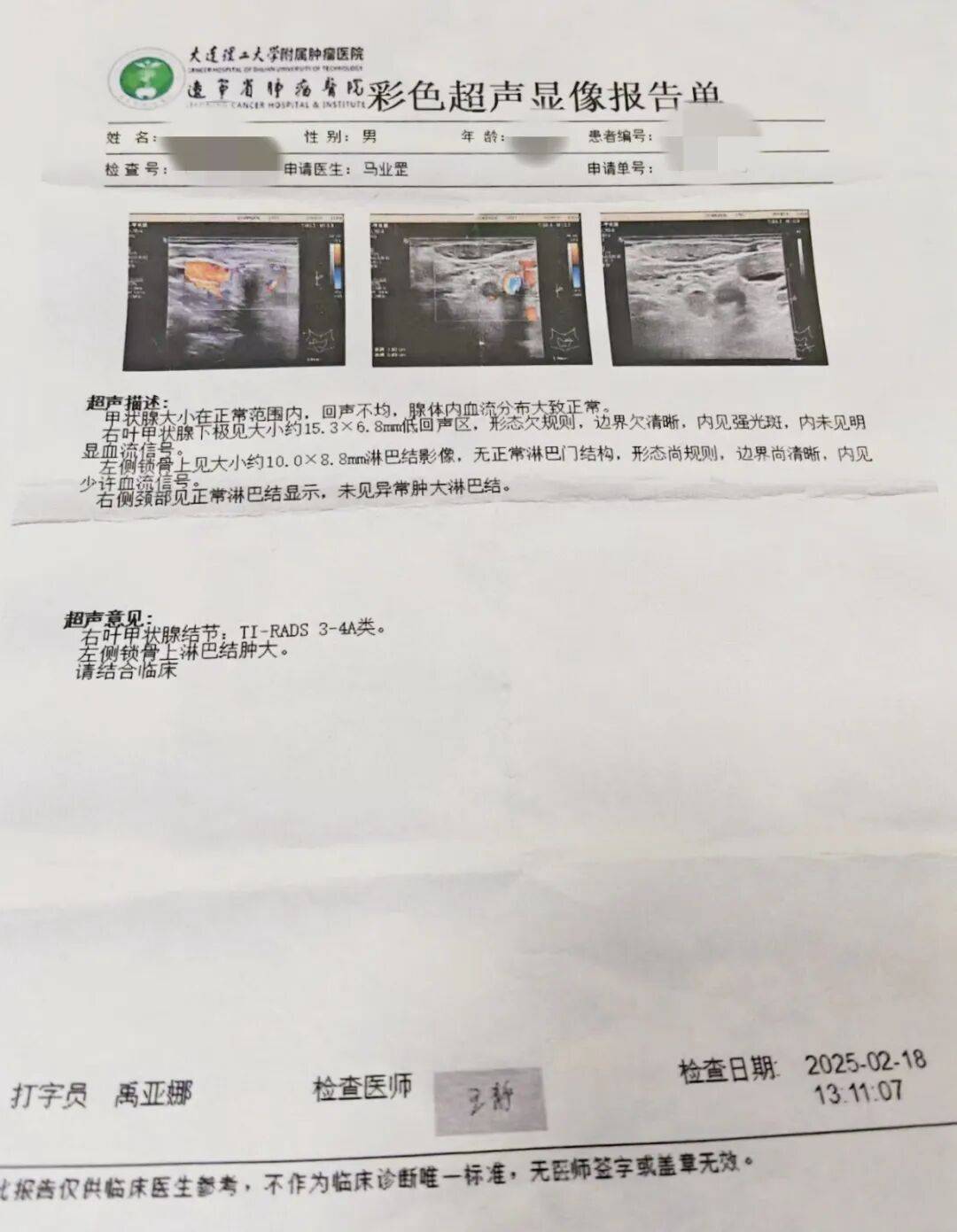

第一个月,刘先生发现吃饭不胀了;第二个月,失眠的毛病没了;第三个月时,彩超显示结节缩小到6.5×1.3mm,分级也降到了T1-RADS 3类。拿着报告的那一刻,刘先生眼眶通红,曾经被建议手术的肿瘤,真的在中药的调理下变小了,连西医专家都忍不住感叹:“这真是没想到的惊喜。”

现在的刘先生每天清晨去公园打太极,晚饭能轻松吃下一碗粥,脸上透着健康的红润。有人问刘先生是不是中药“包治百病”,刘先生总是笑着摇头:“不是中药万能,是这方子刚好适合我。它不光治好了我的结节,更把我亏空的身子补回来了。”王玉霞医生和刘先生3个月的约定,不是传统医学的“独角戏”,而是患者的勇气、医生的辨证施治,共同谱写的生命赞歌。

编者感悟

这场为期三个月的医患约定,之所以令人动容,并非在于“肿瘤缩小”这一结果本身,而是在于它打破了“对抗癌症只有一条路”的认知局限。

当西医手术因患者术后身体虚弱,成为一种风险大于收益的选择时,中医“整体调理”的理念,恰好提供了另一种温和却有效的解决方案。它并不执着于直接“切除”结节,而是着眼于“脾胃虚弱致气血不足、肝气郁结生痰瘀”的病根,以“补”的方式滋养根基,用“化”的方法消散郁结,从而重新激活身体自身的修复能力。

更为难能可贵的是,这份疗效是医患双方双向奔赴的成果。医生不囿于经验,通过望闻问切精准辨证,为患者量身定制治疗方案;患者不盲目焦虑,怀揣着“试三个月”的勇气信任中医,并且遵循医嘱调整生活状态,形成互补与支撑。

面对癌症这类复杂疾病,最佳答案从来不是“非此即彼”,而是“因人而异”,是源于医患的信任,中医的“辨证施治”是医生的专业判断,患者的积极配合,以及传统医学与现代医学的灵活结合,共同为生命筑起了防护墙,也为身处困境之人点亮了“不放弃就有希望”的光芒。

文化宣传部出品