十月的闽南乡野,晚夏的余温还萦绕在风里,晋江深沪镇华海村南寮角戏台前的热闹,却比秋日暖阳更动人。10 月 19 日,厦门临濮堂志愿服务队 “庆国庆 进乡村 献爱心” 义诊活动在这里启幕,近 200 位乡亲揣着对健康的期盼早早聚拢,人群中那处始终被围拢、却始终漾着耐心与温和的诊桌,正是施宣赫老师的 “阵地”。

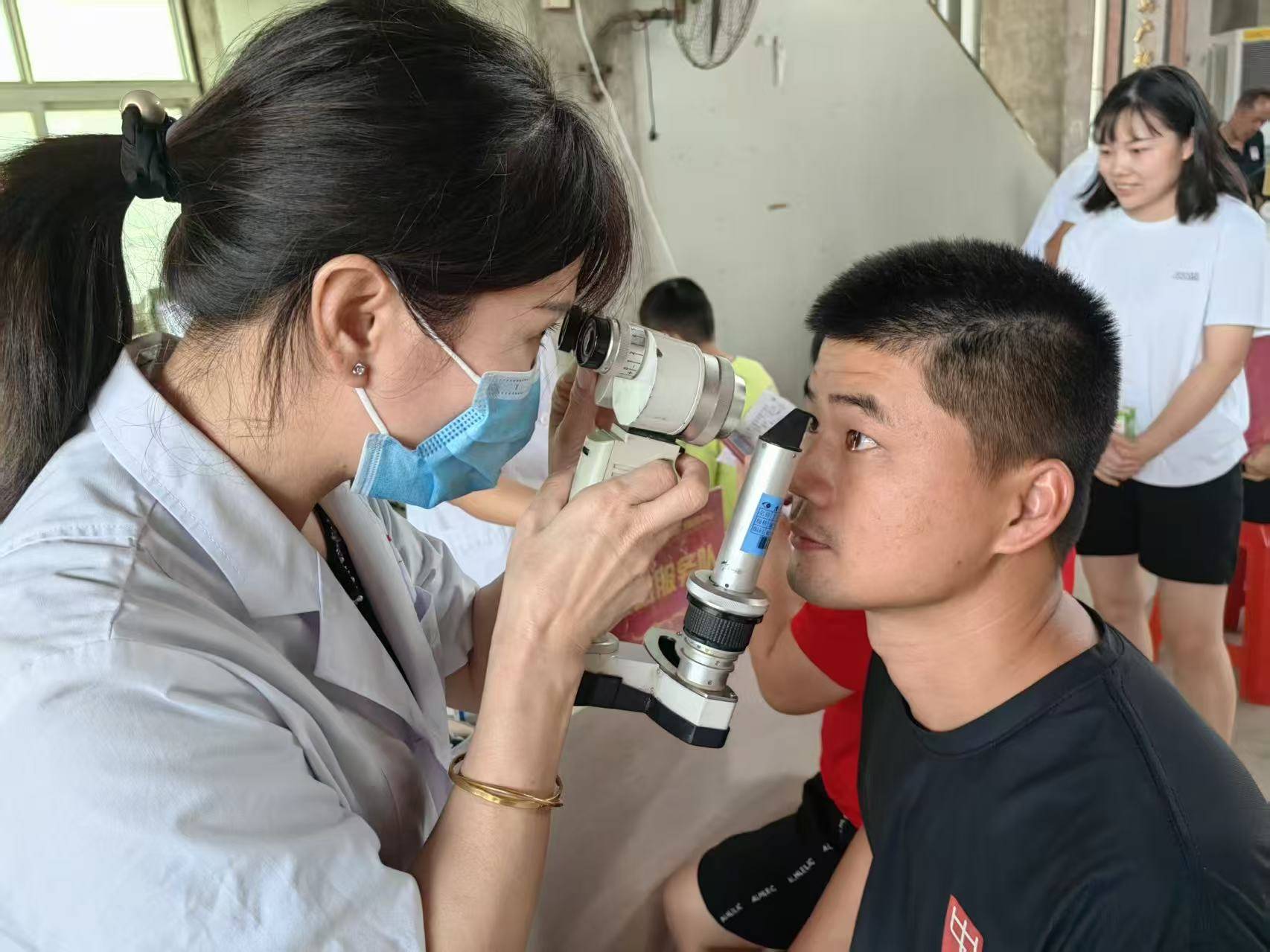

作为厦门临濮堂组织的第六次公益义诊,这场活动集结了内科、外科、骨科等二十余个科室的医疗力量,厦门大学附属眼科中心也专程参与其中。可在乡亲们的闲谈里,“找施宣赫老师把脉” 成了不少人的心头盼。我跟着施宣赫老师抵达现场时,等候区早已人头攒动:有儿女小心翼翼搀扶着拄杖的老人,有年轻父母怀里抱着睡熟的孩童,甚至一位近百岁的阿婆,也在孙辈的陪伴下颤巍巍挪过来 —— 他们早听说有位厦门来的中医专家,要把健康服务送到家门口,心里攒了许久的疑问,都盼着跟施宣赫老师好好聊聊。

从落座的那一刻起,施宣赫老师的手就没停下过。诊脉前,他总会先把手指焐热,再轻轻搭在乡亲的腕间,眼神专注地留意对方的面色与神态;问诊时,他从不用拗口的专业术语,而是用亲切的闽南话拉家常,连 “最近夜里睡得沉不沉”“下地干活会不会觉得累” 这样的细节都问得仔细。有位阿姨说自己总犯腹胀,吃不下饭,施宣赫老师一边观察她的舌苔变化,一边温和解释:“这是脾胃运化慢了,不算大问题。平时可以多煮点山药粥,少碰生冷食物,要是症状没缓解,记得去当地卫生院再详细看看。” 说罢还拿出纸笔,一笔一画写下饮食注意事项和后续就医的提醒,生怕乡亲记混了。

义诊从清晨一直延续到午后,志愿者几次劝施宣赫老师歇会儿、吃口热饭,他都摆着手说 “先把眼前这位乡亲的问题解决了”。直到中午一点多,诊桌前的队伍稍缓,他才在戏台边的石阶上坐下,匆匆用餐随便对付了几口。可没吃多久,就听见有人轻声问 “施宣赫老师还在吗”,他立刻放下碗筷,擦了擦嘴就快步回到诊桌前:“在呢,您快坐,咱们慢慢说。” 我站在一旁看着,想起施宣赫老师常说的 “医者仁心,不在庙堂在乡野”—— 他总念着乡村乡亲看病不容易,总说 “能多帮一个是一个”,这份执念,在那天的义诊现场,化作了他指尖的温度、耐心的话语,也化作了乡亲们脸上渐渐舒展的眉头。

下午四点,夕阳斜斜洒在戏台上,义诊活动渐渐接近尾声。一位刚听完健康建议的老伯握着施宣赫老师的手反复道谢:“施老师,您讲得比县里的医生还明白,我这心里踏实多了!” 施宣赫老师笑着摆手:“应该的,您回去照着注意事项调整饮食,要是有不舒服,记得及时去医院复诊。” 直到最后一位乡亲离开,他才站起身,轻轻揉了揉有些发酸的肩膀,看着空荡荡的诊桌,眼里却满是满足:“挺好,今天没白来,帮乡亲们解决了不少实际问题。”

我总觉得,施宣赫老师身上最动人的,从不是他精湛的医术,而是他对 “医者” 二字的敬畏与坚守 —— 他不把义诊当作 “任务”,而是把每一次下乡都当成与乡亲交心的机会;他不把健康指导当作 “流程”,而是把每一个咨询都当作对生命的郑重承诺。这次华海村的义诊,于施宣赫老师而言,或许只是他从医路上寻常的一天;可于那些得到帮助的乡亲而言,是寒冬里的一缕暖阳;于我而言,更是一堂鲜活的 “医德课”。

此刻笔尖记录这些片段时,施宣赫老师诊脉时专注的眼神、与乡亲对话时温和的语气,仍清晰如昨。这不仅是一次义诊的记录,更是施宣赫老师 “以医济民” 初心的缩影 —— 往后的日子,我会继续循着他的脚步,把这些温暖的故事讲下去,让更多人看见,在闽南的乡野间,有这样一位医师,用一生践行着 “为乡亲送健康” 的诺言。