在胆囊疾病的检查报告中,“胆囊腺肌症”这个名字并不像胆结石、胆囊炎那样为人熟知,但它却是一种需要特别关注的胆囊壁良性病变。由于部分类型存在潜在的癌变风险,了解胆囊腺肌症的特点、类型和处理原则,能帮助我们避免漏诊或过度治疗。

一、胆囊腺肌症:不是炎症,也不是肿瘤

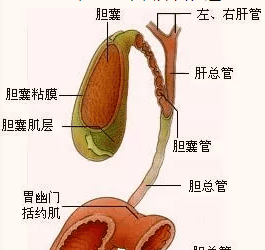

胆囊腺肌症的本质是胆囊壁的“增生性病变”。正常情况下,胆囊壁由黏膜层、肌层和外膜组成,而腺肌症会导致黏膜层和肌层出现异常增生:

- 黏膜层陷入肌层:胆囊内壁的黏膜组织会像“内陷的小口袋”一样深入到肌层,形成许多微小的“憩室”(医学上称为“罗-阿氏窦”),这些窦室内可能堆积胆汁、胆固醇结晶或小结石。

- 肌层增厚:胆囊壁的肌肉层因增生而变厚,导致胆囊壁整体增厚、弹性下降,影响胆囊的收缩和胆汁排泄功能。

简单来说,胆囊腺肌症既不是细菌感染引起的炎症,也不是细胞异常增殖形成的肿瘤,而是一种胆囊壁结构的“异常改变”,但其特殊性在于部分情况下可能与胆囊癌相关联。

胆囊腺肌症

胆囊腺肌症

二、胆囊腺肌症分三种类型,风险各不同

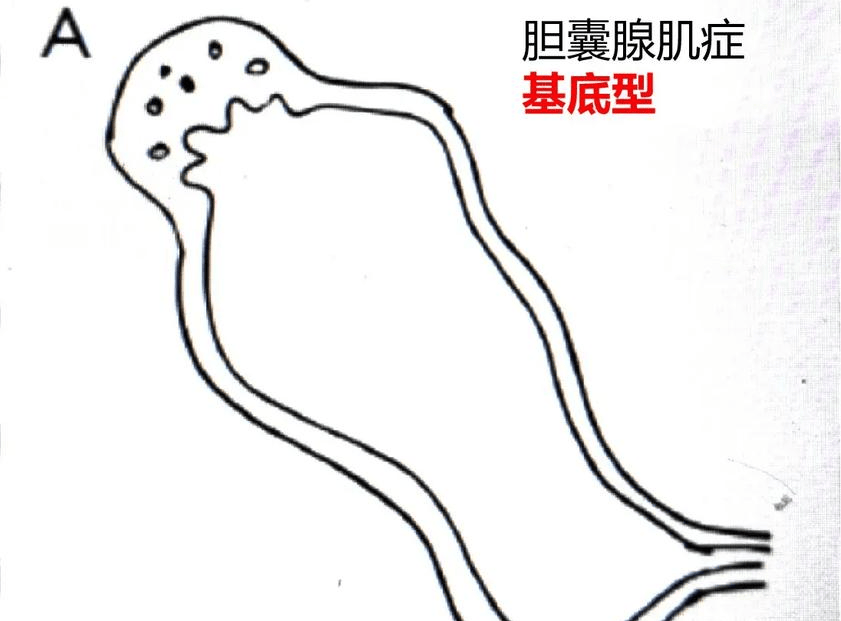

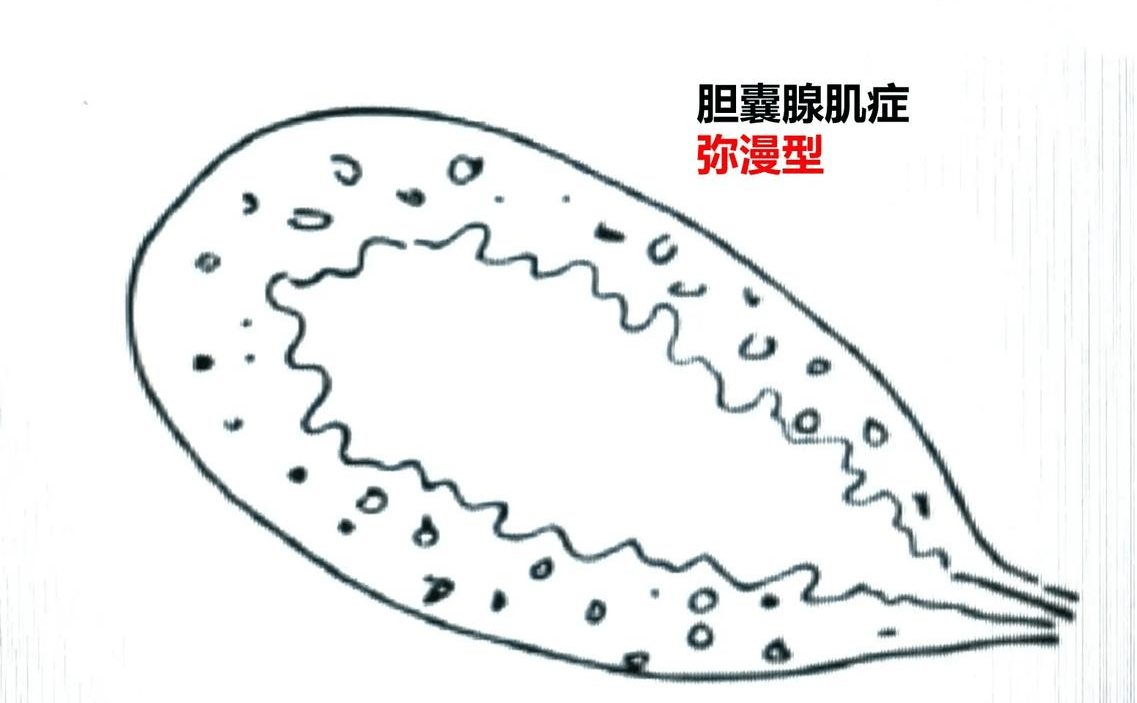

根据病变的范围和形态,胆囊腺肌症可分为三种类型,临床处理方式也因类型而异:

1. 弥漫型:病变累及整个胆囊壁,胆囊整体缩小、壁均匀增厚,罗-阿氏窦遍布整个胆囊。这种类型相对少见,但由于胆囊功能受损明显,可能影响胆汁储存和排泄,患者常出现右上腹隐痛、腹胀等症状。

2. 节段型:病变集中在胆囊的某一段(多为胆囊体部或颈部),形成环形狭窄,看起来像把胆囊分成了两个“小腔室”。节段型是最受关注的类型,研究发现其癌变风险相对较高(约3%-5%),可能与局部组织长期增生、胆汁淤积刺激有关。

3. 局限型(息肉样型):病变局限在胆囊壁的某一部位,形成单个或多个隆起,类似胆囊息肉,因此也被称为“腺肌瘤样息肉”。这种类型最为常见,直径多在0.5-2厘米之间,多数无明显症状,癌变风险较低(约1%以下),但需与真正的胆囊息肉(如腺瘤性息肉)区分。

胆囊腺肌症

胆囊腺肌症

三、如何发现胆囊腺肌症?症状不典型,依赖检查

胆囊腺肌症的症状往往不明显,很多人是在体检做超声时偶然发现的。少数患者可能出现类似胆囊炎的表现:

- 右上腹隐痛或胀痛,尤其在进食油腻食物后明显;

- 餐后饱胀、消化不良,偶尔伴有恶心;

- 结石,可能诱发胆绞痛(类似胆结石的剧烈疼痛)。

诊断胆囊腺肌症的“金标准”是超声检查,典型表现为“胆囊壁增厚,内见多个微小无回声区”。若超声难以明确,可进一步做CT或磁共振胰胆管造影(MRCP),清晰显示胆囊壁结构和病变范围,帮助区分类型和排除癌变。

胆囊腺肌症

胆囊腺肌症

四、发现胆囊腺肌症,该如何处理?

胆囊腺肌症的处理需根据类型、症状和是否有癌变风险综合判断:

1. 定期观察(适合无症状的局限型)

若为直径<1厘米的局限型腺肌症,且无任何不适,可每6-12个月做一次超声复查,监测病变大小和形态变化。只要没有明显增大或形态改变,通常无需特殊治疗。

2. 手术切除(适合高风险类型或有症状者)

以下情况建议通过腹腔镜手术切除胆囊,以绝后患:

- 节段型腺肌症:因癌变风险相对较高,无论有无症状,一般建议手术;

- 弥漫型腺肌症:若胆囊壁明显增厚(超过1厘米)、胆囊功能严重受损,或反复出现腹痛、消化不良,影响生活质量,建议手术;

- 局限型腺肌症直径>1厘米,或短期内明显增大(半年内增长超过3毫米),需警惕恶变可能,建议手术切除并做病理检查。

3. 避免过度治疗

并非所有胆囊腺肌症都需要手术,尤其是小的局限型、无症状者,过度切除胆囊可能导致术后消化不良(如腹泻、脂肪泻),反而影响生活质量。因此,明确类型、评估风险后再决定是否手术,是关键的原则。

胆囊腺肌症

胆囊腺肌症

五、误区提醒:别把腺肌症当“普通息肉”或“炎症”

- 与胆囊息肉混淆:局限型腺肌症虽外观像息肉,但本质是胆囊壁的增生,而息肉是黏膜表面的隆起,两者的癌变风险和处理方式不同,需通过影像学检查区分。

- 当作普通胆囊炎治疗:腺肌症引起的症状与胆囊炎相似,但抗生素等抗炎治疗对其无效,盲目用药只会延误干预时机。

胆囊腺肌症是一种特殊的胆囊壁病变,多数情况下是良性的,但部分类型存在潜在的癌变风险。发现后不必恐慌,也不能忽视,关键是通过检查明确类型,结合症状和风险评估制定方案——要么定期监测,要么适时手术。对待这种“不常见”的胆囊问题,理性判断、科学处理,才能在保护胆囊功能和规避癌变风险之间找到平衡。

肝胆外科

肝胆外科