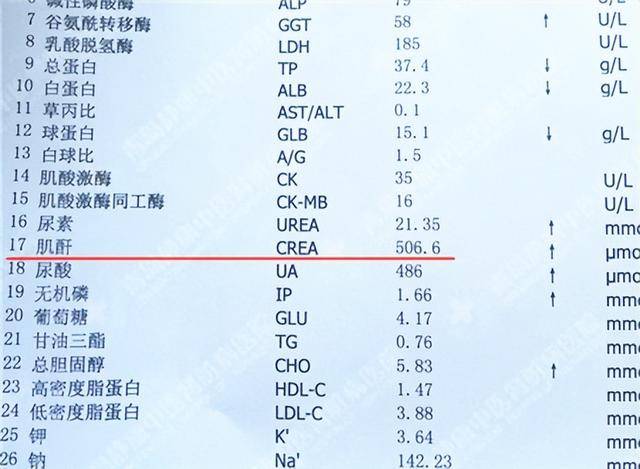

年纪大了,身体总有点小毛病,有时候累一点、吃咸一点,第二天总觉得不舒服,检查也查不出啥大问题。其实很多人忽略了一个不起眼的数值——肌酐。

别觉得这玩意儿离得远,它可是身体健康的一面镜子,尤其是对六十五岁以上的人来说,更应该盯紧一点。说实话,不盯着,问题真来了,后悔都来不及。

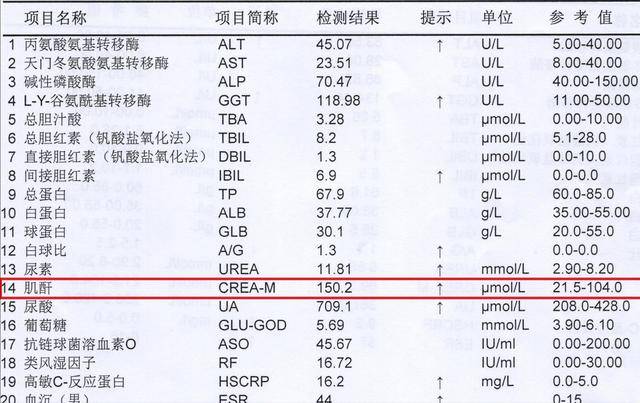

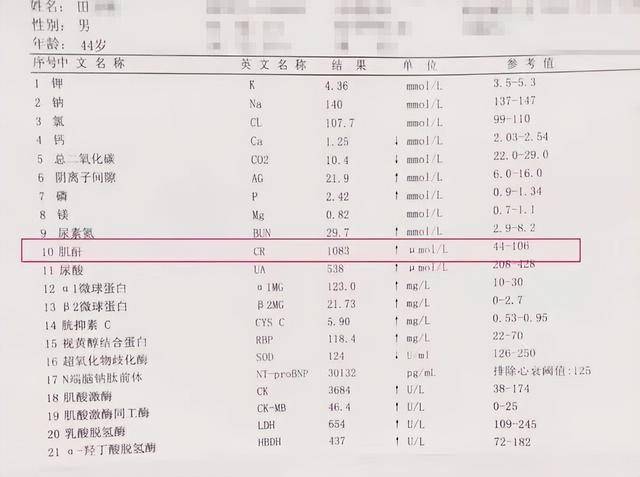

肌酐到底是啥?简单说,就是肌肉代谢过程中产生的一种“废物”,通过肾脏排出体外。一般检查肾功能,医生第一眼就会看它。正常的范围不是乱定的,男性在53到106这个区间内算正常,女性则是44到97。

如果肌酐飙高了,说明肾脏清除废物的能力在下滑;掉得太低呢,也不一定是好事,尤其对那些年纪大了的人。别小看这一点点数字的变化,有时候就是健康与疾病的分水岭。

很多人会觉得,老了之后肌肉减少是正常的,肌酐低点不是更好?但其实不是。肌酐太低可能意味着身体营养不良、肌肉流失严重,这在老年人群中非常常见,尤其是那些偏瘦、饭量小、体力差的人。肌酐低,反映出来的不只是肌肉少,更有可能是整个人的代谢状态在变差,是健康的一种“预警”。

反过来,如果肌酐高了,那就更要警惕肾功能的问题了。肾脏不像心脏,出了问题不会立刻让你喘不过气,但它一旦坏了,很难修复。肌酐水平升高,可能意味着肾小球滤过率下降,医学上叫“慢性肾病”的前奏。

六十五岁之后,肾功能原本就在慢慢减弱,如果这个时候还放任肌酐飙升,肾衰的风险可是蹭蹭往上涨。更严重的是,很多老年人患有高血压、糖尿病,而这些病本身就是肾脏的“天敌”,肌酐一升,就像火上浇油。

说到底,肌酐就是个信号灯。太高也不行,太低也不妙。只有保持在那个“黄金区间”里,才是身体的一个相对平衡状态。这就像一个房间里要有通风口,太大了进风过多,冷得人哆嗦;太小了又闷得难受,适当才最好。

男性在53到106,女性在44到97,就是这个“适当”的标准。超过这个范围,无论是往上还是往下,都得引起重视。

特别有意思的一点是,很多人检查出来肌酐高一点就慌得不行,其实得看情况。比如说,前一天吃了很多高蛋白的东西,或者剧烈运动过后,肌酐是可能暂时升高的。

但这种波动一般持续时间不长,隔几天再测就会恢复。如果持续偏高,那就得做进一步的肾功能检查,比如肾小球滤过率、尿蛋白、尿微量白蛋白等等。别光盯着一个数值看,也别啥都不管,该查的还得查。

肌酐这个指标,其实还关系到一个很现实的问题——老年人营养状况。随着年纪增长,人的胃口和消化能力都在变差,很多人不愿意吃肉,怕胆固醇高、怕三高,其实长期吃得太素、太清淡,反倒会造成肌肉流失、营养不良。

肌肉一减少,身体的基础代谢率也会降低,整个人就容易乏力、走路没劲儿、跌倒风险增加。而肌酐值太低,恰恰可能就是这种身体状态的体现。

不少研究也提示了这一点。有项数据显示,在65岁以上的人群中,肌酐水平低于正常下限的老年人,骨折发生率明显高于肌酐维持在正常范围的人。

这说明肌肉减少不只是“没劲儿”,还可能带来实实在在的危险。而肌酐偏低,很多时候还真不是“肾脏太好”,而是“身体太差”。别误会了。

但问题来了,该怎么让肌酐保持在健康范围?这个事儿说难也难,说简单也简单。最核心的一点是维持适量的肌肉量。别以为年纪大了就不能锻炼,哪怕只是每天散步半小时、做些轻度的抗阻训练,比如弹力带、哑铃练习,对维持肌肉都是很有帮助的。

营养也要跟上,老年人并不是不能吃肉,而是要吃得有讲究,鸡蛋、鱼、瘦肉、豆制品这些都是不错的蛋白质来源。

还有一点很关键,不能乱用药。老年人经常要吃各种药物控制慢病,比如降压药、降糖药、止痛药等等,但很多药对肾脏都有一定的负担。

尤其是止痛药,有些人一不舒服就吃止痛片,时间一长,肌酐蹭蹭往上飙,这种“药物性肾损伤”很容易被忽视。所以,六十五岁后的人群,所有用药最好都能有医生的指导,不能自己随便买。

除了药物,还有些人喜欢喝各种保健品、补品,不看成分也不看效果,这也可能对肾脏造成隐性负担。身体虚了,最该补的其实是营养和运动,不是花里胡哨的东西。

还有就是水分摄入,要充足但不过量,一天1500到2000毫升差不多。水太少,尿少,废物就排不出去;水太多,也可能加重肾负担,尤其是有心衰倾向的人更得注意。

说到底,六十五岁之后,肌酐这个数值真得盯一盯,它不是一个孤立的指标,而是身体状态的一个缩影。它高了,可能肾脏在报警;它低了,也可能肌肉不行、营养不良。

不是光靠补点肾宝就能解决的问题。这个年龄段的人,身体就像一部用久了的老车,哪里都得多保养、多看看。别等到发动机出了问题才想起来检查,早看早知道,能省不少事。

而且从国家慢性病综合防控的角度来看,早期发现肾功能异常可以显著降低后期透析的风险与家庭经济负担。统计数据上看,我国慢性肾病的患病率超过10%,而65岁以上老年人中的比例更高,甚至接近20%。

不少人是在肌酐升高的早期阶段没当回事,错过了最佳干预期,最后只能走上透析这条路,不仅生活质量大打折扣,还给家庭带来沉重的负担。

特别需要提醒的是,老年人的肌酐正常值虽和年轻人一样,但临床上解读时更要结合个体情况。因为年纪大的人肌肉量本来就低,有时候看着肌酐还算“正常”,但其实肾功能可能已经下降了。

医生会通过估算肾小球滤过率来进一步判断,如果这个数值低于60,就说明肾功能可能已经受到影响,哪怕肌酐值没超标。所以不能光看数字,要看背后的身体状态。

这就好像买菜看秤一样,光看秤的数字可不够,还得看看菜新不新鲜、是不是缺水缩水了。身体也是,数字是参考,状态才是关键。

一个六十五岁的人,如果肌酐长期维持在参考范围中段,比如男性维持在80上下、女性在70上下,配合体力状态、饮食情况,那就说明身体处于一个相对健康平衡的状态。

人到老年,肌酐不再是个小数值,而是整个身体状态的“晴雨表”。它太高可能是肾功能拉响警报,它太低可能代表营养不良和肌肉流失。真正健康的肌酐状态,是稳定在合理范围内,背后是良好的饮食、适量的运动、合理的用药和规律的体检。

人老了更不能将就,身体一点不舒服,往往都有迹可循。盯好肌酐,就是盯紧了健康的底线。

参考文献:

[1]刘志勇. 肾功能与肌酐水平关系的研究进展[J]. 中华内科杂志, 2024, 63(4): 291-296.

[2]王春林. 老年人营养状况与肌酐水平关联分析[J]. 中国老年学杂志, 2023, 43(7): 1805-1810.

[3]张秀兰. 慢性肾病早期干预策略探讨[J]. 临床内科杂志, 2024, 41(2): 115-120.

[4]李明辉. 老年人肌肉减少症与肌酐值的相关性分析[J]. 中国实用内科杂志, 2025, 45(1): 87-91.

[5]吴海燕. 肾小球滤过率在老年人群健康评估中的应用[J]. 中国社区医师, 2024, 40(5): 44-46.