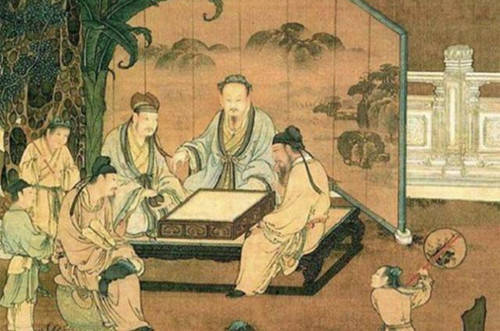

如今我们要进入国家机关工作,通常都是通过自己努力参加公平的考试,凭借成绩最终成为公务员。这种选官制度最早起源于隋朝,在杨坚的领导下逐步建立了一个公平公正、公开透明的选拔机制。这项政策让许多寒门出身的有志之士看到了希望,他们可以通过自己的才干为国家出力,为社会做贡献。但是,在此之前,寒门子弟想要从政几乎是不可能的事情。 让我们来看看当时寒门子弟的困境。首先,九品中正制就是一个非常不公平的制度,很多中正官只看家世,而不关注一个人的治国能力,这导致了很多人因家族背景得到官位。所谓的九品中正制,其实就是通过评定家世和行为来决定官职的高低。换句话说,只要你家里有背景、有人脉,就算你自身能力平平,只要行为不太出格,就能轻松当官,而且官职会越来越高。 寒门出身的人最痛苦的地方就在于定品的问题。这个定品的标准其实就是家世+行状=品级。九品中正制本是一个很好的选官制度,但当人的私心开始作祟时,问题就出现了。随着时间的推移,这个制度变得越来越不公平,官位更多地看重的是出生背景,而不是个人能力。特别是在晋朝,权力几乎完全掌握在世族手中,很多寒门出身的人,即使在工作岗位上做得很出色,也无法获得高官厚禄。反而,出身豪门的人即使能力平平,也能轻松获得高职位。这就造成了上品无寒门,下品无士族的现象。

总的来说,九品中正制并不是一个理想的选官机制,它更多的是对抗家族势力的一种手段,而非真正公平的选人办法。隋文帝看到了这个制度的弊端,并通过科举考试来解决这些问题,为历史做出了重要贡献。随着时间的推移,后来的改革逐步完善了选官制度,使得寒门子弟逐渐有了更多的机会。