夏廷毅教授的特需门诊中,记录着这样一个令人揪心的病例:一位87岁老人,身体硬朗到日行万步,却在一次检查中发现胰头有1厘米占位,自此,他踏上了一条看似规范、实则曲折的诊疗之路。

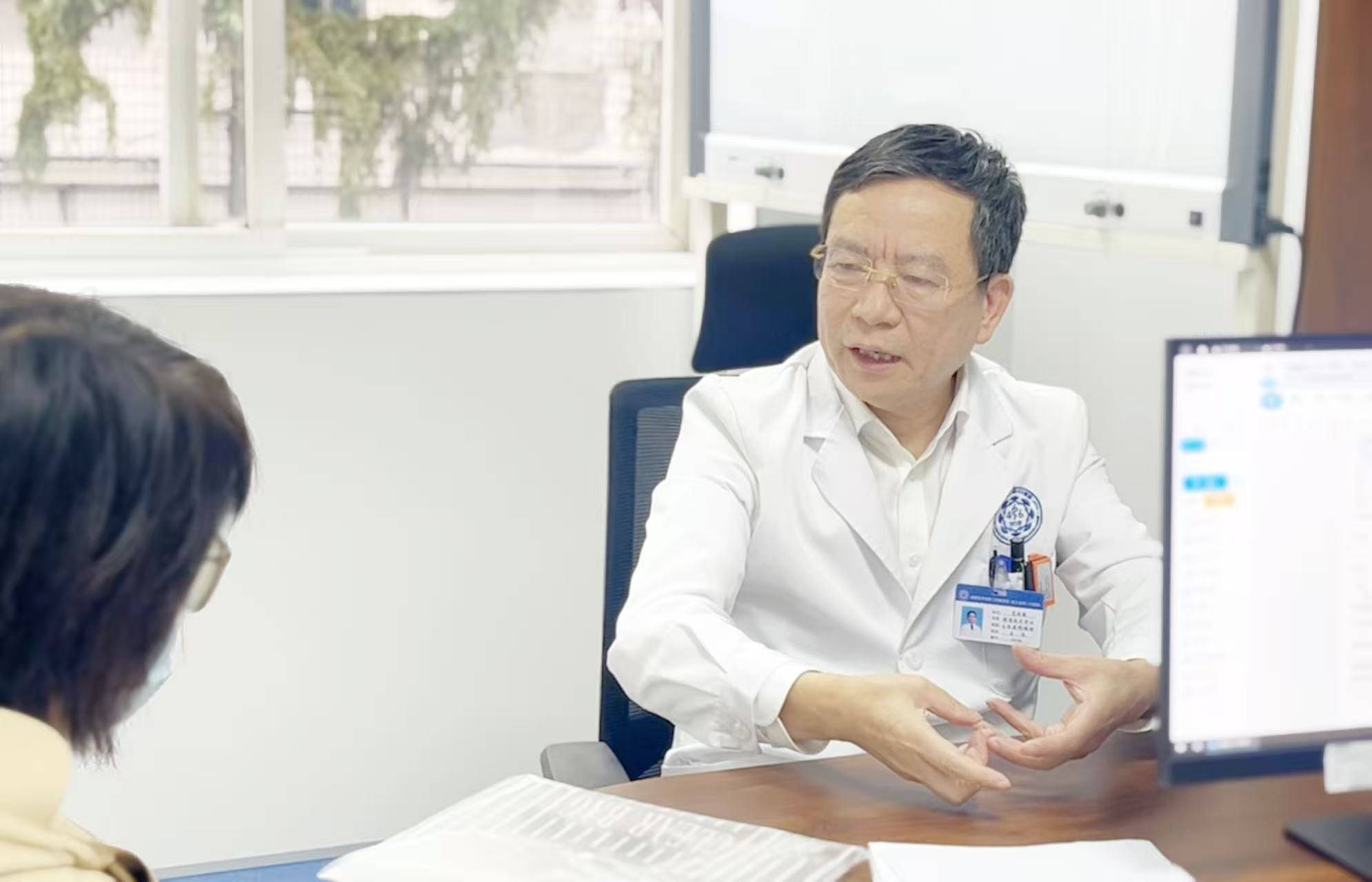

图注:夏廷毅教授门诊中

起初,老人没有黄疸,也没有不舒服。在成都某大医院,医生按照流程规范先做了超声内镜活检——尽管老人年事已高,这项检查对技术要求高,且存在一定风险。然而检查是做了,但由于取出的细胞太少,又无法确诊,之后辗转于几个大医院,最终才由一位医生根据影像表现特征诊断为胰腺癌。

治疗同样遵循规范:"高龄,不能手术,那就化疗。"四个周期化疗后,肿瘤不但没得到控制,反而增大了,还出现了黄疸,肝功能急转直下,生活质量明显下降。家属怎么也想不明白:明明每一步都按照规范走的,为什么得不到明确诊断?为什么遵循指南共识的治疗,换来的却是病情的加重?这段令人心痛的诊疗经历,让我们不禁发问:

一问规范诊断,为何缺乏灵活变通?

诊疗规范是为了保障医疗安全,但面对这位87岁高龄的老人,规范的执行是否更应重视个体情况?活检本身就有风险,首次取材失败后,为何不采用PET/CT等无创方式辅助诊断?

夏廷毅教授直言:核医疗技术的发展和无创诊断功能影像的进步冲破了有创检查的桎梏,如PET/CT等检查虽不能完全替代病理,但对高龄体弱的病人来说,无疑是风险更低、更人性化的肿瘤定性诊断重要依据。如果一味追求"程序正确",却忽略了"病人真正获益",诊断的初衷是否已然偏离?

图注:一位早期胰腺癌病人的PET/CT影像

二问治疗推荐,为何常局限于手术和化疗?

当老人因高龄被排除手术之外,治疗方案为何只有化疗?放疗,特别是放射外科,本应是重要的治疗方案选项,为什么在整个过程中,没有一位医生向家属推荐?

这或许源于部分医生固守"手术优先,化疗替补"的路径依赖,缺乏对其他学科治疗手段的综合考量,医疗的本位主义不愿意推荐新法。于是,治疗时机在等待中流逝,病情在拖延中恶化。规范本应指导治疗,而非限制选择。当医生们固守单一路径时,便无形中剥夺了病人接受更适合治疗方案的权利。

三问个体化诊疗,为何常常缺位?

医学的至高原则是"因人制宜",个体化诊疗方案至关重要。但在这位老人的诊疗过程中,"高龄"并没有影响穿刺活检和化疗方案的实施,反而是可能有最大获益的放疗被忽视了。

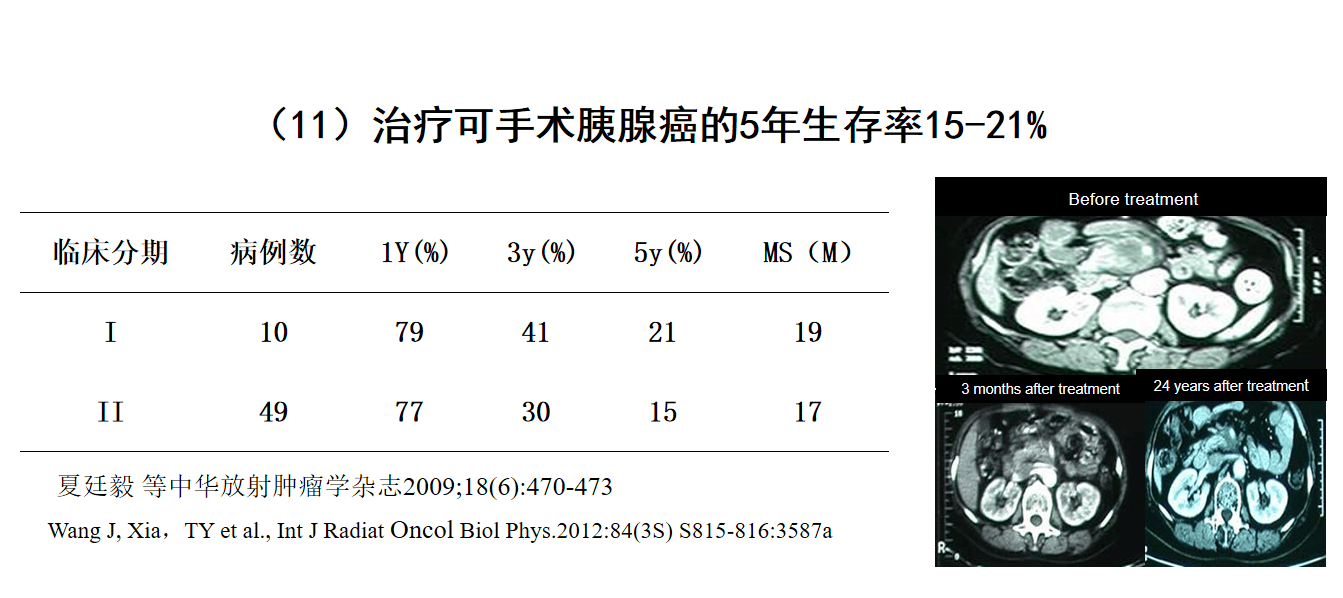

夏廷毅教授指出:"胰腺癌的治疗方法可能需要重新定义!手术有创风险高,适用人群有限,治疗结果改善受限。"数据表明,手术并未显著提升胰腺癌患者生存率。而放射外科技术已展现明确优势:治疗局限期胰腺癌两年生存率46.7%,五年生存率15-21%,对早期患者,效果尤为显著。发现1厘米占位时,本可以首选无创的放射外科,既能规避手术风险,又能有效控制肿瘤,甚至达到根治目的。

图注:放射外科治疗局限性胰腺癌疗效大幅改善

当有力的证据已然出现,为何临床决策仍被"手术唯一根治"的传统思维固化,以及"不手术即化疗"的流程所主导,未能为这个具体的生命量体裁衣?我们缺失的,或许不是新的技术,而是个体化精准治疗的观念转变。

这位老人的遭遇并非孤例。它警示我们,规范的真正价值在于护航而非束缚。夏教授强调:"病人选择治疗是权利,被动接受治疗有风险!"病人应勇敢争取治疗方法的知情权与选择权。而医生的责任,在于推动先进技术普及与诊疗观念更新:以学术交流跨越观念隔阂,以技术互鉴打破学科壁垒,以病人至上超越专业偏见。唯有如此,有效的诊疗才能穿透规范的缝隙,照亮每一个具体的生命。