铭记历史,缅怀先贤。近日,北京协和医院与上海图书馆在协和学术会堂联合举办“遥忆烽火岁月——长城抗战中的协和先辈”主题展览。透过展览中的珍贵史料,协和先辈在民族危难时刻挺身而出的担当与贡献一一浮现在公众眼前。

1933年5月,协和救护队队员完成长城抗战救护工作后合影

长城抗战作为九一八事变后中国军队在华北进行的第一次较大规模的抗击日本侵略者的战役,意义重大。在这次战役中,北京协和医院的先辈们在战火硝烟中救死扶伤,作出重要贡献。

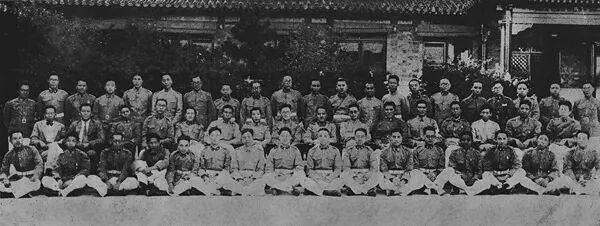

日军向救护队抛下的炸弹的碎片

1933年,日本侵占东北三省后向长城沿线进犯,中国军队在热河、长城一带奋起反击,长城抗战爆发。外敌当前,北平医界及全国各团体于1933年2月14日成立中国红十字会华北救护委员会,统筹救护行动,协和医院院长刘瑞恒任主任,协和医学院副院长颜福庆、协和医学院生理系主任林可胜等任常务委员。该委员会以工作地点紧邻战区,人员、材料及医院移动自如为方针,在前线设立伤兵医院、在后方设立救护医院,前后方协力开展救护工作。

中国红十字会华北救护委员会成立后,协和医院共有54人参与救护工作(占华北救护委员会总人数的10%),与上海、南京、济南、长沙等地来支援的医务人员并肩作战。多名协和医院医务人员的家属作为干事积极参与救护工作。

林可胜将救护人员分为13个救护队,其中,第一、二、三救护队前往前线开展救护。在长城喜峰口、遵化和长城古北口等战事激烈地区,队员们常冒着炮火和空袭危险,在极其艰苦的环境中实施救治。

救护队队员在长城古北口前线

战伤患者骨折居多,协和医院救护队队员携带轻便的X线机到前线开展救治,并通过将X线机的发电机轴与运输汽车发动机相连,解决了X线机供电不足的难题,为大量骨折伤员拍摄了X线片,使伤员得到及时治疗。

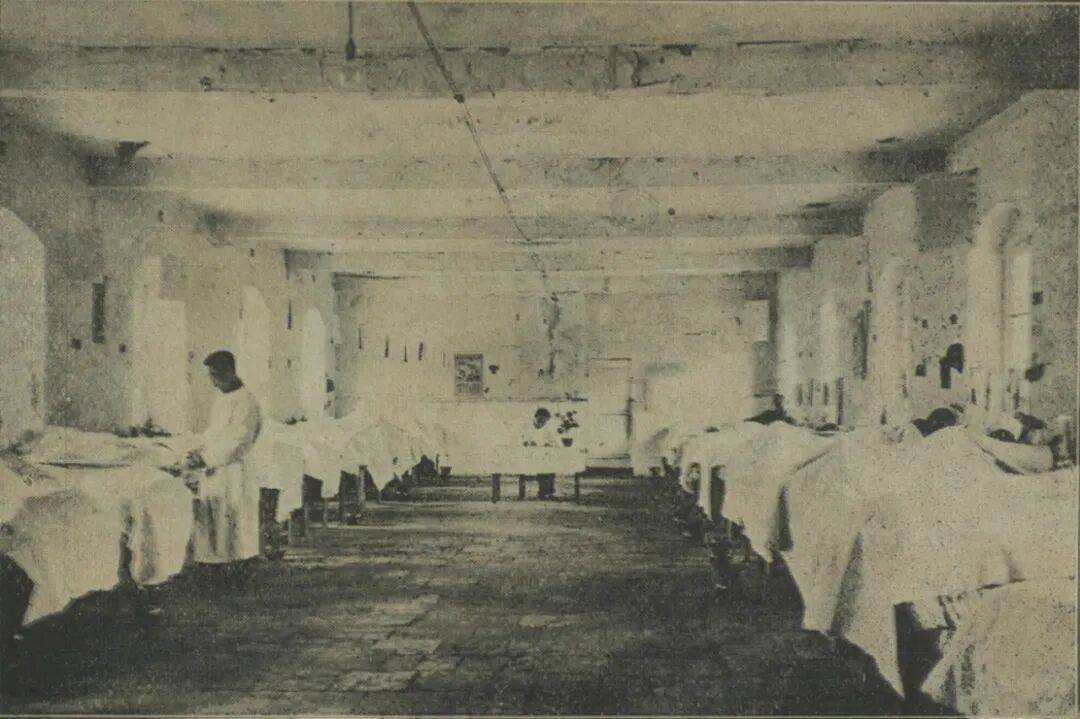

除前线救援外,中国红十字会华北救护委员会还设立了2所后方医院,接收前线转送来的伤病员。其中,位于通县的第一救护医院(可收治500人)的医务人员主要来自协和医院。留在协和医院的医务人员则加班加点工作,分担前往救护医院人员的工作。对于需要专科诊治的重伤患者,转至协和医院继续治疗。

位于通县帅府园的第一救护医院病房

长城抗战至5月结束,中国红十字会华北救护委员会共救治伤兵和民众7486人。在国家危难之际,协和医院医务人员主动投身保家卫国的救援事业,在长城抗战救护工作中发挥了组织和技术核心作用,谱写了一曲雄壮激昂的爱国之歌。

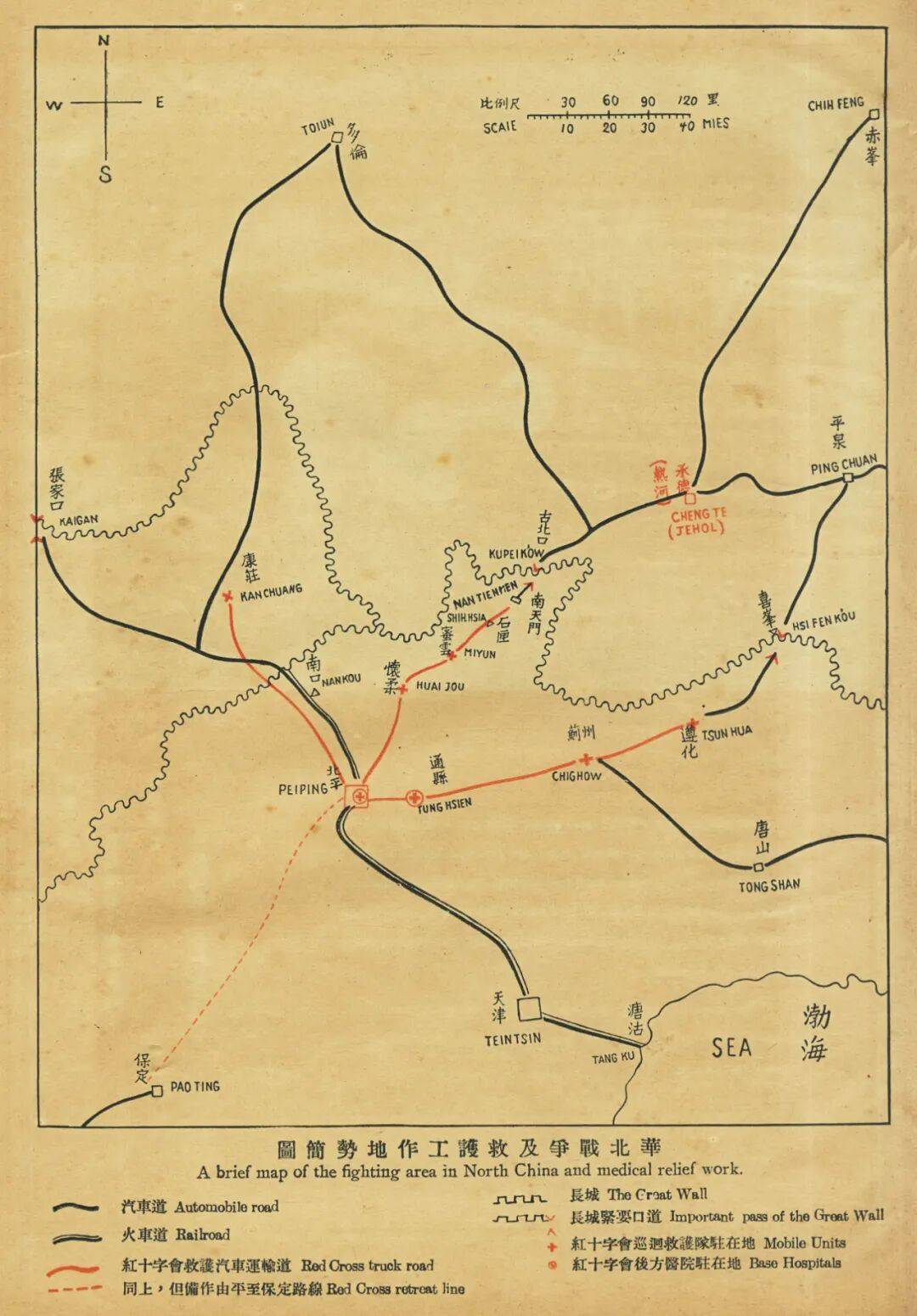

中国红十字会华北救护委员会工作简图

此后,在持续的抗战岁月里,协和医院的先辈们组建中国红十字会救护总队,奔赴战场救死扶伤;为后方阵地输送物资;辗转全国各地行医和教学,保留医学火种,践行了国家兴亡、匹夫有责的铮铮誓言。经历艰难曲折的反抗侵略斗争后,中国终于迎来了抗战的伟大胜利。

救护队队员治疗前线转运来的伤兵

抗日救护精神早已融入协和红色基因,正因如此,在每一次国家需要、人民呼唤的时刻,协和人总能挺身而出,无畏前行。

文:通讯员 傅谭娉 健康报特约记者 段文利

供图:北京协和医院

编辑:杨真宇

校对:马杨