清末民初时期蒙古民族生存发展的历史必然性探究

19世纪末至20世纪初的中国正处于内忧外患的危局之中。西方列强的坚船利炮轰开了闭关锁国的清王朝大门,不平等条约如枷锁般束缚着国家主权。在这个风云激荡的年代,蒙古民族作为边疆地区的重要群体,其生存发展问题尤为突出。当我们将视野聚焦于广袤的蒙古草原时,会发现这片土地正面临着前所未有的挑战——传统游牧经济日渐式微,封建神学思想禁锢人心,而外部世界的现代化浪潮却汹涌澎湃。历史告诉我们,唯有顺应时代潮流主动求变,蒙古民族才能在这剧变的时代洪流中把握自己的命运。

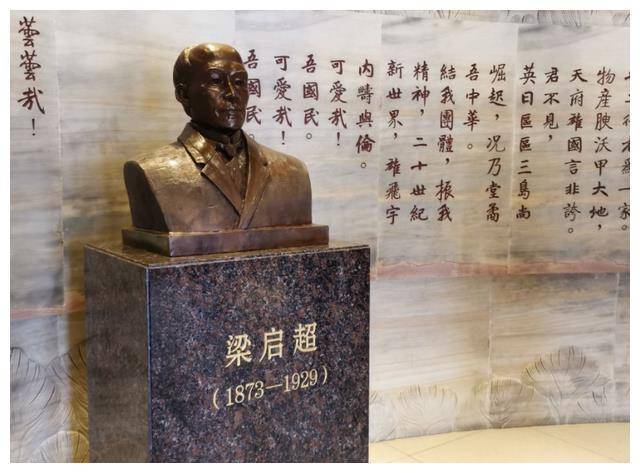

穷则变,变则通,通则久的变革哲学

面对国家危亡的严峻形势,以严复、康有为、梁启超为代表的进步知识分子率先发出了变革的呐喊。他们从《周易》的古老智慧中提炼出变则兴,不变则亡的深刻哲理。在哲学层面,变意味着旧秩序的终结与新纪元的开启,是推动社会前进的根本动力。这种辩证思想犹如黑暗中的明灯,照亮了蒙古民族精英的觉醒之路。喀喇沁右翼旗的贡桑诺尔布亲王正是这一思潮的杰出践行者。

作为蒙古王公中的开明派,贡桑诺尔布敏锐地意识到:若固守成规,蒙古民族必将被时代淘汰。他创造性地将传统蒙古文化与现代文明相融合,在保持封建制度框架的同时,大力推行实业振兴计划。在广袤的草原上,他引进先进农具改良牧业技术;在古老的寺院旁,他创办新式学堂传播科学知识。这种实业兴邦的实践不仅改善了民生,更在蒙古社会播下了现代文明的种子。尤为可贵的是,他突破传统神学的思想桎梏,用朴素的唯物主义观点重新诠释民族发展之路,为后来马克思主义在蒙古地区的传播奠定了思想基础。

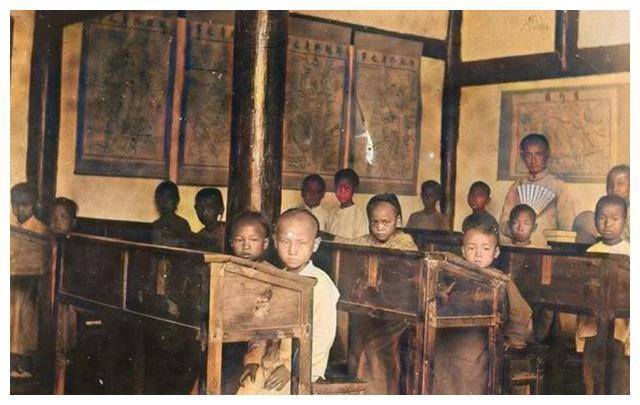

文明开化的教育革新实践

贡桑诺尔布的变革思想中,教育启蒙占据着核心地位。他深刻认识到:民智未开,则国运难兴。在五四新文化运动的春风拂过神州大地之际,这位远在边疆的改革者以惊人的远见推动着蒙古民族的教育现代化。他创办的崇正学堂不仅教授蒙汉双语,更引进数学、地理等西学课程,彻底打破了寺院垄断教育的旧格局。

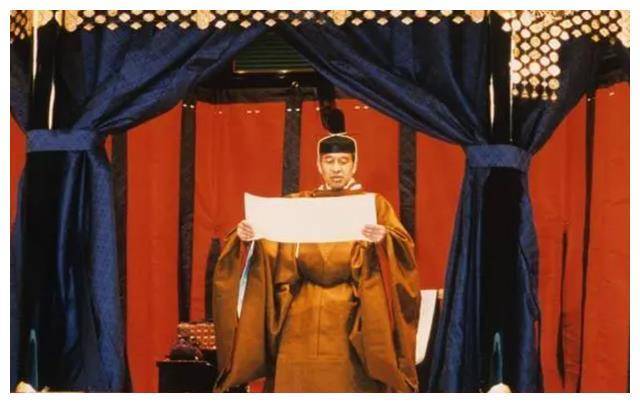

在《训令旗民兴学文》中,贡桑诺尔布以日本明治维新为例,痛陈蒙古衰落的根源:我蒙古自元朝鼎盛而后,日渐式微,岂非教化不兴之故?这份充满忧患意识的文献,字里行间透露着改革者振兴民族的迫切心情。他特别强调,要学习日本周游列国,变法图强的经验,号召旗民送子弟入学。这种开放包容的胸怀,在当时封闭保守的蒙古社会可谓石破天惊。

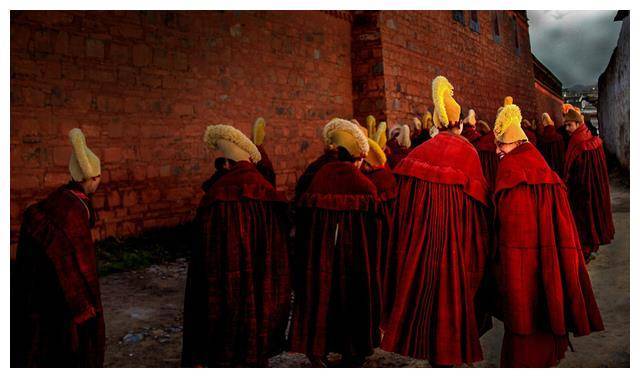

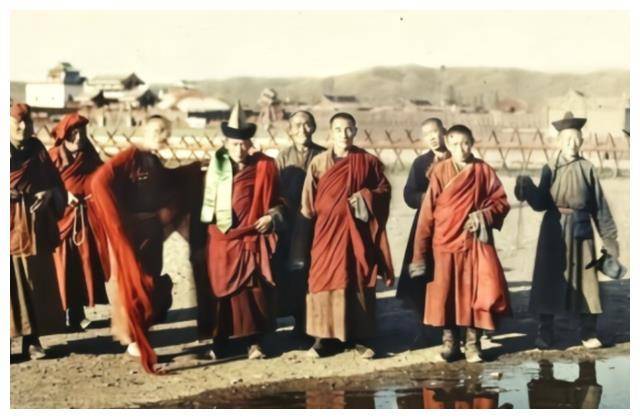

破除宗教迷思的思想解放

蒙古草原上星罗棋布的喇嘛庙宇,既是信仰的象征,也是思想禁锢的牢笼。贡桑诺尔布清醒地看到,过度膨胀的宗教势力正在吞噬民族的生机。他在巡视辖地时写下的《巴林道中》真实记录了所见所感:平原万顷人踪少,迷离承意生青草...这凄凉的景象背后,是大量青壮年出家为僧导致的人口危机。

为此,贡桑诺尔布颁布了限制出家的禁令,并一针见血地指出:蒙古人口锐减,皆因喇嘛过众。他更以唯物辩证的思维批判天命论的消极思想,号召民众打破听天由命的宿命观。这种思想启蒙工作犹如在干涸的草原上播撒甘霖,逐渐唤醒了蒙古民众的主体意识。

历史发展的辩证法启示

回望这段波澜壮阔的变革历程,我们可以清晰看到:贡桑诺尔布的实践完美诠释了变与不变的辩证关系。他既尊重民族传统,又勇于突破创新;既保持文化自信,又虚心学习先进。这种开放进取的精神品格,正是蒙古民族在现代化浪潮中屹立不倒的关键。

从更宏观的历史视角来看,蒙古民族的这段转型经历揭示了一个普遍真理:任何民族要实现振兴,都必须顺应历史发展规律,在变革中求生存,在创新中谋发展。正如贡桑诺尔布在诗作中所言:民智最为难,眼界犹为宽。唯有打开视野、解放思想,才能迎来焕然成大观的民族复兴。这段百余年前的历史经验,对于今天各民族共同走向现代化仍具有深刻的启示意义。