一名男子因反复腹痛和发热多次就医。而对于这些看似普通常见的症状,背后却藏着一个离奇的原因。

这名45岁的男人,反复发烧、肚子疼,医生一度以为就是普通的肝脓肿。可没人想到,真正的元凶竟让医生没有料到。下面就简单介绍一下:

病人情况:一名45岁男子,沙特阿拉伯人

症状经过:他因持续10天的腹痛和发热来到医院。B超检查显示,其肝脏右叶有一个脓肿。医生为他进行了引流,并开了10天抗生素。发热缓解后,他带着轻松心情回了家。

可过了一个月后,患者又出现腹痛和高热(超过39.1℃)症状,并持续了6天,这一次他再次入院治疗。

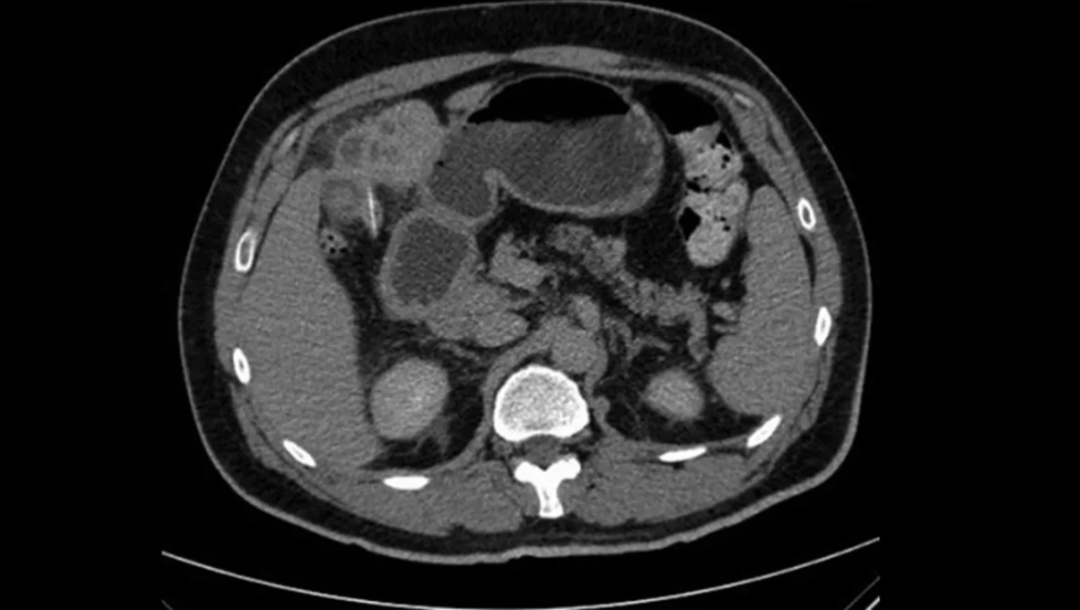

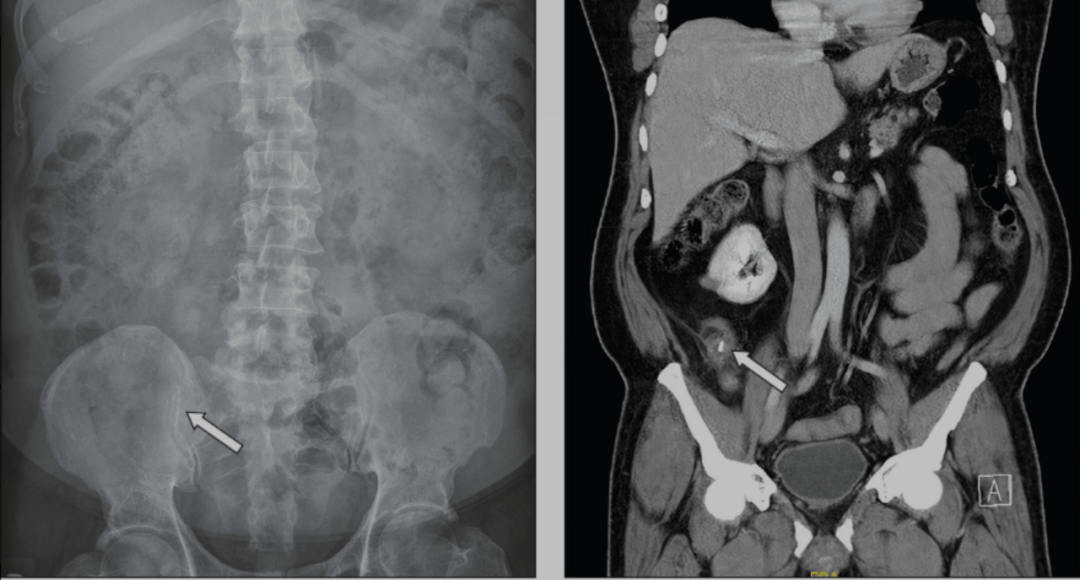

进一步检查:第二次入院时,血检发现白细胞计数升高(提示感染),白蛋白水平低于正常(肝脏合成蛋白的能力下降)。腹部X光并未发现异常,但CT扫描结果却让医生们大吃一惊。肾脏、脾脏、胰腺和胆囊一切正常,但在肝脏中央区域有两处异样:一处是类似脓肿的病灶,另一处竟有一个坚硬的“树枝状”异物,长度约2.5厘米。

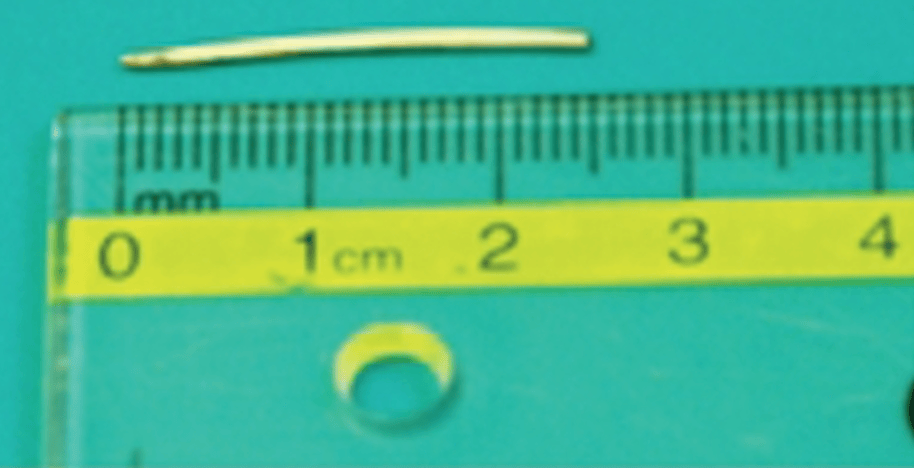

诊断与治疗:医生推测正是这个异物引发了肝脓肿,并且也很可能是一个月前那次病灶的元凶。于是,他们先给予抗生素治疗,再行剖腹探查手术(laparotomy)。结果发现,那根神秘的异物竟是一根鱼刺。

据该男子回忆,自己大概在五个月前吃鱼时误吞下了它,当时并未觉得异常。手术后,他的情况明显好转。3个月的随访中,没有再出现腹部问题。

病例的独特之处:肝脓肿其实并不常见。在北美,每年大约10万人中才有2人被确诊,其他地区最高可达每年10万人中17例。最常见的原因是血液、胆道或腹腔器官感染所致。

更较特别的是,医生在患者十二指肠球部发现了一处愈合的瘢痕,说明鱼刺当初极有可能是刺破了肠壁后一路“游走”进入肝脏的。

通常情况下,小鱼刺即便被吞下,也会在一周内顺利随肠道排出,不会引发这样的严重后果。

该病例报告已发表在BMJ Case Rep期刊上,具体病例报告如下:

一名45岁男性,因持续10天的高热和腹痛就诊。既往无病毒感染前驱症状,也无寒战或发抖。全身查体未见异常。实验室检查显示白细胞升高(14 700/µl,其中中性粒细胞占76%),血红蛋白和血小板计数正常。肝功能检查显示胆红素及转氨酶正常,但碱性磷酸酶轻度升高,为141 IU(参考值 50–136 IU)。血清淀粉酶、脂肪酶及肾功能均正常。阿米巴血清学检查为阴性。

腹部超声提示肝右叶有脓肿,肝内胆管及胆囊正常,其他脏器也未见异常。在超声引导下进行了脓肿穿刺引流,并将抽出的脓液送去培养。医生给予患者静脉使用广谱抗生素10天,在等待培养结果期间(数日后报告为无菌)。患者退热后出院。

一个月后,他再次就诊,出现了持续6天的高热和腹痛。患者既不饮酒,也无高危行为史,也无药物滥用史。体格检查再次未见明显异常。实验室检查显示白细胞再次升高(16 700/µl,中性粒细胞87.6%)。肝功能显示胆红素、天冬氨酸氨基转移酶(AST)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)均正常,但血清白蛋白下降至31 g/L(参考值 34–50 g/L),碱性磷酸酶升高至157 IU(参考值 50–136 IU)。

腹部X光片未见异常。

腹部CT显示肝脏IV段有一处边缘强化的不规则低密度灶,大小约5.6×7.5×7.7 cm,与肝脓肿相符。同时,在IV B段肝脏下缘可见一条高密度线状异物,贯穿肝组织,长度约2.5 cm。胆囊形态无异常。胰腺、脾脏、肾上腺和双肾均正常。影像学提示:这是由于肝内异物引起的脓肿。

随后为患者行剖腹探查术。脓肿被引流,同时取出了一根长约2.5 cm的鱼刺。术中偶然发现大网膜与十二指肠区胆囊及肝IV B段之间有粘连,遂予以松解。胆囊壁较厚,遂同时行胆囊切除术。

术后再次追问病史,患者才回忆起大约5个月前曾吃过一次鱼,但当时并无明显不适。之后进行了上消化道内镜检查,发现有慢性炎症,并在十二指肠球部见到一处愈合的瘢痕,提示这是鱼刺迁移的可能通道。不过在胃或十二指肠内均未发现瘘管。胆囊病理结果提示慢性胆囊炎。

患者术后恢复顺利,出院后三个月定期随访,无再发不适。

身体里的小意外,有时会比我们想象的更离奇。大多数鱼刺会顺利排出,可偏偏总有人遇上那万分之一的“倒霉事”。

然而,当鱼刺在邻近器官受到影响时,鱼骨的锋利边缘会使患者容易出现严重的并发症,例如穿孔、迁移和随之而来的感染。

最常见的并发症是空腔脏器穿孔,往往发生在胃肠道的固定的部分,例如回盲部或直肠乙状结肠交界处。还报道了通过梅克尔憩室甚至阑尾的不寻常穿孔部位。 CT 等常见影像学表现包括局部聚集、脂肪搁浅、肠道增厚或钙化鱼骨等。由于鱼骨直径小,出现广泛气腹很少见。

日常生活中一些看似无关紧要的小事,可能会引发严重的健康危机。一根小小的鱼刺,竟能在体内"游走"5个月,引发2次高烧、腹痛,甚至危及生命。因此平时吃鱼时放慢点,吃饭要细嚼慢咽,这看似小心翼翼,却可以避免一场大的麻烦。