1934年10月,中央红军在第五次反围剿失利后,被迫实施战略大转移。这支由8.6万人组成的庞大队伍需要主力突围,但并非所有领导人都随军撤离。有三位重量级人物选择留守中央苏区,后来他们又一同转战福建。虽然这三位将领因未参加长征而错过了1955年的授衔,但他们在军界的威望丝毫不减,被尊称为闽西三巨头,其影响力堪比开国大将。那么,这三位传奇人物究竟是谁?

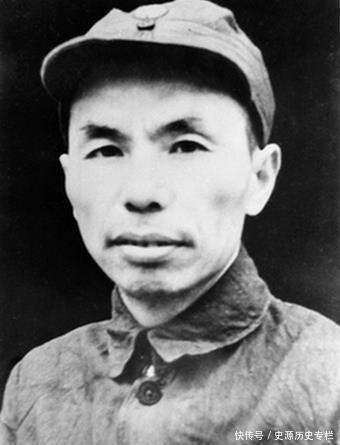

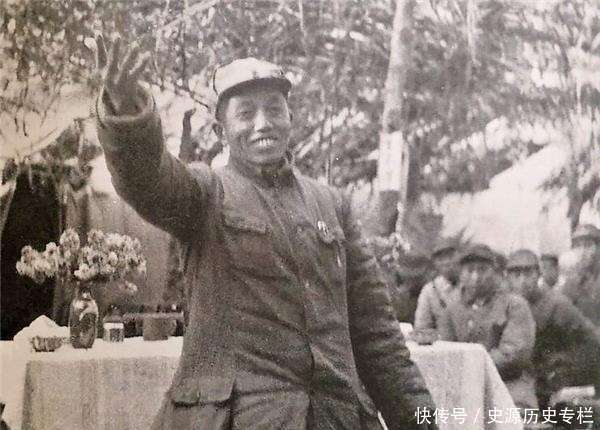

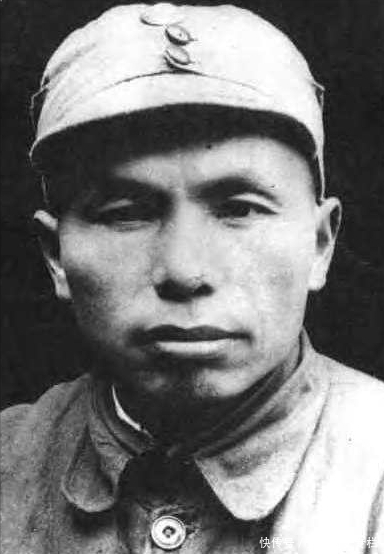

他们就是张鼎丞、邓子恢和谭震林。时间回溯到1929年,当时中央红军在井冈山站稳脚跟后,为缓解压力、扩大根据地并补充兵源,决定利用蒋介石与桂系军阀的矛盾,在福建发动武装暴动,开辟新的革命区域——闽西根据地。张鼎丞和邓子恢都是福建本地人,此前就在闽西领导农民运动。福建毗邻江西的地理优势,更便于红军与中央苏区相互策应,最终成功建立了这块红色根据地。

1929年的闽西暴动取得了辉煌战果。在后来的长征队伍中,福建籍红军战士多达3万人,其中超过2万人在长征途中壮烈牺牲。闽西根据地培养出刘亚楼、杨成武、罗舜初等众多杰出将领,后来都成为开国将军。值得一提的是,谭震林虽生于湖南,却因其出色的组织才能被中央派往闽西,与张、邓二人并肩作战,共同打造了这个坚不可摧的革命堡垒。

1934年主力红军长征后,张鼎丞、邓子恢和谭震林凭借丰富的根据地建设经验,带领部分部队重返闽西。在艰苦卓绝的三年游击战争中,他们不仅重新集结了1500多人的武装力量,更使这支部队成为南方八省游击队的中流砥柱。抗战全面爆发后,这支历经战火淬炼的队伍整编为新四军,为抗日战争的胜利立下汗马功劳。

为何这三位未授衔的领导人能获得闽西三巨头的尊称?解放战争时期,张鼎丞任华中军区司令员,邓子恢任政委,谭震林则担任华东野战军副政委。这些要职本身就彰显了他们的军事地位。若与当时任华中军区副司令的粟裕将军比较:张、邓是粟裕的上级领导,谭震林则长期与粟裕搭档,在华东野战军和第三野战军中地位相当。

由此可见,即便是三巨头中资历较浅的谭震林,其军事影响力也与粟裕不相上下。1955年授衔时,由于三人都在党政部门担任要职,按评衔不评职原则未参与授衔。但若以战功论,他们完全有资格获授大将军衔,其中某些人的革命资历甚至可能问鼎元帅军衔。

新中国成立后,三人都担任过副国级领导职务:张鼎丞任全国人大副委员长,邓子恢任国务院副总理兼全国政协副主席,谭震林也先后出任国务院副总理和全国人大副委员长。这些职务的政治分量,远超许多开国大将的任职经历,充分印证了闽西三巨头的非凡地位。他们虽未参加长征,但留守苏区的战略抉择同样为中国革命作出了不可磨灭的贡献。