在糖尿病的诸多并发症中,糖尿病周围神经病变是最常见的 “隐形杀手” 之一。它像悄悄蔓延的藤蔓,早期不易察觉,等到出现明显症状时,往往已对神经造成不可逆的损伤。

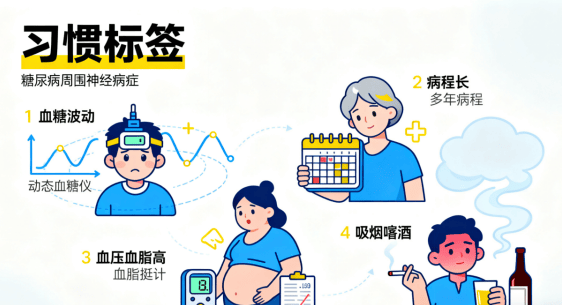

一、这些 “习惯标签”,让神经病变更易找上门

糖尿病周围神经病变并非凭空出现,它更偏爱有这些 “习惯” 的糖友:

• 血糖 “过山车” 爱好者:血糖长期忽高忽低、控制不佳,就像给神经细胞 “反复泼冷水”,会加速神经纤维的损伤。

• “老糖友” 群体:患病时间越长,神经被高血糖 “浸泡” 的时间越久,病变风险越高,尤其是病程超过 10 年的患者需格外警惕。

• 血压血脂 “超标户”:高血压、高血脂会损伤血管,影响神经的血液供应,相当于切断了神经的 “营养通道”。

• 吸烟嗜酒 “践行者”:烟草中的有害物质和酒精会直接刺激神经,还会加重血管狭窄,让神经 “雪上加霜”。

二、身体发出的 “暗号”,千万别忽视

糖尿病周围神经病变发作前,身体会释放一系列 “预警信号”,及时捕捉这些暗号,能为治疗争取宝贵时间:

• 手脚 “不对劲”:初期常感觉手脚麻木、刺痛,像有蚂蚁在爬,或像戴了手套、穿了袜子一样发紧;夜间症状可能加重,影响睡眠。

• 感觉 “失灵”:对冷热、疼痛的感知变迟钝,比如泡脚时水很烫却没感觉,容易烫伤。

• 动作 “不协调”:走路像踩在棉花上,平衡感变差,容易摔跤;拿东西时手指不灵活,比如扣纽扣、握笔变得困难。

三、中西医治疗思路:各有侧重,目标一致

面对糖尿病周围神经病变,西医和中医有着不同的治疗逻辑,但最终目的都是减轻症状、保护神经。

西医:快速 “止损”,控制进展

西医治疗以 “解除梗阻、控制症状、预防并发症” 为核心。首先会通过药物严格控制血糖,这是阻止神经进一步受损的基础;其次,针对神经缺血的问题,会使用改善微循环的药物,为神经 “打通血管”;若出现明显疼痛,会用止痛或营养神经的药物缓解症状,避免疼痛影响生活质量。

中医:辨证调理,整体改善

中医则强调 “辨证调理,改善根本”。认为糖尿病周围神经病变与 “气虚、血瘀、络阻” 相关,治疗时会根据患者的具体症状,比如麻木为主、疼痛明显或肢体发凉等,调配相应的中药方剂,通过补气、活血、通络来改善神经的营养状态。在临床中,像木丹颗粒等中成药也常被用于辅助调理,帮助缓解不适。

四、科学预防 + 饮食调理:把神经病变 “挡在门外”

对于糖尿病患者来说,预防远比治疗更重要。做好这几点,能大幅降低神经病变的风险:

生活习惯预防:细节决定神经健康

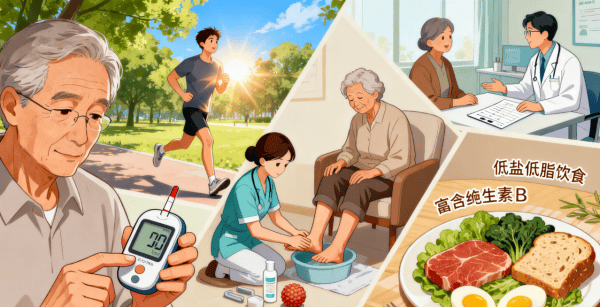

• 管好血糖 “晴雨表”:每天定时监测血糖,按医嘱用药,避免血糖大幅波动,将空腹血糖控制在 7mmol/L 以下,餐后 2 小时血糖控制在 10mmol/L 以下。

• 迈开腿,护神经:每周坚持 3-5 次有氧运动,比如快走、游泳、骑自行车,每次 30 分钟左右,能改善血液循环,为神经 “供氧”。

• 做好足部护理:每天用温水洗脚,避免用热水袋或电热毯暖脚;穿宽松、透气的鞋袜,定期检查脚部是否有破损,发现问题及时处理。

定期检查:早发现,早干预

建议糖尿病患者每年做一次神经病变筛查,包括四肢感觉检查、神经传导速度检测等。若已有手脚麻木、疼痛等症状,应缩短检查间隔,以便尽早发现病变并干预。

饮食调理:吃对了,也是在 “养神经”

• 补充 “神经营养素”:多吃富含维生素 B1、B12 的食物,比如瘦肉、鸡蛋、牛奶、菠菜、西兰花等,这些维生素能营养神经,减少损伤。

• 低盐低脂,控总量:少吃高盐、高油、高糖食物,避免加重血管负担;控制每日总热量,保持合理体重,减轻身体代谢压力。

• 多吃 “通络” 食材:中医认为,黑木耳、洋葱、山楂等食物有活血作用,日常可适量食用,辅助改善血液循环。

糖尿病周围神经病变虽然常见,但只要我们认清它的 “习惯” 和 “暗号”,配合科学的治疗与预防,就能有效降低其危害。记住,对神经最好的保护,始于每一次对血糖的精准管理,源于每一个健康的生活习惯。