“肿瘤没扩散转移,为啥还要做化疗?”“手术都切干净了,化疗不是多此一举吗?”在肿瘤诊疗中,这类疑问很常见。很多人把化疗等同于“晚期治疗手段”,却忽略了它在预防复发、延长生命中的关键作用。其实,化疗的本质并非“过度治疗”,而是医生在权衡风险后,为患者搭建的一道“健康防线”。

一、化疗不是“多做”,而是帮你“防复发”

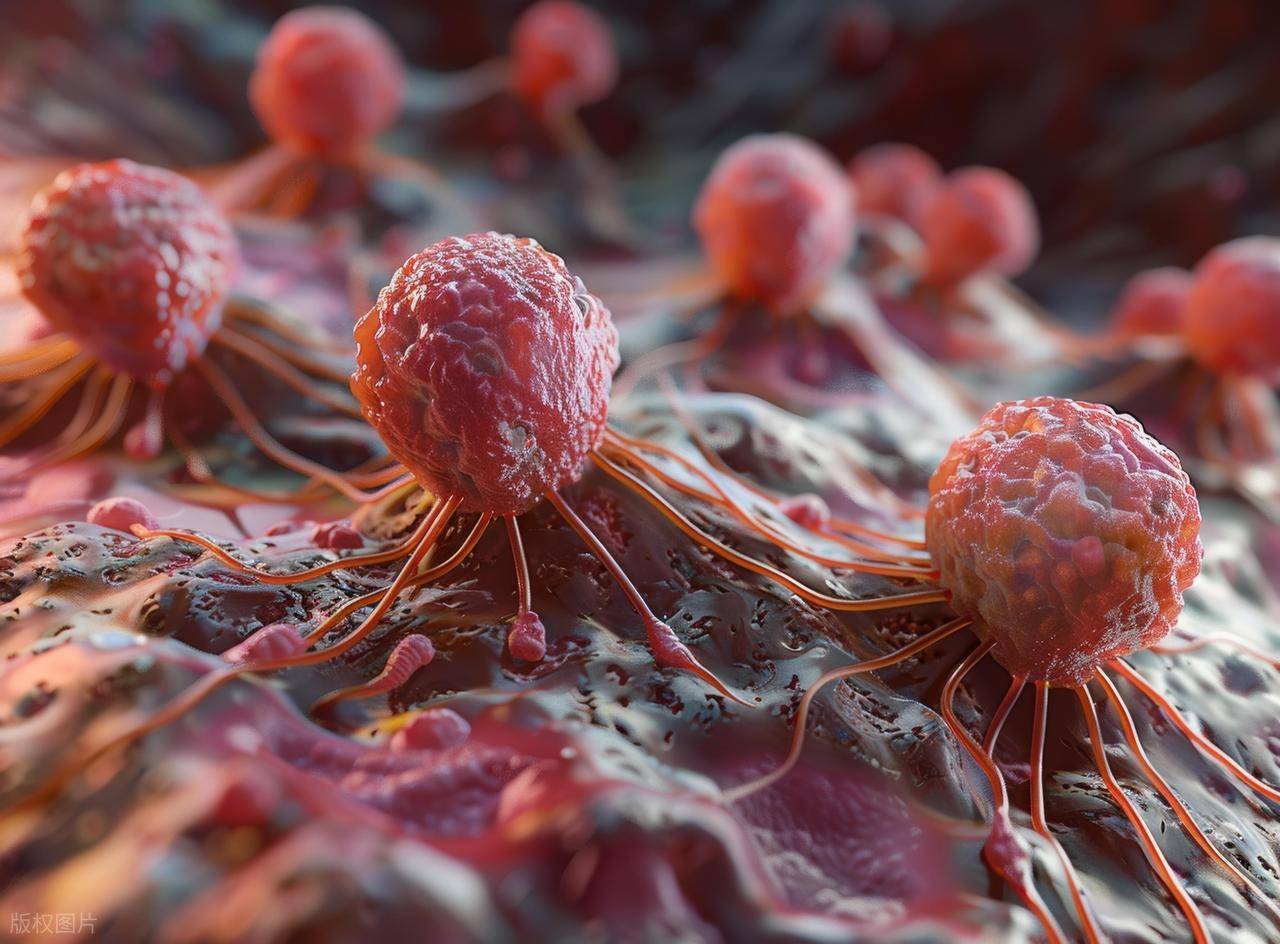

手术切除可见肿瘤,不代表体内没有“漏网之鱼”。癌细胞的狡猾之处在于,可能在肿瘤还没扩散时,就以微小转移灶的形式潜伏在血液、淋巴或器官角落——这些病灶肉眼看不到,CT、MRI等影像学检查也难以捕捉,却可能在术后悄悄生长,成为日后复发的“导火索”。

化疗的核心作用之一,就是清除这些潜在威胁。比如结直肠癌患者,如果肿瘤已经侵犯到肠壁外(医学上称T4b期),哪怕没有淋巴结转移,术后也需要化疗。因为这种情况下,癌细胞残留的风险极高,化疗能通过药物作用,杀灭可能残存的癌细胞,把复发概率降到最低,让患者拥有更长的“无癌生存期”。

二、要不要化疗,关键看“风险等级”

不是所有没扩散的肿瘤都需要化疗,医生的决策始终围绕“风险与收益”展开,核心参考这几个因素:

• 早期低风险肿瘤:可暂不化疗

对于部分早期癌症,比如没有高危因素的早期乳腺癌、肺癌、结肠癌,手术切除后如果肿瘤分化程度高(癌细胞恶性程度低)、没有侵犯周围组织,医生可能会建议定期复查,而非立即化疗。毕竟化疗有副作用,低风险情况下,过度治疗反而会影响生活质量。

• 低度恶性肿瘤:更适合“温和治疗”

像前列腺癌、甲状腺癌这类肿瘤,生长速度慢、不易转移,对化疗也不敏感。医生通常会选择观察等待,或用内分泌治疗等更温和的方式控制病情,避免化疗带来的不必要伤害。

• 高风险肿瘤:化疗是“必要防护”

如果肿瘤存在高危特征——比如浸润深度深、分化程度低(癌细胞恶性程度高)、有血管或神经侵犯,哪怕没有扩散,也需要化疗。以胃癌为例,若肿瘤已经穿透胃壁全层,术后化疗能显著降低复发风险,这不是“可选项目”,而是降低风险的关键一步。

三、化疗的决策,是“科学+个体化”的结果

很多人担心“医生是不是随便决定做化疗”,其实不然。化疗的适应症有严格的医学依据,每一个决策都基于大量临床试验数据和诊疗指南,绝非凭感觉判断。

医生会综合评估三方面:一是“肿瘤情况”,比如病理类型、分期、基因特征,这些决定了癌细胞的“危险程度”;二是“患者身体状况”,如果患者年龄大、有严重心肺疾病,无法耐受化疗副作用,医生会调整方案,甚至选择更温和的治疗;三是“治疗目标”,是追求根治,还是控制病情、提升生活质量。

比如同样是早期肺癌,年轻患者身体好、肿瘤有高危因素,可能会建议化疗;而老年患者伴有基础病,医生可能会优先考虑观察。这种“一人一方案”的个体化调整,才是化疗决策的核心。

四、化疗的终极意义:让患者“活得更久、更好”

很多人对化疗的恐惧,源于它的副作用,但却忽略了它的本质目标——不是“折磨人”,而是帮助患者在“控制肿瘤”和“保证生活质量”之间找到平衡。

对于高风险患者,化疗是延长生命的重要手段;对于低风险患者,不盲目化疗则是对生活质量的保护。医生在建议化疗前,都会反复权衡:化疗带来的复发风险降低,是否大于副作用带来的影响?只有当“收益大于风险”时,才会制定化疗方案。

化疗从不是一个“可怕的词”,而是医学发展中,为对抗肿瘤而生的理性选择。它的意义,在于帮患者守住手术成果,减少“肿瘤复发”的遗憾,最终实现“活得更久、生活质量更高”的目标。

记住:肿瘤治疗没有“一刀切”的答案,无论是选择化疗还是观察,核心都是“有所为、有所不为”。相信医生的专业判断,积极沟通,才能找到最适合自己的治疗路径。

抗癌之路漫长又艰辛,愿陪你一步一步慢慢走过这一旅程。我是人民军医肿瘤科彭齐荣医生,更多癌症、肿瘤等健康疑问,欢迎评论区评论·或后台私信留言,看到会抽空一 一回复进行健康科普。