#优质图文扶持计划#

深夜伏案,你是否曾被突如其来的恐慌攫住呼吸?

晨起梳妆,镜中人的愁容是否让你自己都感到陌生?

在这个信息爆炸、欲望横流的时代,焦虑如同空气中的微尘,无声无息地渗入每个人的毛孔。

我们像高速旋转的陀螺,被KPI、房贷、婚恋市场抽打着,在深夜辗转时,连灵魂都发出金属疲劳的呻吟。

但你可曾留意过?

那些让你彻夜难眠的担忧,那些如影随形的牵挂,那些未雨绸缪的恐惧,本质上都是心灵的赘生物。

就像被藤蔓缠绕的古树,当养分都被寄生者吸尽,生命本真的力量便日渐枯萎。

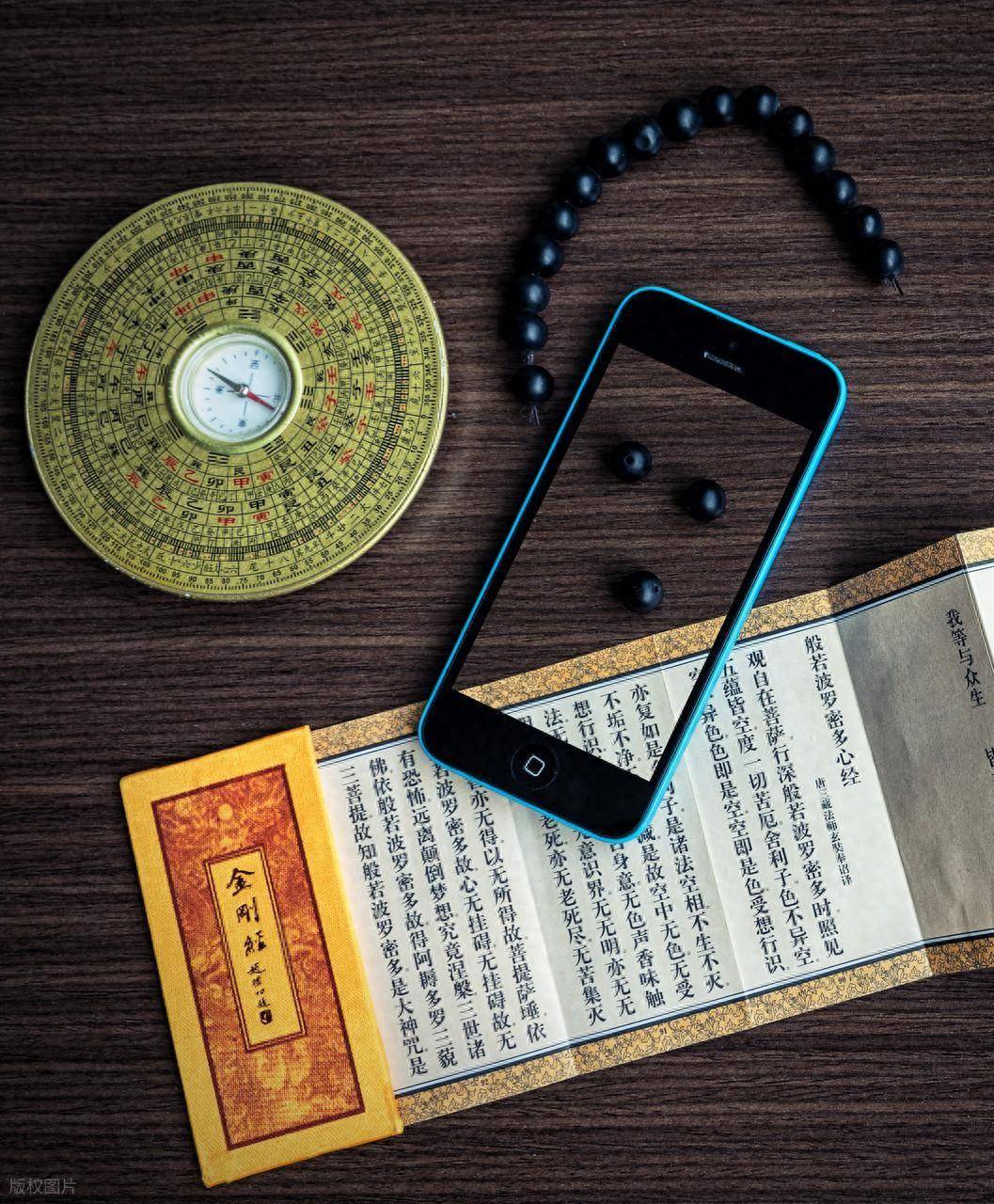

今天我要与你分享的是儒家先贤埋藏在典籍中的心法——一句能唤醒生命本源力量的咒语,一句让你在21天内重获心灵自由的密语。

这句话是:

放下心上的一切担忧、牵挂、恐惧和不安,心上干干净净一尘不染,恢复自己的本来面目。

心上干干净净,方见本来面目

"放下心上的一切担忧、牵挂、恐惧和不安",这看似简单的句子,实则是打开儒家心学大门的密钥。

王阳明在《传习录》中说:"你未看此花时,此花与汝心同归于寂。"

我们的心本如明镜台,是后天的尘埃让它蒙垢。

那些未兑现的承诺、未完成的期待、未化解的冲突,都像墨汁般在心镜上晕染,直到连自己的倒影都模糊不清。

明代大儒吕坤在《呻吟语》中写道:"心要如天平,称物时物便重,不称时物便轻。"

担忧是给未来称重,牵挂是为他人添码,恐惧是让虚幻之物压垮心秤。

当我们默念这句话时,实则是在进行一场心灵的断舍离。

就像陶渊明"户庭无尘杂,虚室有余闲"的居所,唯有清空杂物,才能安放本真。

在呼吸间重建心灵秩序

"心上干干净净"不是逃避现实,而是建立新的认知维度。

朱熹在《观书有感》中说:"问渠那得清如许?为有源头活水来。"

我们的焦虑往往源于将心当作容器,而非活水。

试着在晨起时默念这句话三次:

第一次,让呼吸带走昨日的疲惫;

第二次,让胸腔腾出接纳今日的空间;

第三次,让心灵回归婴儿般的澄明。

儒家修身讲究"慎独",这恰恰是内观的绝佳时机。

当你在等红灯的间隙,在排队买咖啡的队伍中,在会议开始前的静默时刻,都可以进行这种微型修行。

不必闭目打坐,只需将注意力从外界拉回心田,像擦拭古镜般,用这句话轻轻拂去新落的尘埃。

牵挂本是羁绊,放下方得自在

"牵挂"二字最是诛心。

父母对远行儿女的牵挂,恋人间的患得患失,职场人对晋升的执念,本质上都是将心念系于外物。

孟子说:"行有不得者,皆反求诸己。"

当我们把"他会不会离开我"转化为"我是否活出了值得被爱的样子",当"这个项目失败怎么办"变成"我能否在过程中尽心无愧",牵挂便转化为前行的动力而非枷锁。

曾国藩日课十二条中有"主静"一条,他说:

"静则生慧,动则生昏。"

默念这句话的过程,就是让心回归主位的过程。

就像放风筝的人,线轴始终在自己手中,任凭风筝飞得多高,都知道何时该收放。

那些曾让你辗转反侧的牵挂,终将化作滋养生命的养分。

恐惧是幻象,直面方见光明

焦虑症患者的大脑前额叶皮层活跃度是常人的三倍,这印证了《大学》中"心有所忿懥则不得其正"的洞见。

恐惧如同海市蜃楼,你越是追逐,它越是后退。

当我们默念这句话时,实则是在进行认知重构:

将"我可能会失败"转化为"我允许失败的可能性存在",将"他会不会讨厌我"转化为"我的价值不依赖于任何人的评价"。

王阳明平定宁王之乱时,在鄱阳湖畔对弟子说:"此心不动,随机而动。"

这种定力来自对恐惧的穿透。

就像站在悬崖边的人,害怕只会让双腿发软,而专注脚下每一步,反而能走出坦途。

当我们把恐惧当作信使,它带来的不是灾难预告,而是成长的邀约。

恢复本来面目,遇见完整自我

"恢复自己的本来面目"是儒家心学的终极指向。

程颢在《识仁篇》中说:"学者须先识仁。仁者,浑然与物同体。"

我们的焦虑,本质上是与本真自我的割裂。

当心灵回归澄明,那些被压抑的创造力、被忽视的直觉、被遗忘的喜悦,都会如春泉般涌出。

就像被云雾遮蔽的明月,当乌云散尽,清辉自然洒满人间。

有个实验发现,连续21天进行正念冥想的人,前额叶皮层灰质密度显著增加,这与儒家"苟日新,日日新"的修身理念不谋而合。

当我们每天三次默念这句话,实则是在重塑神经回路,让心灵回归应有的频率。

心光不灭,照见山河大地

21天说长不长,不过三次月圆月缺;

21天说短不短,足以让新芽破土而出。

当你坚持完成这个心灵仪式,会惊觉那些曾让你窒息的焦虑,不过是心海上的浮沫;

那些让你辗转的恐惧,实则是生命赠予的觉醒契机。

记住:你不是焦虑的容器,而是光明的载体。

当心上干干净净,连月光都会主动来栖。

从此刻开始,让我们以儒家先贤的智慧为舟,以这句话为楫,划向心灵的彼岸。

待到21天后晨光初现,你会遇见一个全新的自己——不是更成功,而是更完整;不是更强大,而是更自由。

此刻,请闭上眼睛,深呼吸三次,让这句话带着你的心,完成一次温柔的归家之旅。